パフォーミングアーツ、映画、メディア芸術を対象に、日本語字幕、音声ガイド、手話通訳、多言語対応などを中心にバリアフリーへの対応を施した、日本初のオンライン型劇場「THEATRE for ALL(以下、TfA)」。

この事業は、文化庁令和2年度戦略的芸術文化創造推進事業「文化芸術収益力強化事業」に採択され、バリアフリーで映像や番組を配信するもの。新型コロナウイルスで外出困難となった人や、障害や疾患、育児や介護などを理由に劇場や展示鑑賞が困難な人たちに対して開かれた、誰もが好きなときに好きな場所から芸術に親しめる場の実現を目指す。

松下徹、高須咲恵、西広太志によるアーティストユニット・SIDE COREは、同プロジェクトのために動画作品《MIDNIGHT WALK tour / TOKYO 2020》を制作した。「MIDNIGHT WALK tour」はSIDE COREが2017年以来、夜に少人数で街を歩き、建築や壁画、グラフィティをSIDE COREの解説とともに巡るツアーで、現在まで不定期に開催してきた。

今回は、このツアーを動画として再現、3人の案内により外苑前のワタリウム美術館から渋谷のセンター街までを、土地の歴史や地理、描かれたグラフィティ、そして突如街の中に登場するアーティストたちを紹介しながら歩いていく。SIDE COREがこのツアーを通じてストリート・カルチャーをどのように読み解き、バリアフリーの観点から見る人に伝えようとしたのかを聞いた。

──まず、今回のTfAに公開された動画のもととなった「MIDNIGHT WALK tour」ですが、最初はどのように始まったのでしょうか?

松下徹 夜、街のグラフィティを見ながら歩くということは、遊びの一環としてずっとやってきたことです。この行為自体がおもしろいので、人を呼んでやってみようと思ったのが始まりです。

西広太志 毎日作品のソースになるようなことをおしゃべりしながら探して街を歩いていたら、いっしょに歩きたいと言ってくれるという人も出てきたわけです。

高須咲恵 オフィシャルにはじめたのは2017年でしたね。「STREET MATTERS」(BLOCK HOUSE、東京)という展覧会を開催したときに、トークイベントがあったのですが、その参加者のなかからツアーに参加したい人を募りました。展覧会「STREET MATTERS」は、路上にある出来事についての展覧会だったので、展示をより理解してもらうためのツアーとして、トークとセットになっていました。

──「バリアフリー」というコンセプトを掲げているTfAと「MIDNIGHT WALK tour」とは、みなさんのなかでどのように接続したのでしょうか?

松下 2020年の東京オリンピックの開催が決まって以降、再開発などで自分たちが見てきた街のおもしろい景色がどんどん変わっていきました。建物が壊され、グラフィティも消された。少し前までは見るものがたくさんあったのに、いまはずいぶん減ってしまいました。そういったものをいまのうちにちゃんと記録していかなければとは思っていて、ツアーを映像で記録したいと考えてはいたので、最終的に映像というかたちでアウトプットすることを求められるTfAは良い機会でした。

また、新型コロナウイルスの影響で、街を気軽に歩けないという状況もある。ツアー自体の認知も、僕たちの活動に興味を持ってくれている人が中心ではあったので、何らかのかたちで人に見せて共有したいという思いもありました。

──実際にTfAの《MIDNIGHT WALK tour / TOKYO 2020》では、3人と街を歩く映像が非常に臨場感があり、一緒に路地を歩いている感覚になりました。映像はどなたが制作されたのでしょうか?

高須 SIDE COREの映像をいっしょに制作している播本和宜というメンバーにお願いしています。いつも活動をともにしているので考えかたも共有されていますし、彼が私たちのアイデアに対して色々な提案をして、映像として具現化してくれます。

──通常のツアーとは異なり、映像にするうえで発見したり気がついたりしたことがあったのではないでしょうか。

西広 普段よりていねいに伝えようとは思いましたね。言葉をわかりやすくしたり。

松下 難しかったのは、映像のために言葉をセリフにすることで、説明できる情報量がぐんと減ってしまうところでした。現場と映像では、同じ時間話していても、そこに含まれている情報量が違うんですよね。

西広 通常はすごく狭い範囲に向けてツアーをやっているのに、今回は全世界に向けてやっていることになるので、方向性が真逆なんですよね。初めてのことも多かったけれど、それはそれでおもしろかったです。

──今回の動画では実現できなかったけれども、試みたかったことなどはありましたか?

高須 個人的には、目をつぶっても聞くだけで成り立つツアーのようなものをやってみたい。夜街を歩くと思ったより静かで、街にある音がより際立ちます。とくに緊急事態宣言時の渋谷は、街の広告用モニターやタクシーの音が遠くまで響いて聞こえていたので、そんなことを考えていました。

松下 映像にしたことで、より声や音などは効果的になったとは思いますけどね。

──映像では、各所で様々なアーティスト達が今回のプロジェクトに向けて制作した作品を、3人が鑑賞するシーンがありましたね。

松下 自分たちが街のなかに設置した作品を見せるだけでなく、ツアーの最中に僕たちが関わりのあるアーティスト達が実際に出演してくれました。彼達も普段から街に出る表現をするアーティストです。また、実際のツアーをやるときにも活かしたいと思いました。

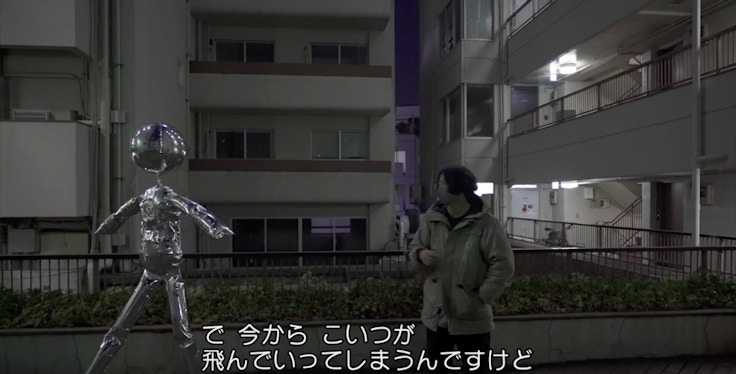

高須 アーティストの石毛健太が、取り壊される予定のマンションの中庭部分から人型のバルーンを飛ばしますよね。あれは事前に、私たちといっしょにプランニングした作品ですけど、そういう不思議な状況との出会いって夜中に歩いていると本当に偶発的に起こるんですよね。例えば動画の終盤で、ミヤシタパークにあるスポーツブランドの店舗の前にたくさんのパトカーが停まっています。撮影したのはクリスマスの夜だったんですが、そんな特殊な日に店舗からものが盗まれる瞬間が映像で撮れたわけです。

こうした夜という時間帯の特殊な性質を再現するうえでも、フィクションとノンフィクションが混ざるような映像の構成はうまくいったと思います。街を歩く臨場感だけでなく、自分たちが体験している夜という時間を、作品としてつくりだせたのではないでしょうか。

──「MIDNIGHT WALK tour」の活動は、美術家の赤瀬川原平らによって80年代の終わりに結成され、都市の建築や看板などを観察・収集する「路上観察学会」の活動にも似ていると感じました。

松下 80年代の「路上観察学会」、さらにその前のシチュアショニスト・インターナショナルの活動を意識しなかったわけではないです。でも、ひとつ重要なことだと思っているのは、例えば「路上観察学会」の活動は、都市の問題に別の問題系を与えていく試みですよね。視点の変換と言ってもいいはずです。でも、僕たちはストリートカルチャーにも影響を受けて活動しています。視点の変換によって何かを発見することもあるけれど、それ以上に、街の風景に対して自分たちが行動を起こしてアップデートすることが肝要なんです。街を再解釈する以上に、行動を起こし、痕跡を残していくことが大切です。そこが、ストリートカルチャーと「路上観察学会」的な態度との大きな違いだと思います。無意味なものに意味を与えるわけではなく、ものの裏にある歴史や地理といった文脈に意味があると思っているし、それを知っていることが重要なんです。

高須 そうしたストリートの文脈がつながっていることの表現は、《MIDNIGHT WALK tour / TOKYO 2020》の長回しを感じさせる映像にも現れているんじゃないでしょうか。本当はワンカットで全部撮れたらもっとおもしろかったんですが、何も起きない時間が長く続きすぎるとみんな飽きちゃうと思ってやめました。

松下 都市に資本が介入するときは、文脈と切断されてしまうことが多いですが、本当はいろいろなものが普段からつながっているんですよね。

西広 今回の動画も、誰が撮っているか、というのが重要な気がします。グラフィティに興味がある人とない人がとらえるのでは、おもしろさが全然違う。文脈込みで残っていることが大事。

──動画のなかで、スケーターが手すりを使って滑ることを防ごうと手すりにチェーンを巻きつけたために、使いにくくなっている階段が出てきます。このように、都市の風景を通して、誰のためのバリアを誰のためにフリーにするのか、「バリアフリー」の本質を考えさせるような提示も動画内では行われています。

松下 都市の開発計画のなかにバリアフリーという条項は組み込まれるけれど、そのすべてが機能するわけではないということはつねに露呈します。本当はつくったうえで、バリアフリーのために何が必要かを逆算して考えればいいはずですよね。都市というものが、決め打ちでデザインされていることがよくわかるんです。

本当はアップデートをしていかなければいけないんですよね。バリアフリーを必要な人達がどう使いたいかを聞いて、それがあることによって起こるトラブルに対応して。最初から決めてしまうから複雑なことや矛盾が起きたりするんでしょう。そういったこと自体も、僕たちの興味です。

西広 チェーンが巻かれた階段の手すりも、チェーンが巻かれなくなったら、スケーターが街からいなくなったということです。巻かれているから、街にノイズが存在していることがわかる。そういうノイズがなくなったら、綺麗だけど平面的な街になるでしょうね。

松下 都市開発では、バリアフリーやカルチャーといったものを、ブランディングもふくめてプログラムに入れ込もうとします。でも、都市計画というのは巨大なマスのための制度つくるものなので、本来は噛み合わないものですよね。アーティストを支援するための場所をつくっても、そこからアーティストは生まれてこない。ストリートカルチャーを計画したとしても、それはもうストリートカルチャーではない。綺麗に整備した公園にアーティストを呼んできて壁画を描かせたりしているけど、もとの公園のほうがよっぽどアーティストの表現の場だったりするわけです。

──最後に、《MIDNIGHT WALK tour》を体験する人に伝えたいことはありますか。

高須 「MIDNIGHT WALK tour」をやるときは、途中で入ったり、途中で抜けたりするのをしないようにお願いしています。同じ時間軸で体験しないと理解できないおもしろさや、ボクたちが伝えたいことが変わってしまう可能性があるからです。今回の映像を視聴するときもできるだけそれはお願いしています。参加者それぞれがその日みた、フィクションとノンフィクションが混じり合ったものを、自分のなかに持っておいてほしいです。

松下 僕たちが《MIDNIGHT WALK tour》で提示している視点の変換は、東京以外の自分たちの街でもできるはずです。そして、体を動かして歩くという身体性がそこに加わることで、脳が刺激されてより考えが活発化するはずです。例えばそれは、家のなかのような小さな空間でもできることなのではないでしょうか。僕たちがやったように、深掘りすること、より知ろうとすることを大切にしてほしいと、動画を見る人には伝えたいですね。