トルマルキオの饗宴―生死のスペクタクル

「メメント・モリ」という思想の淵源は、「カルペ・ディエム(carpe diem)」にある。紀元前1世紀の古代ローマの詩人ホラティウスの『歌集』(第1巻第11詩)では、神々はいかなる死をいつ我々に与えるかは分からないから、死について思い悩むより、どのような死でも受け入れるように、明日のことはできるだけ信用せず、「その日の花を摘め」(Carpe diem)と謳った。この名言は同時代の墓碑にも綴られるが、ローマ帝政期の皇帝ネロの寵臣ペトロニウスの『サテュリコン』で炸裂する。

ペトロニウスは、昼間は眠り、夜を仕事と快楽に過ごした「優雅の判官」であったが、ネロの策謀によって自殺に追い込まれ、血管を切って流れる血を眺め、静かに友人と談笑して眠るように死んだという。ネロに対する復讐とローマ帝国の滅亡を予感して著されたこの『サテュリコン』(1世紀)は、主人公の青年エンコルピウスとアスキュルトス、そして美少年の奴隷ギトンが地中海の港町を彷徨する猥雑で混沌とした、いわば「悪漢小説」である。ちなみに、この爛熟と頽廃のローマ古代社会の描写については、原作もさることながら、映像の魔術師フェデリコ・フェリーニの『サテリコン』に勝るものはないだろう。

冗長な原作においても、わけても「トルマルキオの饗宴」は見せ場のひとつだ。解放奴隷トルマルキオが成金となって邸宅で豪勢な饗宴を催す場面である。浅薄な知識をひけらかすトルマルキオ、贅沢だが吐き気を催す料理の品々、会食者の馬鹿騒ぎぶりと猥談の数々に現実を見定める作者ペトロニウスの冷徹さと諦念がないまぜになる。なかでも極め付きは「オピミウス収穫のファレルナ葡萄酒百年経過」とのラベル付きの酒瓶が運ばれて、ますます酔いしれる饗宴者たちの前にひとりの奴隷が銀製の骸骨(larva argentea)を持って現れる場面だ。この銀製の骸骨の模型は関節と背骨がどの方向にも自在に動かせるよう巧みに造られていて、様々な姿勢を取らせた後、トルマルキオはつぎのように言う。

ああ! わしらはなんと哀れな奴か。人はみな空の空。 死神オルクスがわしらをさらっていくと、みなこうなるのさ。 されば、元気なうちに楽しもうではないか。(*5)

トルマルキオの饗宴でお披露目された「銀製骸骨」(larva argentea)は、原義を辿ると、larvaは「影」「魂」を意味し、骸骨の姿の模型でありながら銀製の魂ということになる。つまり死者として表象されるのは魂なのである。宴席におけるこの趣向は古代ローマに始まる酔狂ではない。古代ギリシアの歴史家ヘロドトス『歴史』によると、古代エジプトの富裕階層が催す宴会では、食事が終わり酒宴に入るときに、木で人間の死体をかたどったものを箱に入れて持ちまわる習慣があったという。この木製の骸骨は、描き方から彫り方まで実物そっくりで、背丈は1ぺキュス(約46センチメートル)ないし2ペキュス。宴会の主人は、この骸骨を会食者一人ひとりに見せてこう言う。

これを見ながらせいぜい楽しく酒をお過ごしください。あなたも亡くなられたら、このような姿になられるのですからな(*6)

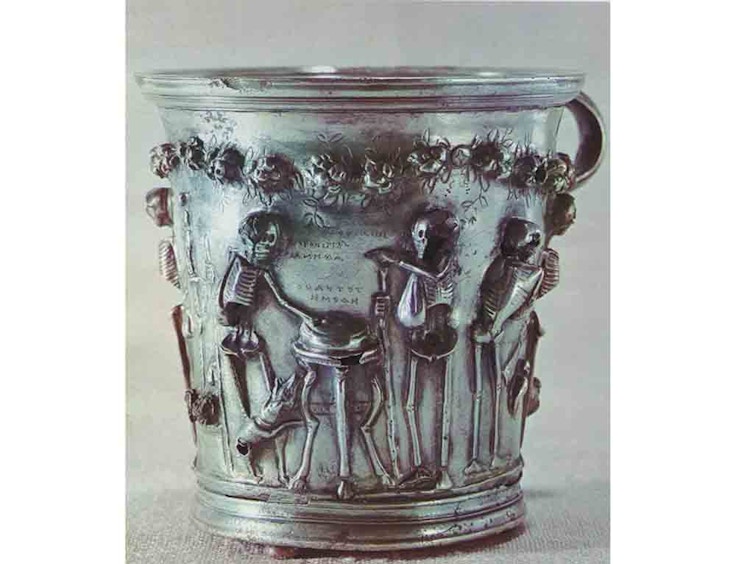

古代ローマの「カルペ・ディエム」の思想は、たとえば、なんとも愛らしい酒瓶をもつ骸骨(図5)、「グノーシス・カイトン」(汝自身を知れ)と記された墓碑モザイク、またボスコレアーレ出土の銀製カップ(図6)に見られる。このポンペイ近郊から出土した銀製カップには、数人の骸骨が浮彫され、ひとりは頭陀袋をぶら下げて杖をつき、その左側には、円形テーブルの上に置かれた菓子に手を伸ばす骸骨が足許に豚を従えている。銘文から、前者はストア主義者ゼノン、後者は享楽主義者エピキュロスであると知られ、菓子の上には「快楽こそ最後の目的である」と記されている。「生あるうちに今をとらえよ。なぜなら明日は定かならぬから」「生きている間に楽しみたまえ」などの銘文もある。上部を花綱で飾られたこの酒杯こそ「カルペ・ディエム」そのものなのだ。