「印刷絵画」に見る、既存の制度を革新する試み

絵画の「内容」でなく「技法」に焦点を当てた本特集は、一見して地味なものに映るかもしれない。特集の大半は岡本太郎、瀧口修造、山口勝弘などの寄稿で構成されているが、とりわけこの号を特別なものにしているのは、河原温による「印刷絵画」と題された記事である。

その紹介に入る前に、時代背景について簡単にふれておきたい。まず、1950年代は戦後大衆社会を支えるインフラが整備された時代だった。そのなかでも、53年に始まったテレビ放送は当時の人々にとってもっともインパクトの強い「事件」のひとつである。この頃から明確に、メディアとしての絵画の持つ社会的機能は変わったが、この新しい技術のもたらした状況に絵画を用いて向き合おうとしたのが河原温だった。

河原は、印刷絵画について次のように書いている。「コミュニケーション(伝達)とは何か? 描くとはどういうことか? これが印刷絵画の第一の命題だったのである」。記事の前半は印刷絵画にまつわるエッセイに、後半は製版や印刷技術にまつわる解説に割かれている。とくに後半の「技術」編は、新しいコミュニケーションについて考える作業が、河原にとってきわめて具体的な技術 (技法)について考える作業とイコールであったことを教えてくれる。印刷絵画のもくろみとは、技法(形式)と「内容」を同時に、そしてラディカルに考えることだったのだ。

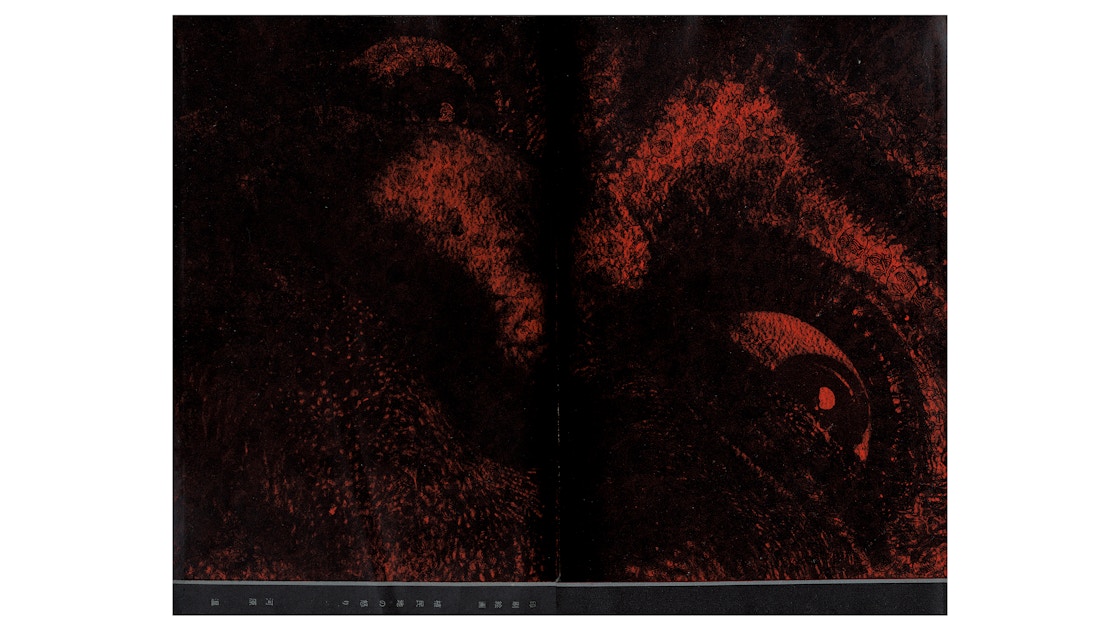

いまなおこの特集が面白いのは、現行の美術制度に対する批判的言及として読むことができるからである。その象徴は、付録として綴じられた「本物の」印刷絵画だ。「本物」でありながら一点ものでない印刷絵画は、雑誌という場を借りて時間を超えて現前している。その革新的な実験の狙いは、作品が存在する場を、ひとつの「出来事(時間と空間)」から複数のそれへと移行させることにあったのだろう。

しかし、それは良くも悪くも「実験」に終始したように思われる。その後さかんになった「誌上展覧会」なども含めて、それらが「展覧会」や「絵画」の比喩を用いていることからもわかる通り、既存の制度に対する「オルタナティブ」の域を超えられなかったのだ。実際に河原自身もその後すぐに印刷絵画の発表をやめてしまっている。だからこそ、いま印刷絵画の革新性を受け継ぐのであれば、それを「実験」の域から解放すること、つまり「印刷」とは異なる場に河原の言う「コミュニケーション」を実装させなければならない。それはおそらく、新しい「発明」ですらなく、きわめてさり気なく、自覚したときにはすでに実行されているような何かである。

(『美術手帖』2019年4月号より)