T型フォード・畜産・駆除・ドローン

T型フォード、畜産。人間と家畜の新たな関係性があるならば

自動車王ヘンリー・フォードの偉大なイノベーションにまつわる血塗られた創世神話は、経営学や俗流の経営思想などの言説のなかでじつに喜ばしげに語られてきた。いわく、20世紀初頭に定式化されたフォード式生産方式にインスピレーションを与えたのは、高度に流れ作業がデザインされたシカゴの食肉加工場だったという。つまり屠殺した家畜を解体して製品としての食肉へと加工する流れ作業の効率性は、ベルトコンベアを用いて自動車を大量生産する組み立てラインへと流れ込み、偏執狂的な標準化・規格化・数量化・科学的管理法の徹底に帰結したのだと。この発想は実際に20世紀の資本主義のあり方を決定づけ、食肉加工の前段階である畜産のあり方自体をも大きく変えていくこととなる。つまり、家畜の死肉を効率的に切り分けて食肉へと加工していく発想は、工業製品の大量生産ラインを経由して、家畜が生まれてから死ぬまでのあらゆる過程を徹底的に効率化して管理する工場式畜産の諸技術・諸装置へと還流されていったのであった。世界的な食肉需要の増大に呼応するかたちで、ある動物たちの個別の生と死の総体は、徹底的に数量化して管理される均質な食肉の生産工程へと変換され大規模化していったのである。例えば、豚本来の寿命は15年前後であるが、食肉生産量をとにかく最大化するために生後6ヶ月程度で屠殺場に出荷されるという。「産めよ、増えよ、地に満ちよ」そして死ね、より早く、より多く、というわけである。

豚が動物ということは忘れましょう。工場の機械と同じように扱いましょう。油さしと同じ要領で世話のスケジュールを立てましょう。繁殖シーズンは組み立てラインの先頭に当たります。家畜取引は完成品の納入に当たります(*1)。

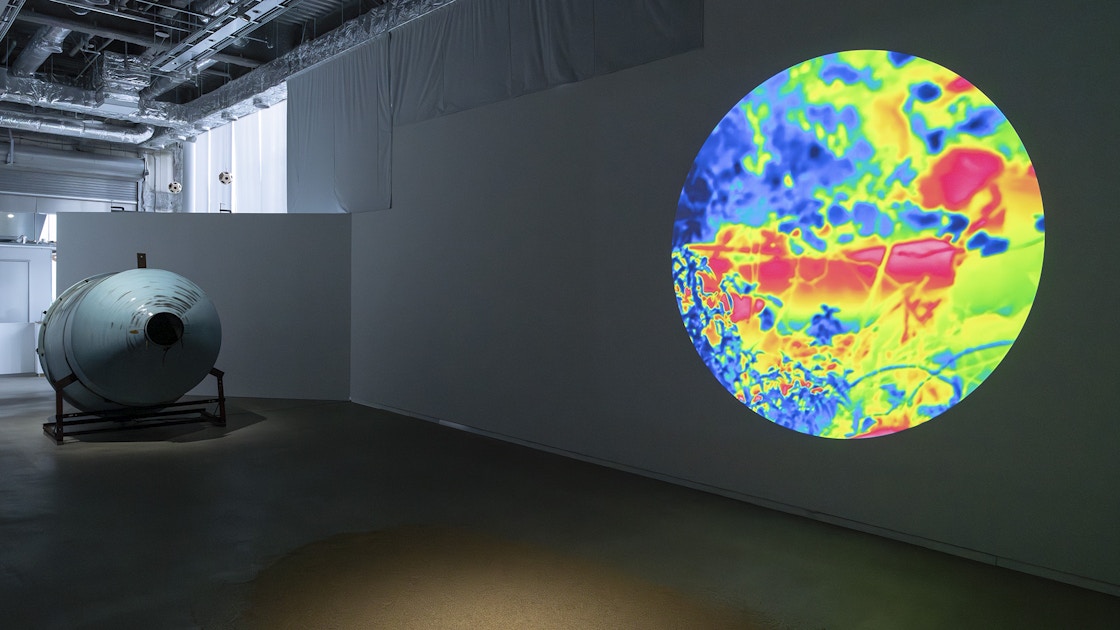

アートセンターBUGの企画展「陸路(スピルオーバー#1)」の展示空間においてまず目に飛び込んでくるのは、新井健と谷川果菜絵によるアーティストユニット・MES《サルベージ・クラブ》(2024)の円錐部が向かいあうように設置された養豚用の飼料タンク本体とその蓋である。いっぽうは台座とともに会場手前に砲台のように横たえられ、他方は会場奥の壁の上部に取り付けられて設置されている。

畜産用の飼料タンクは通常、畜舎の外に垂直に設置される。そのような設置法は大容量と省スペースの両立に加えて、畜舎内に張り巡らされた飼料を分配するためのパイプやタンクを運ぶミキサー車など畜舎を形成する種々の部分との接続性を最適化するという合理性によって導かれる。重力に反して垂直に屹立する飼料タンクは、人間が動物たちの個別の生を規格化し数量化し効率的に資源として徴用するシステムの一端に接続されたモジュールであり、極めてフォード的なモニュメントだ。そうであるならば、《サルベージ・クラブ》において飼料タンクが水平方向に設置されることは、まさしくひとつの関係性の転倒として現れるのである。

ラジオドラマ・インスタレーションと称される《サルベージ・クラブ》において展開されるラジオドラマでは、津波で生き残った豚たちを主人公としたある物語と世界人権宣言の朗読とが交互に挿入されることによって構成される。豚たちの物語の原型となっているのは、MESの二人が宮城県を旅している際に出会った高橋希望さんが運営する養豚場「ホープフルピッグ」の逸話だ。2011年の東日本大震災で高橋さんの実家の農場と2000頭以上の豚たちは津波にさらわれて壊滅的な被害を受けた。被災から2週間ほどして、津波によって倒壊した飼料タンクのなかで、数頭の母豚が身を寄せあいながら餌を食べているところが発見された。以来、高橋さんはその豚たちを保護し、その子孫を可能なかぎりのびのびとした環境で育てケアする養豚場経営を行っている。もちろん、近年の批判的動物研究やアニマル・ウェルフェアにおける議論の観点からいえば、豚を人間が囲い込み肉食するという営みそれ自体が疑義に付され廃絶されなければならないのかもしれない(*2)。ただ、ここでは大震災と津波という人間も家畜も区別しない厄災の発生をもって、人間と豚の関係性がこれまでとは違ったかたちで編み直されようとしているのだ。

人権宣言の朗読と豚たちの物語の転換時には、飼料であるもみ殻が壁側に設置された飼料タンクの開口部より放出される。射出音とともにもみ殻が放出されるとき、人間と豚の関係性が問いただされる。それは不意をついた突然の射出音と飛散するもみ殻をもって、鑑賞者を物理的に驚かすことによって、身体的な経験として知覚される。場面転換を示すある種の幕間として挿入されたもみ殻の射出は、MESの谷川自身が「くしゃみ」と呼称するように、まさしく不意をついた痙攣のような効果をもって我々の人間/動物に関する境界認識を反省させる効果を持っている。つまり、ハッとするのだ。

また、展示空間の向かって左側には、サーマルカメラによって養豚場と豚たちをとらえた映像が円形に投影されている。人権宣言が朗読されるときには熱反応のない冷たい青によって廃墟となった養豚場が映し出され、豚たちの物語のときには白、赤、橙、黄、緑、水色、青のグラデーションによって豚たちの姿が映し出される。ここで示唆的なのは、この対比構造以上に、赤外線の熱反応によって世界を視覚的に表象しようとするサーモグラフィーの歴史的な次元であろう。サーモグラフィーの技術発展において軍事やセキュリティとの関係は重要なものである。それは熱を可視化することによって「排除」すべき生体を索敵し判別するための視覚の技法として発展してきたのだ。サーモグラフィーは軍事利用以外にも、夜間や見通しの悪い森のなかで狩猟や害獣駆除を行う際にも活用される。サーモグラフィー市場の大手、フリアーシステムズのウェブサイトには以下のように書かれている。

フリアーシステムズは、肉眼では見えないものを視覚化することで、世界中の人々が命をつなぎ、環境を守り、生産性を高めるお手伝いをします。 私たちは革新的なテクノロジーを開発するだけでなく、より持続可能で効率的かつ安全な未来を築いていきます(*3)。

デスヴォイスの主が問いかける「駆除」の論理

サーマルカメラによる映像が投影されているのと反対側の壁面では、動物の「駆除」に端を発する言説に関して、デスヴォイスによるレクチャーパフォーマンスを行う林修平の《D.L.P. (animals)》(2024)が入れ替わりで上映される。人間の声を唸りや叫び声やうめき声のようなものに変えてしまうデスヴォイスという歌唱法によって言語的な意味が判別困難になることで、むしろこの作品がレクチャーしようとする切迫性が立ち上がってくる。林自身の言葉を借りるならばデスヴォイスは「主題を表象するためには言語(歌詞)をなぞるだけではもはや足りない、という過剰性の要請に応えた結果の産物」(*4)なのである。

音量的な過剰さも《D.L.P. (animals)》の鑑賞経験にとって重要な要素である。現代美術家の宮崎竜成によって作編曲された楽曲は、BUGの展示空間の広さに対しては明らかに大きすぎる音量をもって鑑賞者の身体に作用する。Hyperdubの創設者Kode9ことスティーブ・グッドマンは、レゲエ・ダブ・ジャングル・ベースミュージックなどサウンドシステム・カルチャーにおける過剰な低音を、身体と物体の境界線をぼやかしながら等しく触覚的な振動として作用する「低音 - 物質主義(bass materialism)」という概念で説明しようとした(*5)。ラウドミュージック的なアレンジが施された本作において重心が置かれる周波数帯はサウンドシステム・カルチャーの低音とは異なる帯域であり、おそらくその帯域には固有の政治性があるはずだが、音=振動の持つ物質的な政治性を持って鑑賞者の身体に語りかけようとする点において、両者は同じ意識を共有している。

《D.L.P. (animals)》の映像内において、パフォーマンスする林修平が人間であるかあるいは非人間的な存在であるかの判別がぼやかされることもまた重要な問いを孕んでいる。ブラックメタルで用いられるコープス・ペイントを施した林の姿に、時折コープス・ペイントの輪郭そのものが明滅しながらオーバーレイされる。コープス・ペイントはパフォーマーをまさしく死体(corpse)のように見せるメイク表現であるが、動物としての骨格を強調するその輪郭が明滅しながらオーバーレイされるとき、所与の前提とされている、人間/動物の境界線はぼやかされる。ここでパフォーマンスしている身体は、人間でもあり動物でもある死骸として、「駆除」の論理について問いかける。

人間と動物の境界線は存在するのか

2023年10月9日、イスラエルのガラント国防相はパレスチナのガザ地区の封鎖とあらゆるライフラインの供給停止を宣言するにあたって「我々は人間動物と戦っているのだ」と発言した。以来、ガザに対する一方的かつ徹底的な攻撃が続いている。これはもちろん戦争などではない。計画的に効率化された大量虐殺であり、「人間動物」に対する徹底的な駆除なのである。

このような“駆除”という発想を体現する技術として、ガザでも多用されている攻撃用ドローンは象徴的である。グレゴワール・シャマユーは『ドローンの哲学』のなかで、攻撃用ドローンを監視テクノロジーの系譜に位置づけられるものとして、ミシェル・フーコーをもじりながら「監視することと殲滅すること」だと形容し、その発展過程は「眼が武器となる歴史」なのだと述べている(*6)。ドローンは、危険な存在であるテロリストらしき人物を特定し、監視し、的確に排除する効率的な技術として、アフガニスタンやイラクにおける対テロ戦争でもすでに積極的に活用されてきた。あるいはドローンは害獣駆除においても活用されている。あるいは近年の「スマート畜産」と呼ばれる領域においては、放牧された家畜をモニタリングし管理するために用いられる(*7)。ドローンは、駆除や監視の対象である動物や人間動物に用いられる極めて効率的な視覚技術なのだ。

また、ミュージアム・スタディーズの蓄積が示してきたように、美術館や博物館や博覧会は近代国家において見ることを通じて民衆を啓蒙し国民化するための視覚的装置であった(*8)。収集し、分類し、序列化し、展示し、総覧すること。言うまでもなく、それは植民地主義とも共犯関係を結ぶ対象を客体化する視覚の一形態なのだ。そうであるならば、先日国立西洋美術館で開催された「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?──国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ」(3月12日〜5月12日)での抗議でも指摘されたように、同館と川崎重工のパートナーシップは、視覚の技術を介した深い次元での結びつきを示している(*9)。美術館とドローンは、まなざしの技術の次元で連関しているのだ。さらに言えば、日本における本格的な西洋美術館の創設という松方幸次郎(松方コレクション創設者、川崎重工初代社長)の壮大な悲願は、西洋に憧れ同一化しようとする日本の帝国主義の眼差しの表出ではなかっただろうか。

ガラント国防相の「人間動物」発言を考えるとき、本当に問題なのはある特定の人間を動物だと見なすことではない。むしろ、問われなければならないのは、人間/動物の境界線を所与の前提とする、「人間」や「主体」なるものの存立要件として深く根ざした思考様式そのものである。人間と人間以外の動物を差別し序列化する種差別は、性差別、人種差別、障害者差別のいずれとも深く複雑に交差している。ガザの女性詩人アリア・カッサーブが、虐殺を正当化する言葉である「人間動物」を引き受けながら紡がれた『人間−動物の日記』を、それぞれの足場においてしっかり聴取しなければならない。

よく聴いて。

この人間−動物は生き、あなたを永遠に生かす(*10)。

それぞれの声は外へと広がっていく

「陸路(スピルオーバー#1)」における展示空間の内とも外ともつかない一角に、FAQ?(谷川果菜絵・小宮りさ麻吏奈によるプラットフォーム)のZINEコーナーが設置されている。FAQ?は谷川と小宮の交換日記を起点として、性や生、抵抗についての上映やトークに取り組んできたが、今回初めて制作された新聞型のZINE『FAQ? exchange journal Vol.1 性、生、そして抵抗』がここで展示・販売されている。女性自立支援施設「かにた婦人の村」を訪れた小宮の日記、韓国・ソウルのアートソンジェセンターで開催された「Tongue of Rain」展を訪れた谷川の日記、浜崎史菜による「政治的構築物としての『動物』と『人間』」と題された論考、富山妙子の絵画をめぐる読絵会のトークの記録。ほかにも性や生、抵抗にまつわる様々な実践の記録が、それぞれに固有のレイアウトや形式をもって印刷され収録されている。ドイツ語・英語・韓国語で書かれたユン・へジョンの詩が示すように、ここに記録されている実践や言葉は、画一的なレイアウトや表記法に還元することを拒むことによって、ここまで述べてきたような種差別や性差別、植民地主義の交差性をゆっくりと浮かび上がらせる。これは抵抗の実践をそれぞれに異なるかたちで記録しシェアしようとする遅効性のメディアである。

FAQ?のZINEコーナーが、展示空間の内とも外ともつかない一角に設置されていることは、電波漏れを意味する「スピルオーバー」と題された本展の体験を考えるうえで重要な点である。あるいは《サルベージ・クラブ》の射出音が展示空間外の人を不意に驚かせること。あるいは《D.L.P. (animals)》の過剰なサウンドがBUGに併設されたBUG Cafe店内においても会話の妨げになるほどには十分にうるさいこと。これらは、閉じられた視覚的装置としての展示空間を外部に開いていくことであり、誰かがそれを偶然傍受することに賭けられているはずだ。

*1──井上太一『動物倫理の最前線 批判的動物研究とは何か』人文書院、2022年、34頁。

*2──例えば、スナウラ・テイラー『荷を引く獣たち: 動物の解放と障害者の解放』今津有梨訳、洛北出版、2020年、263-297頁における「良心的雑食者」批判を参照のこと。

*3──TELEDYNE FLIR https://www.flir.jp/about/wss/

*4──展覧会で配布されている林修平のエッセイより。

*5──Steve Goodman. Sonic Warfare: Sound, Affect, and the Ecology of Fear, MIT Press, 2010 日本語で読める解説としては『音の本を読もう 音と芸術をめぐるブックガイド』金子智太郎編、ナカニシヤ出版、2024年、156-159頁の原塁によるものがある。

*6──グレゴワール・シャマユー『ドローンの哲学──遠隔テクノロジーと〈無人化〉する戦争』渡名喜庸哲訳、明石書店、2018年、22頁 57頁

*7──ちなみにイスラエルはスマート畜産やスマート農業の先進国であり、それは軍事産業とも技術的・人脈的に深く関係している。

*8──金子淳『博物館の政治学』青弓社、2001年、溝上智恵子『ミュージアムの政治学-カナダ多文化主義と国民文化』東海大学出版会、2003年、吉見俊哉『博覧会の政治学』中央公論社、1992年 など。

*9──国立西洋美術館で開催された「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?──国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ」(3月12日〜5月12日)のオフィシャルパートナーであった川崎重工は、防衛省が導入を検討しているイスラエル製の攻撃用ドローンの輸入代理店となっている。東京新聞「国立西洋美術館でスポンサーの川崎重工に異例の抗議 作家に「声を上げなければ」と思わせたガザ侵攻との関係」(2024年4月8日12:00)より。https://www.tokyo-np.co.jp/article/319834

*10──アリア・カッサーブ「人間動物の日記」松下新土+片山亜紀訳、現代詩手帖、2024年5月号、28頁。

写真提供=BUG