実体とその水際を、

この量り知れぬ夜闇の中に きみの五感の交差路に、みずから魔法の力となれ、 五感の奇妙な出会いの意味となれ。 そしてもし地上のものがきみを忘れたら、 静かな大地に向かって言え、私は流れる、と。 すみやかな流れに向かって言え、私は在る、と。 ──ライナー・マリア・リルケ『オルフォイスに寄せるソネット』第二部29、高安国世訳(岩波文庫、1922)

手前に並ぶ彫刻作品は石塚嘉宏による《Objects(wood + metal)》(2019)

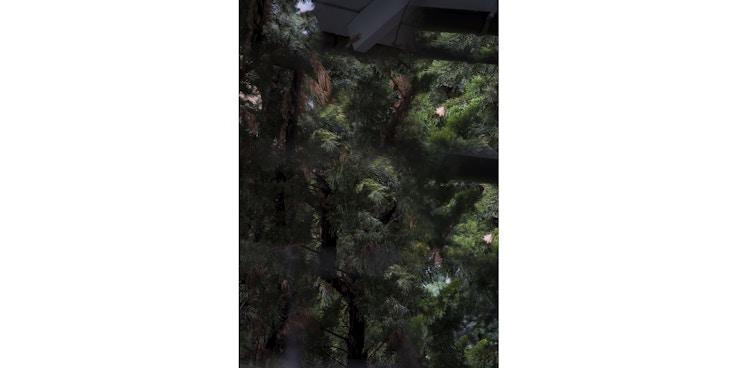

壁掛けの写真作品は村田啓の《slits(Lou/Miu)#1》(2019)

Courtesy of the artist and Kodama Gallery

石塚嘉宏と村田啓による2人展「Shapeshifter」は、作家自らが用いるメディウムの実体に触れながら、現前する視覚世界と表象の際涯を越えた先にある平面図を読み取らせる硬質なものであった。「Shapeshifter」とは、そのときどきで姿を変える化け物を意味するのだが、その様態変化にあっても頑なに存在を持続させる「そのもの性」(=haecceity)は、石塚と村田両氏が自らの仕事に投影させているビジョンなのだろう。時の要請に沈黙しながら万物に流転するオルフェウスへの詩を連想する。

展示室内に入り全体を見渡した際、目に入ってくるのは、中央に斜め1列に等間隔に配置された石塚による縦に伸びた4つの立体。そして目を壁に移すと、村田による暗い色調の大小様々な14枚・縦構図の写真が掛けられており、さながらゴシック建築の教会や伽藍堂に入ったような静けさを湛えている。

Courtesy of the artist and Kodama Gallery

Courtesy of the artist and Kodama Gallery

石塚作品は、ポール状の木材と金属がランダムに50本ほど一絡げにされたものが屹立しているだけである。石塚の仕事は任意の物体(物質)に最小限の行為を加えることで立ち現れる純化された「形態」と「オブジェクトの指向性」をすくい上げようとする試みだ。あるときは模造紙やコンクリート、ワイヤーなどを用いて、またその行為は即興の痕跡であったり、周到に計画されたものであったり、モノによって様々なのだが、行為にまつわる演出と呼べるものは厳密に排除され、作者不在のアノニマス性が強調されている。

観者はその丸裸で何も示されない、そして解釈を拒み続けるものを眼前にして当惑する。しかし我々のこうした悩みは、人間中心の世界にあってコード化され続ける文脈の、表層での読み取り合戦に起因するのではないか。観者と作品、観者と世界、そして世界と作品がそれぞれ等価で、また等しい距離にあったことを再び思い起こさせる。

Courtesy of the artist and Kodama Gallery

Courtesy of the artist and Kodama Gallery

村田の制作はカメラの前に鏡を配置することから始まるのだが、焦点は実像と虚像に向けられるため鏡そのもののエッジは画面に溶け、像そのものが反復、透過、結着あるいは削り取り合いながら一つの画像イメージを映し出す。主題を人体としているものは、その顔や手や身体の向きが断片的に示されることで何かしらのストーリーを照射したくなるが、「これは写真である」というストレート・フォト特有の客観的な視覚の強制がそれを中断させる。しかしこの視覚の強制を経て村田作品を見るとき、自身の在と不在、空間のそことここ、そして作中の実像と虚像が顕在化され、それらの位相が意識のあわいで絶えず振幅することで、かえってそうした視覚的スケールが解体される。そして観者はイメージの受容体としての自己と、作品へ没入する自己という二律背反を同時に経験するだろう。なかでも筆者は、会場に一つだけ展示されていた風景から主題を採った作品に、その先鋭さを垣間見た。

昨今世間では芸術に対する向かい風が吹き荒れるばかりか、日に日に轟音が激しさを増すいっぽうだ。そんななかにあって両者の作品はあえてなんの変哲もない一つの表現手段に賭け、我々が触れてきた既存の認識を作品に反映させることの儚さと視覚における無知と怠惰を叱咤し、世界を一本釣りしようとする擬餌として存在しているようである。

スマホに展示鑑賞後のメモが記してあった。「静かに目を閉じること」。

Courtesy of the artist and Kodama Gallery

Courtesy of the artist and Kodama Gallery