ニュースや戦争をテーマに制作された作品には、時代や立場によってその表現が異なることがある。そのような視点から、コレクション約130点を含む全150点を展示する「出来事との距離―描かれたニュース・戦争・日常」展が、東京・町田市の町田市立国際版画美術館で7月17日まで開催されている。担当学芸員は町村悠香(町田市国際版画美術館 学芸員)。

本展では、ニュースや戦争を描いた作品に触れ、過去、現在のアーティストが「出来事との距離」にいかに向きあってきたかを探るもの。担当学芸員の町村は、本展の概要を紹介するに当たって、2022年11月頃に中国で起こった「白紙革命」を話題に上げ、次のように語った。「(様々なニュースや戦争などの事象について、それを目の当たりにした人は)自由に言えないけれど、思っていないわけではない。立場や国、時代によってどんな人にでも起こりうるこれらのことを、歴史的なパースペクティブで伝えようとしたのが本展の意義だ」。

会場は、「1章 ゴヤが描いた戦争」「2章 戦地との距離」「3章 浮世絵の見立てと報道」「4章 ニュースに向き合うアイロニー」「5章 若手作家の作品から」の全5章で構成され、目撃者(作家)が様々な事象とどのような関係を結んだかに迫るものとなる。

「1章 ゴヤが描いた戦争」では、フランシスコ・ゴヤによる銅版画シリーズ「戦争の惨禍」(1810〜20頃)が紹介されている。ゴヤは宮廷画家として知られるいっぽうで社会を風刺する作品も残した作家。本作ではナポレオン率いるフランス軍がスペインに進行した対仏独立戦争から、その後起こった飢餓の惨状を描いている。

注目したいのは、この作品は政治的なテーマであったため、ゴヤの生前は発表されなかったという点だ。公開されたのは1863年と、制作されてから40年以上経過したときであった。当時ゴヤの作品を見た鑑賞者は、ゴヤが目撃した戦争をどのようにとらえたのだろうか。展覧会の導入としても「出来事との距離」について考えさせられる内容となっている。

1937年、盧溝橋事件をきっかけに関係が悪化した日本と中国は、その後1945年の第2次世界大戦集結に至るまで戦争状態にあった。「2章 戦地との距離」では、そんな社会情勢のなかで、東京美術学校卒業後すぐに兵士として大陸へ送り込まれた版画家・彫刻家の浜田知明による銅版画「初年兵哀歌」が展示されている。浜田は帰国後の51年に本作に着手しているが、作品には浜田が当時戦地で感じていた苦痛が表れており、なかには目を覆いたくなるような光景も描かれている。

その後、「戦争」は浜田にとって生涯のテーマとなり、時間が経つに連れてその内容は主観的なものから、戦争の構造に目を向けたものへと変化していった。

本章ではほかにも、浜田が派兵されていた同時期に「大東亜共栄圏」の協力に動員された画家・版画家らによるシリーズ「新日本百景」も紹介されている。本土に加えて朝鮮や台湾も含めて「日本」を描くことで、ナショナリズムを高めるプロパガンダのような目的があったのだという。

いっぽうで「東北アジア文化振興会」のため満州に渡っていた版画家・北岡文雄は、その引き揚げ途中で抗日戦争下に魯迅が提唱した「中国木刻」と出会う。戦後、北岡は中国木刻を通じた日中文化交流に携わるという意外な展開も展示作品から見受けることができる。

江戸時代、日本では同時代のニュースや事件について出版することが禁じられていた。「3章 浮世絵と『報道』」では、浮世絵師たちが過去の事象や物語にそれらのニュースをなぞらえて人々に伝えようとしたことがわかる作品が展示されている。幕末に月岡芳年によって描かれた血みどろ絵「魁題百撰相」には、戊辰戦争(1868〜69)での出来事のイメージが重ねられており、当時の鑑賞者はそれらを読み解くことで、世間でいま何が起きているかを把握していたのだろう。

明治に入ると出版の規制も緩和され、同時代の出来事も描けるようになったため、浮世絵は「報道」の側面も担うとともに再び隆盛していった。なかには、正確な情報よりも人々の関心や趣味を反映した錦絵もあり、賊軍として人気を博した西郷隆盛の西南戦争での勇姿を描いた《西南鎮静記》(1877)や、女性だけの部隊があったという噂に基づいた《鹿児島婦女子乱暴之図》(1877)も描かれ、人々は大いに関心を寄せていたという。

昭和から平成にかけて版画を用いて風刺作品を発表した作家・石井茂雄、郭徳俊(かくとくしゅん)、馬場檮男(ばばかしお)を紹介する「4章 ニュースに向き合うアイロニー」では、いままで紹介された作品とは打って変わった滑稽さが入り交じっているのが印象的であった。在日コリアンである郭は、アメリカの『TIME』誌に掲載される大統領と自身の姿を重ねた「大統領と郭」シリーズを発表。マスメディアが報じるイメージに自身も投影することで「世界の顔」である大統領と、在日としてどこにも属し得ない郭の対比が際立つものとなっている。

また、馬場によるリトグラフ作品の数々には「戦争」がゲームやエンタメのように描かれている。これらは時事問題を楽しげな世界観で伝えている反面、人々が戦争をフィクションのように消費していることを示しているようにも受け取れる。

本展のテーマに通ずる現代作家の作品を取り上げる「5章 若手作家の作品から」では、土屋未沙、ソ・ジオ、小野寺唯、松元悠の4人の作品が展示。これらの作品には、それぞれの視点でとらえた現代社会やそこに生きる人々、思考が写し出されている。とくに興味深いのは、ソーシャルメディア由来のインスピレーションや距離感が反映されている点だ。

なかでも本展で特集されている松元悠は、法廷画家としてもその活動の幅を広げている新進気鋭の作家。本展のメインビジュアルを飾る作品《蛇口泥棒(長浜市、東近江市、砺波市)》(2022)は、自身が初めて法廷画家を担当した蛇口の窃盗事件を追体験することで生まれたリトグラフ版画だ。この行為を松元は「視聴者一名によるマスメディアの延長戦(同展配布冊子より抜粋)」であると定義している。

さらに、《擦れ合って新しい面を作る(ウトロ遊園 / なかよしひろば)》(2022)にも注目したい。在日コリアンが多く暮らす宇治市のウトロ地区、ここで起きた放火事件の法廷画を依頼されたことがきっかけで、松元はかつてこの地区の近くに住んでいた過去と向き合うこととなる。

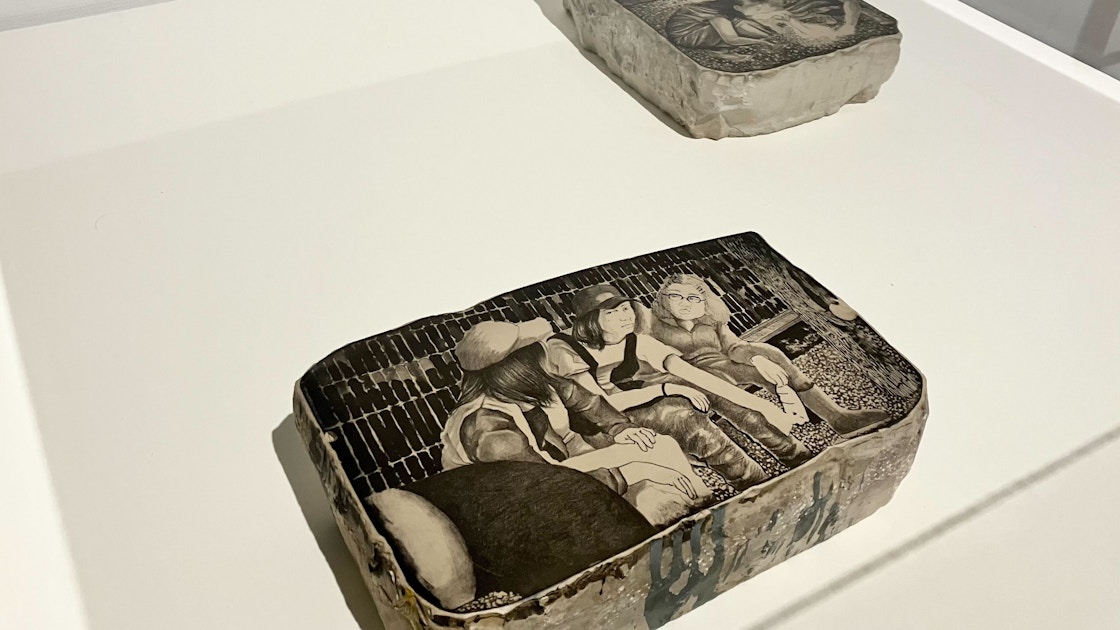

本作はウトロ地区内の公園と、自身が幼少期に遊んでいた公園を別々の石版石に描き、リトグラフ印刷したものだ。松元は、印刷を終えた石版石の表面を擦り合わせ図像を消すことで再利用されるリトグラフの手法から、「人と人を隔てる境界線をも消していくことができるのか」ということを、石版石も展示することで自身や鑑賞者に問いかけている。

なお、会場でも展示されている松元によるマンガ作品『蛇口泥棒日記』では、作家が法廷で見聞きした事件から作品に落とし込むまでのプロセスが、出来事を見つめる松元の独自の目線で描かれている。同館ショップでも販売されているため、気になる方はこちらもチェックしてみてほしい。