映像、パフォーマンス、ドローイング、絵画、彫刻といったあらゆるメディアを交錯させたインスタレーションをおもな表現手法とし、国内外で精力的に作品を発表している現代アーティスト・泉太郎。その東京の美術館における初の個展「Sit, Down. Sit Down Please, Sphinx.:泉太郎」が東京オペラシティ アートギャラリーでスタートした。担当キュレーターは福島直。会期は3月26日まで。

本展は、古墳や陵墓、ストライキ、再野生化、仮病、鷹狩におけるマニング(懐かせる)やフーディング(目隠し)のほか、数々のキーワードが絡み合う思考のプロセスと、コスプレ、キャンプ、被葬のような体験を織り交ぜ、「わからないもの」に向きあい続けるための永久機関を立ち上げるというもの。

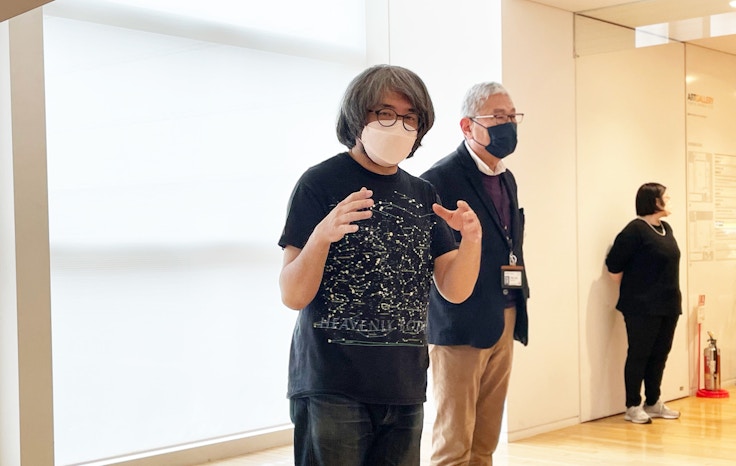

「物事を考えていくにつれてその発端を忘れていくこと、そして忘れることをきっかけにまた考える。この繰り返しが『わからなさに付きあい続けるプロセス』。人とは異なるものと交感しあう展覧会にした」と泉は本展について短く語った。

本展では、新作《Sit, Dowen. Sit, Dowen Please, Sphinx》(2022)内に泉の過去作品が改変された状態で複数登場する。最初の展示室では、ファイルに記載されたQRコードをを読み込むことで音声が流れ、まず展示に参加する(ここでは「野生に戻る」と表現される)ための教習がなされる。

教習と称された音声に従い、参加者はロッカーに預けた荷物と引き換えにひとつの袋を手に入れる。袋には人がすっぽりと隠れるほど大きな白いマントが詰められており、鑑賞者はこのマントを身につけることで美術館という人工物に擬態しながら会場を巡ることとなる。美術館に来た鑑賞者が美術館のコスプレをする不可思議な状況が生じるのだ。

会場を巡りながら鑑賞者はたびたび違和感を抱くだろう。展示室には泉が過去に制作した作品がどれも中途半端に稼働しており、一部のモニターは床に倒れた状況。パネルや壁には会場スタッフによって「ON」とだけ記されている。

泉はこの状況を作品が「仮病」を使っていると述べた。機械やモニターは人間の手でON / OFFを要求されるのが通常であるが、ここでは作品自体が「自分は病気である」と意思表示をしているのだ。モニターが突っ伏しているクッションは作品の梱包材を模した形状であり、美術館という場所とのリンクを示している。

美術館に擬態した鑑賞者は、今度はそのマントを使ってテント(墓)をつくることを要求される。マントを裏返すとそこには古墳内部の石室がプリントされており、自身で建造したテントに入る行為は、まるで不可侵領域である古墳の内部に入るような体験をもたらす。しかし、不可侵であるがゆえにテントの表側に内部の様子がプリントされているという、これまた思考のループに巻き込まれるような状況が生み出されている。テントを設置するための重しであるペットボトルも、ネコの侵入を許さない「猫よけ」を想起させるものだ。

同展示室内には、「墓の管理者」の座席が端に設置されている。管理者の所持するVRゴーグルからは陵墓の領域を示すデータが複数表示されているようで、展示室のなかにおけるその領域を定めることができるのだという(鑑賞者は見ることができない)。

本展にあわせて制作された新作作品では、VRゴーグルで被葬を体験することができる。本作は、その体験から孤独を感じるだろう。石舞台古墳と神武天皇陵を旅したという泉が、そこに眠る歴史上の人物に自身を重ねあわせるような瞬間があったのではないかと想像できる。

本展を経て、「領域」への侵入とその行為に対する不条理な思考の転換が、展覧会全体の違和感をつくり上げているように感じた。様々なキーワードが緩やかにリンクしあうような、そうでないような、この「どうしたら良いかわからない」という感情も「永久機関」をつくりあげるひとつの要素だろう。

帰り際、自身がせっせと建造したテント(墓)が管理者らによって排除されているのを目の当たりにした。忘れられていく(風化していく)寂しさとともに新たな墓が建造される可能性を残す有機的な展示の様子が、長きにわたる人間の営みの歴史のようにも感じられた。