転機となったロンドン留学

——山下さんが美術に興味を持ったきっかけについて教えてください。幼少期から美術は身近にありましたか?

父が茶道具を中心とした古美術商を営んでいます。そのため、物心ついた頃から家の中に美術がつねにあるような環境でした。

——美術との最初の出会いは古美術だったんですね。

はい。現代美術との出会いと言って思い浮かべるのは、1997年に原美術館で行われた荒木経惟さんの個展「アラーキー レトログラフス展」です。大学生の姉が大学の課題のため原美術館に行くときに一緒に連れて行ってくれたのですが、そこで開催していたのが荒木さんの回顧展だった。9歳の自分にとってはすべてのイメージがショッキングで、そのときの「美術って何なのだろう?」という思いが、現代美術への興味の原点だったように思います。

——小学生の山下さんが写真展で受けた衝撃が美術への強い関心へとつながっていったんですね。

そうですね。ただ、「美術って面白そう」と思いながらも、家業が美術関係ということもあり、身近な美術ではなく他の分野のいろいろなことを知りたかった。大学は法学部に進み、就職を決めるときにようやく「やっぱり美術の仕事がしたい」と、美術に立ち返ったんです。

数ある美術の仕事の中でも、私はビジネスとして美術に携わりたいという気持ちが強くありました。ところが、当時の日本にはアートビジネスに関する書籍や、マネジメントについて学べる専門的な機関がすごく少なかったんです。そんなとき、サザビーズの大学院である「サザビーズ・インスティチュート・オブ・アート」がロンドンにあることを知り、すぐに留学を決めました。

(PLamacraft, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons)

——サザビーズの大学院入学を機に本格的に美術を学んだということですが、それまでに留学経験などはあったのでしょうか?

いえ、なかったんです。私はとてもドメスティックな家庭で育って、英語も完璧ではなかったので、突然の留学は自分の人生の中でもかなり衝撃的な出来事のひとつに入ると思います。大学院には60人くらいの学生がいましたが、私は最年少。それも、弁護士や投資銀行などの社会人経験を経て、キャリアチェンジするために美術を学ぶ方がほとんどだったんです。

——実際のコース内容はどのようなものでしたか? サザビーズが主宰する大学院ということで、かなり専門性が高いものなのではないでしょうか。

はい、とても本格的なものでした。プログラムの中には法律、経済の分野もあり、先生からはまず「アートを投資としてとらえなさい。そのためにまずは自分でファンドとポートフォリオをつくりなさい」と言われました。当時の私は「え? ファンドなんてわからないし、そもそも数字も苦手だし、どうしよう」と(笑)。いまでこそ、アートをお金や投資と結びつける考えは珍しくないかもしれません。でもおよそ10年前の日本ではまだメジャーな言説ではなかったですし、自分にとっても新しい考え方でした。

日本やアジアの作品をグローバルに発信していく

——大学院修了後は、サザビーズロンドンにインターンとして在籍されたんですね。当時のことを教えてください。

はい、東京にあるサザビーズジャパンで働きたいと思っていたのですが、当時の東京支社はいっさい新卒を採用していなかったんです。それで、サザビーズロンドンは毎年何人かのインターンを募集していることを知って、「無給でもいいから働きたい」と猛アプローチをしてインターンになりました。

イギリスで大学院に入り、私はかなりタフになった気がします。「待っていれば誰かが地盤を整えてくれ、安全圏にいることができる」ということがなく、自分で食らいついていかないと何も得られない環境だった。イギリスでインターンを経て帰国した後は、サザビーズジャパン初の新卒として入社しました。

「チャンスは自分から獲りにいかなければならない」というイギリスで培われたタフなメンタリティは、サザビーズジャパンでより強固なものになった気がします。

——サザビーズジャパンではどのようなお仕事をされていたのでしょうか? 印象的な出来事などがあれば教えてください。

私は現代美術のセールスで、オークションの出品作品集めと営業に関わっていました。当時、本社であるサザビーズニューヨークのスタッフに言われたのが、「日本にはバブル時代に海外から買った良い作品がたくさん眠っていて、いま、それらを海外に出す役割を持っている」ということでした。つまり、「日本に作品を買う人はいないから、眠っているお宝を集めて出しなさい」と。実際に、私の周囲には同年代のコレクターさんはいなかったですし、日本で市場を開拓し、日本のプレゼンスを高めていく必要があると感じました。

ただ、そんななかで転機になったのが、欧米からの日本の戦後美術への注目でした。グッゲンハイム美術館で行われていた具体の回顧展「Gutai: Splendid Playground」(2013)の盛況もあり、14年にサザビーズ・パリに登場した白髪一雄の作品《激動する赤》(1969)が530万ドル(5億4000万円)で落札されたんです。

——高額落札のニュースは日本でも大きな話題になりましたね。私もよく覚えています。

そのオークションを担当したのが私だったんです。入社後初の長距離出張でひとり、「誰も知っている人がいない。しかも全員フランス語でしか喋ってくれない!」という状況だったので、正直かなり心細かったです。当初は、「せめて1億円くらいで売れてほしい」というような気持ちだったので、その値をはるかに超え、数字が伸びていく様子を見るときの嬉しさは格別でした。

——白髪さんの作品は、ニューヨーク本社の方が言う「日本に眠っているお宝」にあたるのかと思います。それを欧米の方々が購入することについて、山下さんはどう考えていますか?

白髪一雄は日本人作家ということもあり、作品のオーナーさんからは「なぜ日本に近いアジアでオークションにかけず、パリで出品するんですか?」と言われたことを覚えています。でも私としては、日本やアジアの作品をアジアにとどめておくのでなく、グローバルに発信していくことに興味があったんです。サザビーズジャパンでは、ヨーロッパのチームと連携し、日本の戦後美術を広める取り組みをしていました。現在のマーケットのメインストリームが欧米である以上、そこで評価を得ることが日本から生まれる美術の評価につながるのではないかと考えています。

作品を買う先にある楽しさ

——山下さんが「THE CLUB」のマネージングディレクターを務めることになった経緯について教えてください。

このギャラリーを設立したのはカルチュア・コンビニエンス・クラブ(CCC)なのですが、サザビーズ在職中に知り合ったCCCのCEOである増田宗昭さんに、「GINZA SIXのオープンに合わせて開廊するギャラリーのディレクターをしませんか?」と声をかけられたのが発端です。ただ、最初は「私には早すぎる」と思ったのが正直な気持ちでした。自分のキャリアのどこかでギャラリーを持ちたいとは思っていたのですが、お声いただいた頃はやっとアート業界の環境に慣れたような時期。あまりに突然に感じられたんですね。ディレクターを引き受けるかどうかとても迷いました。

——その「迷い」は、自分にとっては時期尚早であるという自信のなさからくるものだったのでしょうか?

環境の違いに起因する迷いですね。オークション会社はターゲットにしているものがマスなので、そのときのトレンドに合わせて提案していく、あるいは「いいな」と思う作品や動向を、グローバルチームと一緒になって仕掛けていく協働的な環境だと思うんです。対してギャラリーは、個人商店的な側面が強く、ディレクターのセンスによってカラーができていく。いわば自分自身を信じて感性を出し、そこに作家さんが賛同して集まってきてくれる場所なので、オークション会社とは違うスタイルに緊張を覚えました。でも、せっかくのチャンスですから「やってみよう」と。

——ギャラリー名の「THE CLUB」は山下さんが命名したものですか?

はい。私はアメリカの抽象表現主義がすごく好きなのですが、何かの本を通して、戦後まもないニューヨークに、ウィレム・デ・クーニングやジャクソン・ポロックといった作家や批評家、ギャラリスト、文化人が出入りしていたサロン「8th Street Club(通称:THE CLUB)」が存在していたことを知りました。

そこでは、アメリカに禅を紹介した鈴木大拙や、作家の長谷川三郎をはじめとした日本人がゲストレクチャーとして招かれ、東洋の美意識、文化を紹介していたそうなんです。私が理想とするギャラリーも、国内外から様々な人が集い、作品売買をするだけではなく、コミュニティとしても機能する場所。「8th Street Club」のようなスペースにしたいとの思いから「THE CLUB」と名付けました。

—— 2017年6月に行われた「THE CLUB」のオープニング展「待宵の美」でも、ドナルド・ジャッド、ダニエル・ビュランといった西洋のアーティストと黒田泰蔵、山口長男などの東洋のアーティストの作品が共演していたのが印象的でした。

満月になる直前、いわば欠けて不完全な月を「待宵」と呼んで愛でること、わび・さびなどは、すべて地続きの日本固有の感性だと思います。オープニング展は、そのタイトルのもと、日本の「不完全性」をテーマにしているアーティストと、欧米で「完全性」をテーマとしたアーティストの組み合わせを試みました。

——展覧会を企画する際に心がけていることがあれば教えてください。

まず個展では、国際的な評価を受け始めているけれど日本ではまだ展示をする機会が少ない作家を積極的に紹介したいと思っています。そのいっぽうで、個展だけではなくグループ展も重要だと思っていて、これから活躍が期待される作家と著名な作家の作品を並置することでの化学反応と、新進作家にチャンスをもたらすことを心がけています。

私も作品を買うので実感があるのですが、「誰よりも先に新しいものを発見できた」という喜びはアートコレクションの醍醐味だと思うので、グループ展を通して出会いの機会をつくりたいです。そして、日本の面白い価値観やアーティストを海外に紹介し、日本のアート業界やマーケットを活気づけていけたら、と思っています。

——今後、THE CLUBをどのようなギャラリーにしていきたいですか?

海外の作家が日本でチャレンジできる場所になり、日本の作家さんの作品が海外にもリーチできる、架け橋になるようなプログラムを組んでいきたいです。そのいっぽうで、アートを買う楽しみをもっと日本に浸透させていきたいという思いもあります。

アートを買うことがなぜ楽しいかというと、買うことで作家さんと出会えたり、人との新しいつながりができるからだと思うんです。作家さんと出会い、コレクターと出会い、そのコミュニティを通して新しいビジネスにつながることもあります。また、海外作家の作品をコレクションすることで「今度、作家が拠点とする場所を訪ねてみよう」と新しい世界が広がる。プライマリー、セカンダリーといった形態にこだわらず、作品を買うことの奥深さを知り、楽しんでもらえるギャラリーに成長させていきたいです。

もっと聞きたい!

Q.注目のアーティストは?

猪瀬直哉さんです。1988年生まれの猪瀬さんは東京藝術大学、ロンドン芸術大学チェルシーカレッジオブアートで絵画を学び、現在もロンドンを拠点としているアーティストです。初めての個展はせっかくなら日本で見たいと思い、個展「Blue」をTHE CLUBで開催しました(2018年12月1日〜2019年1月31日)。

ロンドンではすでにコレクターの方もいるという彼の作品の魅力は、高度な描画力とコンセプトの両立。日本での知名度はこれからですが、作品は初日に完売し、「お客様と一緒に作家さんの価値をつくり、チャレンジしていく」という実感が得られて嬉しかったです。このたび、THE CLUB初の所属アーティストとして迎えることになりました。

Q.思い出の一品は?

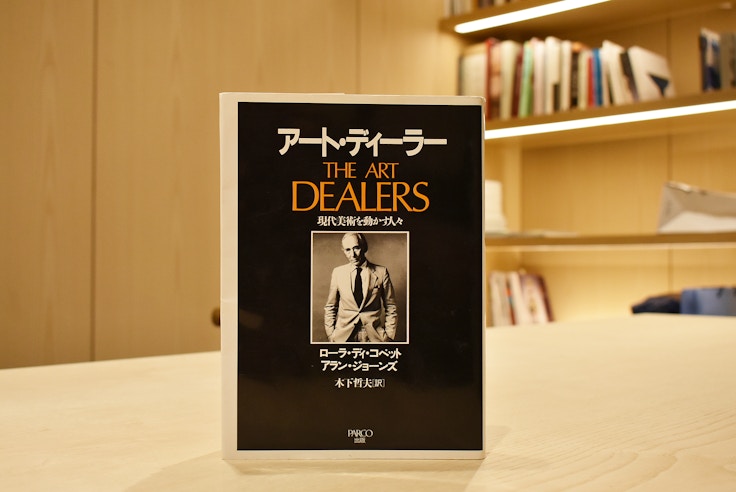

1988年に日本語版が発行された、ローラ・ディ コペットとアラン ジョーンズの共著『アート・ディーラー:現代美術を動かす人々』です。知人のギャラリストが、私がロンドンに行く前に贈ってくれたこの本に登場する人物の多くは、レオ・キャステリ、メアリー・ブーンといったギャラリストたち。1980〜82年に行われたインタビューがまとめられた本著では、いまや名だたる方々が初々しく受け答えする様子が新鮮に映ります。

特に印象深いのが、「何よりの喜びといえば、私の好きな音楽に罵声を浴びせかける聴衆の面前で、拍手喝采を送ることだ。絵だって同じこと。愛する作品を弁護するのが楽しくて仕方ない」という、ギャラリストのダニエル=ヘンリー・カーンワイラーの言葉。時代の流れをいち早く読み取り、作家と一緒にチャレンジしていくというギャラリストの立場を表明する、勇気付けられる言葉です。