――本展は、イスラエル博物館所蔵のエッシャーコレクションを日本で初めて公開するというものです。まずこの「イスラエル博物館」とはどういう博物館で、なぜそれほど充実したエッシャーコレクションを所蔵しているのかを教えてください。

イスラエル博物館は、中東において西洋の主要美術館級のコレクションをもっている博物館と言えます。コレクションの中にはレンブラントやシャガールなどもあるんですよ。そして今回来日したエッシャーの作品を、同館にまとめて寄贈したのがニューヨーク弁護士でコレクターでもあったチャールズ・クレイマーという人物です。彼はイスラエル博物館以外にも多くの美術館に作品を寄贈していたのですが、エッシャー作品はまとめて同館に入ることになった。それが1981年のことです。彼はもともとユダヤ教に近しい人でした。それがイスラエル博物館が寄贈先になった大きな理由だと思われます。

――これまで、同館のエッシャーコレクションは2004〜05年のスペイン、そして14〜15年の台湾と、海外での紹介は過去にわずか2度だけです。貴重な機会だと言えますが、それがなぜいま日本で実現したのでしょうか? 交渉の過程などお聞かせください。

私がこの展覧会準備に参加し始めたのがいまから1年ほど前のことで、交渉を含めた準備は主催である産経新聞社やフジテレビの事業部の方々がやってこられた。台湾の展覧会会場は国立故宮博物院だったのですが、それを産経新聞社の事業部の方が見る機会があり、「なんとか日本に持ってきたい」と交渉が始まった、とうかがっています。

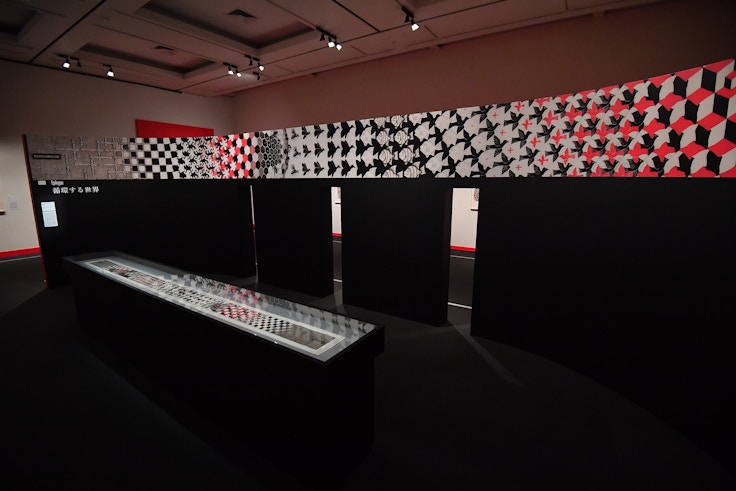

本展は、イスラエル博物館からすると台湾から続く「ワールドツアー」に位置づけられるプロジェクトなんですね。だから台湾展とは基本的に出品作は同じです。ただ、全体の構成は多少の組み替えを行いました。イスラエル博物館がパッケージをつくった展覧会ですが、日本向けのローカライゼーションは当然必要ですよね。その日本人にとって見やすい状況をつくるという部分を私が担当しました。

――例えばどのような点を変更したのでしょうか?

まずどの順番で見ていただくのがいいのか、というのを考えました。各章の中身自体は同じなのですが、章立ての順番を変えています。そもそも、日本ではエッシャー展はこれまでも数多く開催されており、コレクションを持っている美術館もある。日本人はエッシャーや「エッシャーのようなもの」は見慣れてるんですよね。だから、最初の章でまずは“典型的な”エッシャーの作品をご覧いただこうと考えました。

そこを経て、これまであまり紹介されていない作品へと続けていった。展示の前半部分を、エッシャーが私たちにとって見慣れた「エッシャー」になる前のセクションとして位置付けており、例えば前半の第3章では風景画をしっかり見ていただく構成になっています。そして後半は、いわゆる皆さんがイメージできるエッシャーの作品を並べました。

だまし絵的なビジョンはあまりに有名な造形で、風景表現はそれほど注目されません。実際、エッシャー自身が監修した画集の中では風景画は作例として取り上げていないんです。ただ、そのエッシャーがつくりだす独特の風景は、切手のデザインになったりとある一定の評価はされていたんです。そういう意味でも、これだけの数の風景作品をまとめて展示できたのはよかったですね。

――「一定の評価」と仰いましたが、エッシャーの人気が現在のように劇的に高まるのに、何か具体的な契機はあったのでしょうか?

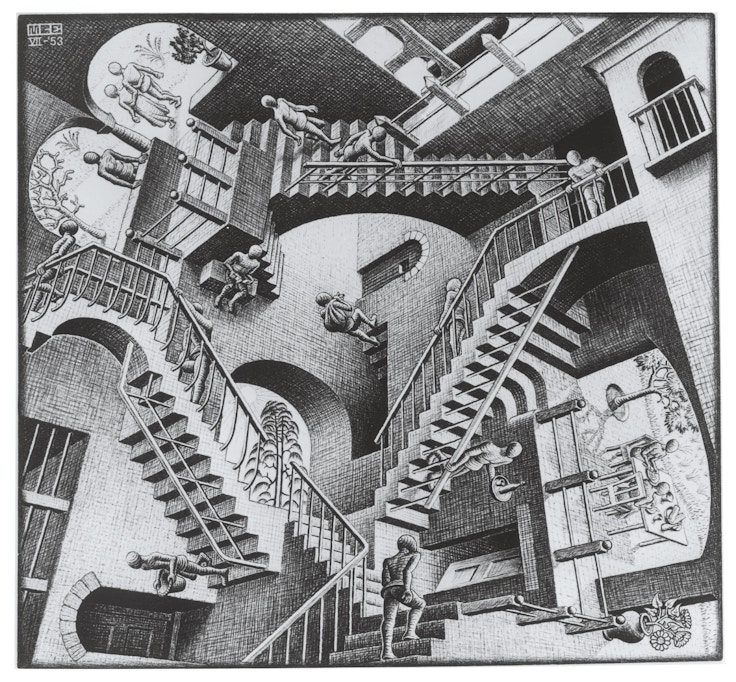

まず第二次世界大戦終結後の1945年、オランダのアムステルダム国立美術館で「ナチスに協力しなかった作家の展覧会」に参加する機会がありました。そして、50年にはアントワープで「オランダのグラフィック・アート展」にも参加した。このとき展示されていた「メタモルフォーゼ」シリーズや《昼と夜》が英語圏の『タイム』『ライフ』といった雑誌の記者たちによって51年に紹介され、世界的に知名度がどんどん上がっていったんです。

もちろん、それまでエッシャー作品が注目されなかったわけではありません。《昼と夜》も1938年に発表されるや、オランダの美術雑誌では評価を受けています。

――51年以降、世界で知名度が上がった。ではそのエッシャーブームは日本ではいつごろ起こったのでしょうか?

澁澤龍彦の書籍『幻想の画廊から』(美術出版社、1963年)の中の「存在し得ない空間ーM.C.エッシャー」で紹介されたのがきっかけです。ただその翌年に刊行された『少年マガジン』のほうがインパクトがあったんです。「怪獣博士」としても知られた大伴昌司さんが企画した「ふしぎ特捜隊」でエッシャーの図版が使われた。これは極めて大きなインパクトで、若い世代に衝撃を与えたんです。日本ではこのあたりからエッシャー=不思議な絵を描く人としてのイメージが広がったんです。

――「美術」ではなく、「グラフィック」として広まっていったと。

そうですね。これは私自身、この展覧会をつくるなかで実感したのですが、そもそもエッシャーが英語圏でヒットしたのも雑誌からであり、日本でも書籍や雑誌から広がった。エッシャーは美術の分脈以上に、美術以外で評価されていったんだなと改めて認識しました。

――たしかにエッシャーは美術史からひとり外れたところにいるイメージがあります。とはいえ、エッシャーと同時代のアーティストにはダリやマグリットなどシュルレアリスムの作家たちがいますよね。彼らとの交流や影響関係はなかったのでしょうか?

エッシャーはダリやマグリットたちとは関係していません。いわゆるアートワールドと横のつながりはなかったと言えるでしょう。もともとオランダの数学と物理の教師で、のちにエッシャーの伝記作家として活動したブルーノ・エルンストが書籍『エッシャーの宇宙』(朝日新聞社、1983年)の中でエッシャーとマグリットを比較したことはある。ですが、やはりシュルレアリスムとの影響関係は認められない。もちろん、エッシャーがシュルレアリスムを知っていたことは間違いないですよ。

美術史に話を戻すと、20世紀の美術というのは、(いろんなご意見はあるかと思いますが)美術館という強い磁場の中で美術史が紡がれてきた。でも、エッシャーはそうではなかった。ローカルに「版画家」として扱われた過去はありますが、エッシャーにとっては満足いくものではなかった。

美術史家のエルンスト・ゴンブリッチは著書『芸術と幻影』(岩崎美術社、1979年)の中で、エッシャーを「錯視の作家」として紹介しています。その比較対象は18世紀イギリスの画家、ウィリアム・ホガースの版画であったり、同じく18世紀イタリアの版画家、ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージであったりしました。

こういう遠近法、つまり視覚の不思議という領域で言及されることは非常に多いいっぽう、美術史の分脈で取り上げられる機会は極めて少ない。

――美術館で展示され、大きな人気を博す作家として、その美術史における立ち位置は特殊ですね。

エッシャーは生前、著作権管理団体としてエッシャー財団を設立し、それはいまも存続しています。もともと、エッシャー自身は自分の考えを多様に解釈してもらいたいというよりは、自分の見せたい世界を一方向的に紹介したいという側面があるようです。そのため、というわけではないでしょうが、(いまのところ)エッシャーを多様に解釈する、つまり美術史内での「リミックス」がやりにくい状況にあります。そうであるなら、徹底的に凝縮したかたちでエッシャーを紹介する、というのがエッシャー展で必要な要素になります。

――最後に、本展のおすすめの見方をお聞かせください。

まず、版画としてのイメージそのものの面白さを楽しんでほしいですね。《メタモルフォーゼⅡ》や《昼と夜》といった代表作があり、エッシャーの作品を特徴別に並べているので、こちら側の提案したいことはかなりわかりやすいと思いますし、エッシャーを知るきっかけにもなると思います。

さらに言えば、エッシャーはなぜ自分以外の要素が入り得ない、「無菌室」のような世界観をつくろうとしたのかを想像していただけると面白いかもしれません。そして、他の作家との比較をご自身の頭の中でやってみてほしいですね。例えば、いまDIC川村記念美術館で個展が開かれているオプ・アートのブリジット・ライリーや、シュルレアリストたちと並べたとき、エッシャーの作品の見え方はきっと変わってしまうでしょう。そのことを想像するともっと面白いと思います。エッシャーの「均質な異質さ」とでも言える違和感を、皆さんの脳内で料理してもらえればいいですね。