風邪をひいている

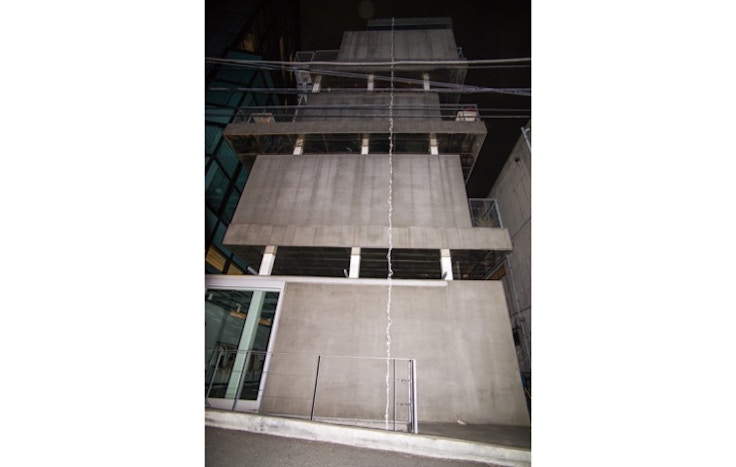

高橋臨太郎個展「スケールヒア」には2度訪れ、その2度のあいだに風邪をひいた。2度目は風邪にうかされたまま、まず屋外の階段で4階まであがって展示を観てから、また屋外の階段を降りて地下の展示を観たのだが、冒頭に記したとおりそれは2度目で、2度目にあったことをこうしてまずはじめに起こったかのように語りつけるのも奇妙な心地があるが、この文章を書いているわたくしはいま、その風邪をまだひきずって咳き込んでいる。その日、外階段は雨で濡れていて、わたくしのけだるい身体で降りたにはすこしあぶなかった。

そもそも、ある個人が、自分の身に起こったとされていることがらを語ろうとして、「私」であれ、「わたし」であれ、「僕」であれ、「ぼく」であれ、そんな代名詞の一つを書きつけた瞬間、否定しがたいいかがわしさがあたりにたちこめる。あえて「わたくし」と書くことでそのいかがわしさを受けとめるとき、そこにはフィクションめいたものが立ちあがる。(*1)

風邪に罹っているとたいへん身体が重々しく、いかにわたくしの意図に身体がひきずられていたのかがわかる。まさにいまもそうだ。喉とは声帯をふるわせて声を出す器官で、そこが炎症で腫れているために、わたくしの出す声は、意識の透明な命令に随えずに、しばしば咳をともなう。よどみないはずの語りは咳で突然に截断される。

私はこれまで述べてきたことを取り消さなければならなかった。(*2)

『明るい部屋』には「前言撤回」がある。本全体の半分のところで、バルトはとつぜん、そこまで話していた「プンクトゥム」の話に見切りをつける。咳のようなその中断は、その書かれていることの閉じた有機性、あるいはわたくしがそれを読んで得てしまうひとつの理解の閉じた有機性に、ひとつの躓きを残している。

わたくしは風邪をひいている

展示フライヤーと場内のハンドアウトで繰り返し強調される「hi(ə)r」という音声記号は、「here(ここで)」と「hear(聞く)」とを重ねていた。デリダは〈ここで自分の声が聞こえている〉というフッサール的な現前性を批判し、「私は死んでいる」とむしろ述べた(*3)。もとい、わたくしは風邪をひいている。

私の思い出せる限りの原初の経験は母親に抱かれながら見た馬の背中からの景色だった。(展示ステートメントより)

風邪をひいたような文だった。一読してつまずいた。なぜかといえば、まず頭から読んだとき、「原初の経験」は「抱かれながら見た馬の背中」だと思いかけたのだ。しかし「見た」は、「から」を飛び越えた先の「景色」にかかっており、読み終えてようやく、「原初の経験」は「馬の背中で、母親に抱かれながら見た景色」だったとわかった。わたくしはそう「私」をわかり、そうして文のひとつの有機性は担保された。

「わたくし」は、〈書かれたもの〉に欲望される有機性と共犯する。「から」咳を押し込めて、わたくしは、風邪の(死にきれぬ)身体をひきずって、展示をひとつのかたちに観きろうとつとめてしまう。「health(健康)」という語はもともと「完全」を指す。たとえば「whole」は同じ語源だ。風邪の身体は「wholesome(健康そう)」ではなく、わたくしは数分にいちど、咳という痙攣に引き裂かれる。

映像のなかの作家は咳をしていなかった。健康なコンディションだったのだろう――4階のインスタレーション《スケールヒア #2》は、積まれたオリーブ色の粘土と、その部屋で撮影された映像とで構成されていた。粘土は、さらの状態で並べたものを人間が踏みしめたようで、五指や足裏で押されたような凹んだ形が粘土の表面に残っていた。映像には、ひとりの人物の上半身がずっと映っていた。足もとは映らなかった。わたくしは、その見えない足や見切れる手が、おそらくこの目の前の粘土を凹ませたのだと思った。つまりこれは「記録映像」ということだ。ハンドアウトにはこう書いてあった。

渋谷駅周辺の地形モデルを反転させたオブジェを足の裏で踏みながら造型する様子を撮影した映像と、その結果造形された地形モデルで構成されるインスタレーション。(展示ハンドアウトより)

わたくしの想像は説明と一致した。だがわたくしは――風邪をひいているわたくしは、この一致が、映像にはあらわれていないと知った。映像の人物がじかに粘土を踏んでいる現場=「ここ」=足元は画角におさめられていなかった。映像と粘土との因果を想定させるのは、ただふたつの痕跡。粘土に残る凹型の痕跡と、キャプションによる述懐(ないしインストラクション)。

この展示が――いや、おしなべて展示は――〈記されたもの〉によって結びつけられることは論を俟たない。ハンドアウトには、前述の「hi(ə)r」だけでなく、「scale」という単語が「測る・尺度」という意味に加えて「鱗」の意味をも持つと記されていた。「鱗」は《スケールヒア#3》のモチーフだ。「scale」はラテン語「scala(梯子)」とも関係しており、会場の4階から地下までを縄梯子が結ぶ作品《スケールヒア#4》を示唆していた。

風邪がなおりそうでなおらない

「スケールヒア」はそうした語の二重の意味に駆動されながら、同時にその編みごとは、作家その人や鑑賞者に想像される身体、またその身体が担う「スケール」によっても〈裏打ち〉されていた。

人は自身の身体を通して経験した様々な物事からスケール(ここでは測りといった意味)を獲得し、それによって日々の生活を営んでいる。これは高橋の言葉だが、我々の生活が我々自身が無意識に定めたスケールに沿って作られた物なのだとしたら、建築も都市もまた同じような測りによって創られている構造体なのだろう。(展示ハンドアウトより)

展示なるものの有機性を保証する、語、身体、そして身体による尺度。それらは合言葉のようにふるまい、展示のなかの意味のネットワークの結びつきへと、わたくしが、鑑賞している自身の身体を「展示を観るスケール」として活用して、時空間あるいは身体どうしのミメーシスにおいて見出しうる結びつきを同調させるものだった。

この批評もまた、寛解するごとく有機的になってきた。咳というのは忘れていると出ないものだが、こうして思い出したことでわたくしはまた咳き込み始めてしまう。批評の有機性は展示の有機性と共犯し、わたくしという「フィクションめいたもの」が立ち上がる。

……だがわたくしは風邪をひいている、

ここで咳こむ

濡れた外階段を降りてわたくしは地下にいた。地下に展示されたインスタレーション《スケールヒア#1》はこう説明されていた。

首都高を走行するトラックの荷台の中で作家がドラムを演奏する様子を荷台の中と外から撮影した映像と荷台に載せられていた箱から成るインスタレーション。(展示ハンドアウトより)

地下は暗室で、まず入ると半透明の壁で囲まれた箱があった。かがんで入れる大きさで、内部には、この箱の中で作家がドラムを演奏している映像――「荷台の中」の映像――が小さなディスプレイに映されており、ドラムスローンが一脚置かれていた。ドラムセットはなかった。部屋奥の壁には、「荷台の外」からトラックを映した映像がおおきく投影されていた。首都高を走るトラックの荷台に件の箱が載っており、後方からカメラは追跡していた。箱の半透明の壁面に、内部の照明にてらされた身体が影となってあらわれていた。身体がドラムを叩いているだろう様子が、影越しに想像され、「荷台の中」の映像と結びついた。

道路の継ぎ目にタイヤが乗り上げた際の振動とセッションを行いながらトラックは渋谷から神田を通り抜ける。(中略)スケールヒア#1は人間が留まることを許さない高速道路の上で行われる身体の再獲得だ。都市という環境によって定義された一定のビートと作家が叩くドラムのシンコペーションは『都市と人』や『人工と自然』といった既存の二項対立のなかには存在しなかったグルーヴを生み出す。(展示ハンドアウトより)

音楽のアレゴリー。シンコペーションがグルーヴを生み出すというのは、スケールという単位が、その身体の有機性なしに成立しえないことで、むしろ身体と世界、都市と人、人工と自然との有機的なつながりを保証するかのようだった。シンコペーションとは「切分法」、〈裏拍〉を〈強拍〉へむすびつけて拍を〈食う〉ことだ。リズムの一定の流れを切り分けることで、むしろグルーヴというリズムの高揚が生まれるという逆理は、本展のダイナミズムの骨子である、「scale」という語自体がスケールとして通用するという再帰的な機能と、並走している――トラックを撮影する追走車のように、つねに見る者・読む者が遅ればせている、そのわずかな距離を〈食い〉ながら。

咳は発語のリズムに食って入る。咳とは、わたくしの身体のなかの外部がもたらすシンコペーションだろう。(咳の話をすると咳が出てしまう、)この咳がこうして有機性を保証しだす。梯子が鱗へ、映像が痕跡へ、都市が人体へ咳き込んで、「存在しなかったグルーヴを生み出す」。「存在しなかった」という謂のなかで、すでにいち早く「生み出す」は生まれている(*4)。このグルーヴの胎動こそ、ここで聞かれる「身体の再獲得」であり、すなわち展示なるものが有機的に立ち上がる手付きと、並走している――。

本展のハンドアウトの手習いで、「groove」の意味を辞書から列挙しよう。溝、敷居、わだち、リズムの高揚、決まりきった仕方、慣例。

わたくしは健康でもあった

1度目に訪れたときも、ハイハットが揺れていた。2枚のシンバルを上下に近接して向かい合わせたハイハットが、オープンのまま、道路からの振動で揺れて小さく音を成していた。ここに、作家がスティックで叩く「セッション」が重なり、「グルーヴ」へと有機化していた。

トラックのサスペンション越しに、都市がドラムを、とくにハイハットを揺らすとき、都市はハイウェイを走行するトラックと、上下に近接した2枚のシンバルのごとく、触れては音をなし、離れてはまた触れるリズムを生み出していた(*5)。楽器とは人体の振動を受け取るものだ。シンバルは、それ自体が弾性体として振動を伝播する「打奏体鳴楽器」に分類される。だが、あらゆるものは打奏により多かれ少なかれ体鳴する。トラックが走ること、ハイハットを揺らすこと、街を歩くこと、展示を見回ること。ドラムセットというばらばらの楽器が、奏者によって有機的な音の集合を奏でるように、作家が地面の拍動に合わせてペダルを踏みしめ、スティックをおろすことは、道路-と-ドラム、都市-と-身体、を有機的グルーヴへと抱合していた。かくして、高度経済成長下の未曾有の渋滞を見越して計画・完成した首都高速道路が、個人の有機的身体のスケールをもって測られうるものとなった。

4階に積み上げられた粘土は、渋谷の地形を「反転」させたものだった。粘土を踏みしめる運動を、正しい天地へと再反転して想像することで、むしろ地面の下から地表を押し上げるような動きとしてイメージされた。

上から加わるドラムの演奏、下から踏みしめる力という、都市をはさみこむ拍動が、体鳴する「グルーヴ」としてくまなく有機化する。4階から地下までをつらぬく〈縦ノリ〉の音響が、地表をその裏表からはさみこむ作家の身体によって、展示全体の有機的なグルーヴとなる。鑑賞者はその垂直のビートを「ここ(here)」で「聞く(hear)」かのように、(濡れた……)階段へ迂回する身体のことは捨象していく。《スケールヒア#4》の縄梯子は「縄の自重と手作業によるエラーで弛み、絡まり、有機的な形状を成している」。

《スケールヒア#3》は4階のガラス張りの天井に設置された作品で、作家手ずから鍛金した金色の船が三艘、オレンジの紐で結ばれていた。

鱗を持ったその奇妙な船は帆をもっておらず、風を待つことはない。また、身を任せる波もなく身動きがとれないなかで、ただ目的地がある。(展示ハンドアウトより)

鱗=スケールが、ある有機体が身動きをとらずして、「ここ(here)」で「目的地」に至ることを許す。上出の記述の続きで、結ばれた三艘の船はバミューダ・トライアングルのような、「方角を正確に指す」ことを頓挫させる「海上の三角形」になぞらえられる。「魔の海域」は、船が入ろうともけして出てこない〈究極の目的地〉だ。方角を失うことがむしろ、ここで、身体を「世界を測る唯一の物差し」として擁立する担保となる。

《スケールヒア #4》の縄梯子の着想となった「三角測量」が「手編み」という身体の媒介をつうじて歪むこともまた、「数学的かつ機械的に計測された都市の中で」身体と世界の「目的地」である有機性をあらためて目指し、「身体の再獲得」を達成する。「スケールヒア」は、語による多義、身体によるグルーヴ、スケールという〈刻まれたもの〉の媒介によって、展示そのものの有機化を、「既存の二項対立の中には存在しなかったグルーヴを生み出す」ことを達成する。

わたくしは風邪だ

展示構成に批評が埋め込まれることはいまでは当然の手つきであり、同時に批評の有機性はそれ自体展示の有機性と共犯する。ひとつの展示をひととおり見終えたはずの「わたくし」は、批評と、またその対象とまったく同時に、それが書き上がることを可能にするために密輸されていたフィクションだ。

だが今日のわたくしは風邪だ。展示にもちこまれた風邪、1度目と2度目とのわたくしのあいだに闖入した風邪、それがわたくしという批評子であること。トローチを含んでも抑えきれないひどい咳に截断されて、このレビューは唐突に終わりをつげる。

*1――蓮實重彦『随想』、新潮社、2010、「あとがき」p.253

*2――ロラン・バルト『明るい部屋』花輪光訳、みすず書房、1980/1985、p.72

*3――ジャック・デリダ、『声と現象』林好雄訳、筑摩書房、1967/2005

*4――「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」(民法第866条)

*5――「オン/オフ」を繰り返す「リズム」といえばロザリンド・クラウスが『視覚的無意識』の章「five」や、そのもととなった講演記録『見る衝動/見させるパルス』の記述を思い出す。リオタールに依拠した「リズム」概念はあくまで時間的でなく形象的なものであり、「接触の現前と不在のあいだの揺れ動き」であり、クラウスはエルンストのコラージュにあるゾートロープのイメージと結びつけながら、しかしひとつの懐疑を同時に提出する。「芸術家は、その差異の戯れを本当に統御しているのだろうか。ヴァリエーションは、ビートのリズミカルな吸引から本当に守られているのだろうか」(クラウス、同、ハル・フォスター編『視覚論』榑沼範久訳、平凡社、1988/2007、p.102)