映像と彫刻を組み合わせた「ヴィデオ彫刻」で知られるアーティストであり、ヴィデオ・アートの先駆者のひとりとしても知られている久保田成子(1937〜2015)。その回顧展「Viva Video! 久保田成子展」が東京都現代美術館で開幕した。

同展は久保田の生まれ故郷である新潟の新潟県立近代美術館から始まり、大阪の国立国際美術館を経て同館に巡回してきた。全7章の構成によって、久保田の生涯にわたる仕事を展覧する。

第1章「新潟から東京へ」では、1960年代前半に新潟から上京して筑波大学の彫塑専攻で学んだ久保田が、卒業後に中学教諭として勤める傍ら、創作を始めた時期の活動を紹介する。前衛舞踏の第一人者として活躍していた叔母の邦千谷のもとに下宿していた久保田は、邦千谷とのつながりからグループ音楽やハイレッド・センターのメンバー、オノ・ヨーコ、ナムジュン・パイクらと知り合うことになる。

やがて久保田は第15回読売アンデパンダン展(1963)や、当時国内でもっとも先鋭的だった画廊「内科画廊」などで作品を発表するようになったが、批評家からは期待したような手応えを得ることができず、やがて活路をニューヨークに見出すようになる。会場では、この時期の久保田とその周辺の芸術動向を知ることができる資料が展示される。

第2章「渡米とフルクサスへの参加 パフォーマンスに身を投じて」では、ニューヨークに渡り、フルクサスに参加して活動の幅を広げていく久保田の動向を、豊富な資料とともに追う。

久保田が参加したフルクサスは、1960年代に誕生した国際的で領域越境的なアーティスト、作曲家、デザイナー、建築家、詩人、パフォーマーなどからなる集団で、ジョージ・マチューナスの呼びかけで集まった70名ほどのグループだ。

久保田はここでマチューナスと協働して作品を手がけるだけでなく、イベントや運営の手伝いも行っていた。この当時の久保田の活動として知られるのが、女性器に装着した筆で描くパフォーマンス《ヴァギナ・ペインティング》だ。現在ではフェミニズムの文脈においても評価されるこのパフォーマンスについて、晩年の久保田は「自身のアイデアではなく言われてやったもの」と語っているが、当時の広報用写真からは入念に準備して自身の作品として取り組んだ様子もうかがえる。

第3章「ヴィデオとの出会い 女性たちとの協働、キュレーターとして」では、1970年以降の久保田の動向を、醸成していくニューヨークのヴィデオ・アートシーンとの関連とともに紹介する。

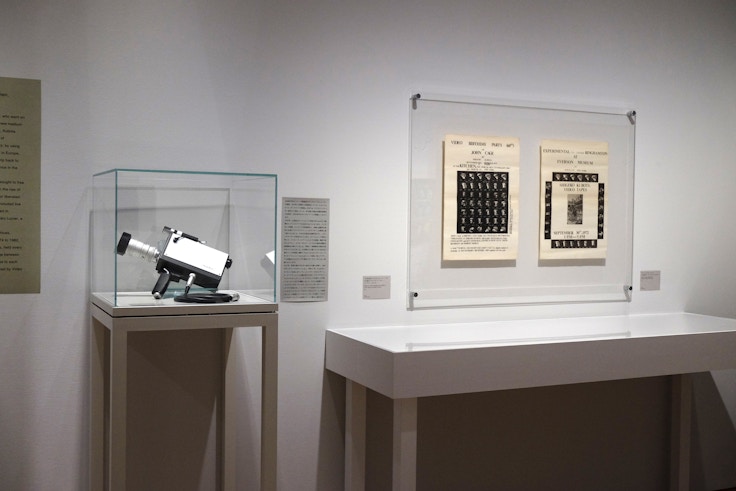

1970年頃にナムジュン・パイクと共同生活を始めた久保田は、ヴィデオを用いた表現に取り組み始める。1972年には自分用のポータブル・ヴィデオカメラを入手した久保田は、ヨーロッパやアリゾナのナヴァホ族居住区への旅、日本に帰国したとき様子などを記録した。久保田はその映像を組み合わせて、のちに《ブロークン・ダイアリー》と名付ける作品を発表。ニューヨークのアートシーンで存在感を放った。

また、当時は社会的・文化的役割から女性を解放しようとする第二次フェミニズム運動と、ヴィデオ・アートの隆盛が重なった時代でもあった。久保田は多くの女性作家とともに、実験的な表現に取り組むようになる。すでに現物は残っていないが、当時の女性の理想的な体型をタイトルにつけたという《A36-24-36》(1973)は、テレビに写ったマリリン・モンローの様々な姿を、色つきのフィルムを通して撮影したものだ。いまも続く、女性の容姿に対する社会的な抑圧を示唆させる作品といえるだろう。

第4章「ヴィデオ・彫刻の誕生 デュシャンピアナ」は、映像を用いた表現により造形的な要素を持たせたいと考えた久保田が「ヴィデオ彫刻」としての作品を発表していく時期の作品を展示する。

1975年にニューヨークでの個展の機会を得た久保田は、床から天井までモニターを積み上げ、さらに鏡を使って映像の連なりを表現した作品《デュシャンピアナ:デュシャンの墓》を発表。

さらにマルセル・デュシャンの油彩画を引用しながら、階段を降りるヌード女性の映像を階段のなかに組み込んだ《デュシャンピアナ:階段を降りる裸体》(1975-76/83)を発表。また、同じくデュシャンの引用で、ふたつのドアにひとつの扉しかない部屋の内部でデュシャンと水蒸気が重なる映像が流れる《デュシャンピアナ:ドア》(1970-75/2018)など、印象的な作品を生み出していく。

久保田の「ヴィデオ彫刻」は、鑑賞者が画面の前に座り続けるのではなく、能動的に動きながら映像のまわりを行き来することが可能だ。当時もいまも変わらない、一方的に送られる映像メディアを変質させて体験可能な形態とした久保田の試みをぜひ会場で体感してほしい。

第5章「自然と円環」は、久保田が独自の表現を模索しながら、山や川といったモチーフを、自身の人生の投影として作品に取り入れていった時代の作品を展示する。《三つの山》(1976-79/2020)は、合板を組み合わせた山型の構造物にモニターが組み込まれ、久保田がアメリカで撮影した自然の風景が映し出されている。

《河》(1979-81/2020)は、折り紙の笹舟を模した金属彫刻の中の水が波打ち、そこに逆さ吊りにされたモニターの映像が映り込んで絶えず揺れ動く作品だ。川は久保田にとって変化し続ける世界の象徴であったといい、同作では水という有機的な存在を作品に取り込む久保田の手つきに触れることができる。

《デュシャンピアナ:自転車の車輪1,2,3》(1983-90)は、スツールと自転車の車輪が組み合わされた作品で、車輪には小型のモニターが取り付けられている。以前のようにデュシャンのレディメイド作品をモチーフにしたものだが、映像を円環運動に取り入れていくという久保田の思想的な興味がうかがえる。

第6章「空間への広がり 複合的な物語へ」では、80年代後半にプロジェクターと出会い、作品を多層化させていった久保田の作品を紹介する。

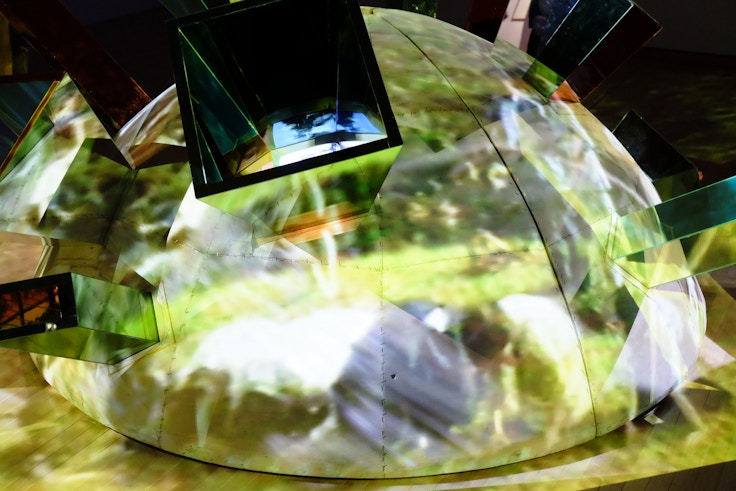

1984年にパイクとともに韓国に旅行した久保田は《韓国の旅》を撮影し、これを作品《韓国の墓》(1993)へと発展させた。韓国の伝統的な墓を模したドーム状の構造物にはモニターが埋め込まれ、そこにプロジェクターによる映像が重なる本作。空間のなかで自由に映像を表現することにこだわった、久保田の思想が映像技術の進歩によって結実したひとつのかたちといえるだろう。

ほかにも、フィギュアスケーターをモチーフに、回転する人形がプロジェクションの映像と重なる《スケート選手》(1991-92)や、ナイアガラの滝の映像を10台のモニターによって多層化し、吸い込まれるような感覚を見るものに与える《ナイアガラの滝》(1985/2021)など、会場で体感してほしい作品が並んだ。

最後となる第7章は「芸術と人生」と名打ち、久保田の晩年の活動を伝える。1996年にパートナーであるパイクが脳梗塞で倒れ、久保田はその看護に時間を割くようになる。以前のように作品制作に集中できないながらも、パイクの療養生活を主題とした《セクシュアル・ヒーリング》(1998)といった作品を残し、2015年にニューヨークでその生涯を閉じるまで制作を続けた。

本章の最後では、美術家の吉原悠博による、久保田とパイクが30年あまりを過ごしたソーホーのロフトを舞台に、吉原が久保田と交流のあった人々にインタビューをした映像をコラージュした映像作品が展示され、久保田の人柄にふれることができる。

「ヴィデオ彫刻」という斬新な基軸を打ち出しながらも、その制作はつねに日々の日記、人生の記録の一端でもあった久保田。会場で「ヴィデオ彫刻」を体験するとともに、その生涯に思いを馳せたくなる展覧会だ。