東京・丸の内の東京ステーションギャラリーで、河鍋暁斎の下絵や画稿を中心とした展覧会「河鍋暁斎の底力」が開幕した。会期は11月28日〜2021年2月7日。

江戸時代末期から明治時代にかけて活躍した絵師・河鍋暁斎(1831~89)。7歳にして浮世絵師・歌川国芳のもとで絵を学び、戯画や風刺画を始めとした幅広い作風の絵を描き活躍した。

本展は、長年にわたり暁斎の収集と研究を続けてきた埼玉・蕨の河鍋暁斎記念美術館の協力のもと開催される。本展の最大の特徴は、暁斎の本画を一切展示せず、素描、下絵、画稿、宴席などで即興で描かれた席画、絵手本などだけで構成される点だ。

彩色に弟子の手が入ることもある本画や、彫師や摺師の協力が不可欠な版画と異なり、これらはすべて暁斎の手で描かれたものとなる。表舞台に出ることの少ない下絵や画稿類を中心に、暁斎の描写と表現の力量を存分に紹介するのが本展の意図するところとなっている。

本展は、「描かずにはいられない 写生 模写 席画等」「暁斎の勝負ごころ 下絵類」「暁斎の遺産 絵手本」の3章構成。

まず、第1章の「描かずにはいられない 写生 模写 席画等」では、幼い頃より写生に並ならぬ情熱を注ぎ、日頃より絶え間なく写生しながら対象の形状を学んだ暁斎の、写生や模写にスポットを当てる。

鳥や動植物といった生物から、着物の帯に至るまで、幅広い題材を写生。さらに手控帖(てびかえじょう)と呼ばれる帳面を若い頃より懐に忍ばせ、気になる古画を片端から模写した暁斎。スケッチ帳には、思い思いの姿勢の七福神や、蓮によじ登る蛙など、暁斎自身のアイディアが描きこまれている。

さらに、暁斎の絵への執着を感じさせる逸品が、帯の模様の写生だ。絵画制作のため福岡藩の霞が関屋敷へ通っていた折に、女中の尻を追いかけたとして叱責を受けた暁斎。しかし、暁斎は女中の帯の珍しい文様を写生しただけであり、本展ではそのときのものが展示されている。

また、暁斎は書画会などの席上で、いかなる画題を頼まれても、酒を飲みながらその場で絵を描くことができたという。それらの絵は、酔いにまかせての「席画」ともとらえられるが、大変な修練が必要なものでもある。狩野派の基本である模写修行を重視した結果、いかなる画題でも描けるようになった暁斎らしさが席画には現れている。同展では、恵比寿と大黒天のユーモラスな姿を描いた《走る恵比寿・大黒天》(1884)をはじめ、これら席画も多く展示され、暁斎の筆力を感じることができる。

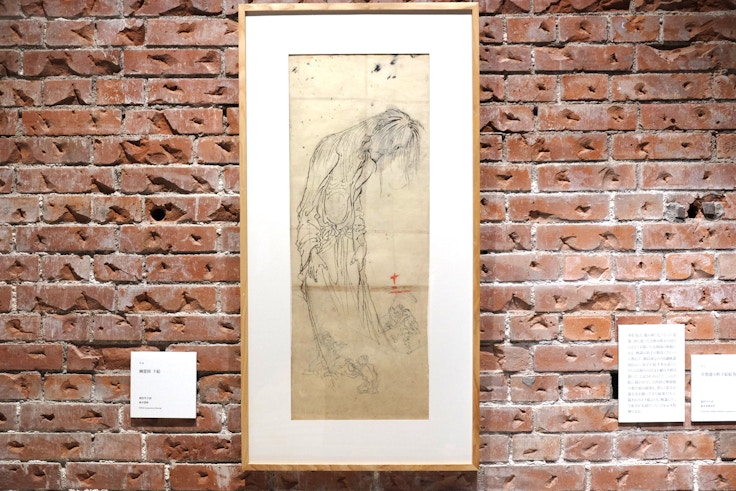

第2章「暁斎の勝負ごころ 下絵類」は、暁斎の下絵を中心に紹介する。下絵とは、依頼された本画の前段階で描かれたものであり、この下絵の上に絵絹や紙を置き、線をなぞり彩色をしていく。本画の制作では弟子の手が入ることも多いが、下絵はすべてを暁斎が描いている。黒一色か淡色で描かれていて、筆線が本画より強調されていることもあり、暁斎の底力がより見えやすいかたちで残ったものだ。

団扇を持って縁台で夕涼みをする美人を描いた《夕涼み美人 下絵》(制作年不詳)は、三段階の制作過程がわかるように展示されている。最初に美人図を描いたのち、髑髏やあばら骨などを描き、最上部に美人の顔を改めて描いている。暁斎の絵のデッサンに狂いが少ないのは、人体の下の骨格を意識したからだと言われているが、この下絵における裸体と骸骨の対比は、暁斎の「人間一皮剥げば皆こんなもの」という持論を意識したものだとも言える。

《鳥獣戯画 猫又と狸 下絵》と《鳥獣戯画 梟と狸の祭礼行列 下絵》(ともに制作年不詳)は、河鍋暁斎記念美術館の人気作品だ。最近の研究で《鳥獣戯画 猫又と狸 下絵》断片につながる下絵が存在することがわかり、この下絵を重ねることで、踊る猫又の顔を鼠が棒の先の蝋燭で照らしていることがわかった。歌舞伎の演出を想起させるこの発見は、下絵に新たな解釈を与えている。

これらの下絵は、本画が発見されていないものも多い。本画がどのようなものだったのか、下絵から想像するのも本展の楽しみのひとつと言えるだろう。

第3章「暁斎の遺産 絵手本」は、暁斎が弟子のために用意した絵手本を紹介する。暁斎はめったに門下生を受け入れなかったことで知られているが、ひとたび受け入れると労力を惜しまずに反復して教え、熱意ある指導をしたという。残された絵手本からは、暁斎が自ら学んだ内容を惜しげもなく弟子に伝えようとしていたことがうかがえる。

《柿に鳩 絵手本》(1872)は、暁斎が当時数え5歳の娘・河鍋暁翠に手本として与えたものだ。本図をうまく描くことができずに暁翠が泣いたとも伝えられているほどに、幼い娘には難しい絵手本だったと言える。暁斎の筆と比べても遜色ないほどだったとも伝えられる暁翠は、本図を軸装して生涯大切にしたという。

また、暁斎が「着服図法」を用いて描いた絵手本も展示される。これは、正しく人体骨格を把握し、裸体を描いてからその上に服を描く画法で、暁斎が研究した円山応挙の作例にも見られるものだ。老若男女が描き分けられ、動きまでをとらえた本図からは、暁斎がいかに人体を分解しながら描画していたのかがうかがえる。

本図ではなく、あくまで暁斎本人の筆で描かれた下絵や画稿を中心に構成された同展。本図だけでは見えにくかった暁斎の技術や創意工夫、弟子に伝わった絵に対する心構えまでを知ることができる展覧会だ。