アーティストが地域交流しながら創作活動を行うことで、地域に文化芸術の場をつくり活性化につなげる京都府のアーティスト・イン・レジデンス事業「京都:Re-Search」。2カ年計画として開催された2019年度の成果展「大京都 2019 in 京丹後 〜風景泥棒〜」に続く2年目のプログラムとして、「大京都芸術祭 2020 in 京丹後 〜風景泥棒2〜」が開幕した。

参加アーティストは石毛健太、高橋臨太郎、田中良佑、前谷開、鷲尾怜、ゲストアーティストにSIDE COREを迎える。さらに今年は地域クリエイターとしてDAISAK、NTsKi、川勝小遥が参加。京丹後市の峰山エリア、ガラシャ荘・三津八幡神社、網野エリアの3つの地域で作品を制作・発表した。

峰山エリア

京丹後市の中心地である峰山エリアでは、京丹後の近代化を象徴するちりめん織の名家「吉村商店」の巨大工場跡で、アート・コレクティブのSIDE COREと石毛健太が展示を行っている。両者ともに、丹後半島の先端の経ヶ岬にある、明治時代につくられた経ヶ岬灯台に関する作品を手がけた。

石毛健太の《86%の灯台》は、京丹後市役所丹後庁舎を建設する際につくられた、経ヶ岬灯台の86パーセント大のレプリカを取り扱った作品だ。

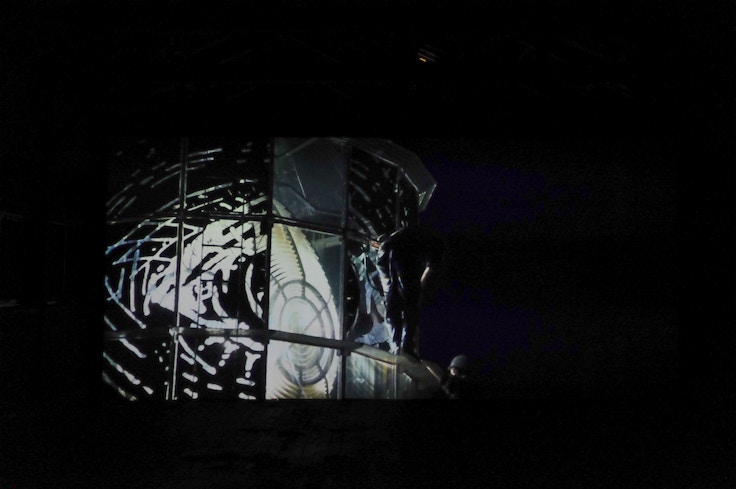

かつて機織工場だった建物のなかでは、2台のプロジェクターが回転し、映像を映し出している。映像は経ヶ岬灯台付近、丹後庁舎のレプリカの灯台付近、そして紀元前3世紀にアレクサンドリアの大灯台があったファロス島付近の海岸を映したもので、映像とともにそれぞれの灯台にまつわる語りが流れる。

プロジェクターの周囲には、レプリカの灯台から持ってきたフレームも据えつけられており、レプリカの灯台のさらなるレプリカが、元機織工場のなかにかたちづくられている。また、石毛が庁舎の灯台にプロジェクターを持ち込んでレプリカの灯台を発光させるドキュメンテーションも上映され、機能が欠落した灯台に投影された、新たな物語を体験することができる。

SIDE COREは経ヶ岬灯台にまつわる3連作《岬のサイクロプス2020》を発表。元機織工場の空間に200本あまりのスコップを並べ、その奥には経ヶ岬灯台の真下にある切り立った岩場に目玉を投影した際のドキュメンテーションを展示。さらにその奥では、経ヶ岬灯台のレンズにステンシルで巨大な目玉を貼りつける映像作品が上映されている。

SIDE COREが目玉を投影した岩場は、灯台の真下にあり、灯台建設のために安山岩が切り出された場所だ。灯台建設のために岩を切り出し、200メートル以上の急斜面を運ぶ労働の困難さが、京丹後市民の協力により集められた労働の象徴とでも言うべきスコップの集合により表象されている。

いずれの作品も灯台における「見るもの」と「見られるもの」への関心から生まれている。航路を照らす「見られるもの」であると同時に、敵勢力の動きがないかを監視する「見るもの」でもあった灯台。経ヶ岬灯台の近くに米軍のXバンドレーダーが配備されている事実とも相まって、人間が互いに向け合う視線についての洞察が込められている。

ガラシャ荘・三津八幡神社

明智光秀の三女で細川忠興の正室である細川ガラシャが幽閉されていた味土野地区。豪雪で一度は廃村になり、いまは3人の移住者のみが住むこの地区にある「ガラシャ荘」では、田中良佑が《Take Me Home(帰る場所を探して)(火を拾いに行こう)》を展示している。

田中は、今年新たに味土野地区に移住してきた、薪を拾いながら自然とともに暮らしているという、助産師の女性の協力のもと作品を制作。女性の姿や拾った薪を写し取った日光写真と、女性との対話から制作されたドキュメンテーションで作品を構成した。

また、室内では田中が昨年制作した映像作品も併せて展示されている。細川ガラシャの絵を背負いながら、夜の味土野を歩きつつ、ガラシャについて書かれた様々な小説を朗読する作品だ。田中は、昨年は人の気配がなく恐れも感じたこの場所で移住者のリサーチを進めたことで、人の「気配」について思考することができたと語った。

高橋臨太郎は、三津漁港にある三津八幡神社で《Lagoon dust》を展示している。三津漁港では、定置網漁を続けてきた漁協が解散。時代とともに役割が変わっていく漁港を見守ってきた、三津八幡神社の境内にある舞台で作品を制作した。

高橋が舞台に設置したのは大きな釜だ。中には陶製の彫刻が設置され、さらに山の湧き水をチューブで引いてきてその釜に垂らすことで、水琴窟のように音を響かせている。また、その水音は作品から離れた柵に設置されたスピーカーによって、山に向けて流される。

手びねりで層を重ねるようにつくりあげた陶製の彫刻は、三津漁港の岩場で燃やしてつくられた。また、スピーカーが設置された山肌は、眼下の海の波の音や、山に向かって吹く風などの音が混じりあう場所だ。鑑賞者は漁港を囲ってきた自然の音のなかで、山からの水音に耳を澄ますことになる。

高橋は丹後半島の入り組んだ地形と、各湾につくられた港町というランドスケープに着目し、山から引いた水が土地を経由して循環するイメージによって本作をつくり出した。水の流れが音となって山に還っていく様が、かつて旅芸人が来ては帰っていった舞台で展開される。それは、レジデンスというかたちで滞在している高橋の姿にも重なっているという。

網野エリア

鷲尾怜は網野駅近くにある、元ボウリング場であり、後にパチンコ屋となった店舗の廃墟を舞台に《fu》を発表した。ボウリングブームに日本が湧いた1970年代末は、網野の町が機織り産業で隆盛を極めていたころと重なる。鷲尾は土地の華やかな頃の記憶の残滓として、この廃墟に着目した。

案内板の矢印を見ながら廃墟を進んでいくと、広大なスペースにはボウリングの球やソファ、街灯のガラス、ゴミなどが無造作に散らばっている。なかには鷲尾の手により意図的に設置されたと思われるものもあり、会場を囲う柵や不自然に立てられた障子などは作家の造作を感じられる。

会場の一角には青い車が置かれていて、車内からは鷲尾が以前の恋人と電話で会話する音声が流れてくる。さらに出口付近に立てられたのぼり旗にはQRコードがプリントされており、そのリンクを踏むと原一男が自分と別れたかつての恋人に会いに行くドキュメンタリー映画『極私的エロス・恋歌1974』(1974)について言及されたテキストと図を見ることができる。

鷲尾は公共性と私性について問いながら、展示をつくりあげたという。車内から流れる私的な会話が鑑賞者に聞かれるというわかりやすい提示のみならず、広大な空間に恣意的な操作と偶然性を同居させることで、それを見る鑑賞者の公共性や私性についての態度までを問う。

写真家の前谷開は、網野の町の中心部にあり、地域の活動のために使用されている浅茂川区民会館の2階部分で《風景を見る身体について》の展示を行った。

前谷は丹後半島を海岸線に沿って移動しながら写真を撮影してきた。京丹後という場所に馴染むにつれて、現在も地元の人々で賑わう場所で展示したいと考えるようになった前谷は、区民会館での作品展示を希望した。

写真を撮影しながら、「見ること」と「見られること」について考え続けたという前谷。これまで正位置で自身を撮影するセルフポートレートを多く撮影してきた前谷だが、今回は海岸線で撮影した風景写真の角度を様々に変化させて天井から吊り下げることで、多元的な視点の提示を試みた。

また、普段は入ることのできない閉鎖した映写室では、自身を撮影した映像作品も展示。広大な2階スペースとは対象的に、すでに用途が失われた小さな個室で上映される作品は、いかなる立場から作品を見るのかという鑑賞者の態度を揺さぶることになる。

京丹後市を中心にチェーンを展開し、地元住民に長く愛されてきたスーパーマーケット「にしがき」。丹後半島を車で走ればその看板を必ず見ることになる、地域のアイコンとも言える「にしがき」の網野店の2階で、地元アーティスト枠のDAISAK、NTsKi、川勝小遥の3人は《アパレルショップにしがき》を展開する。

「にしがき」網野店の2階はかつて衣料品売り場だったが、昨年閉鎖。地元アーティスト3人は、この場所にふたたび衣料品コーナーを蘇らせるべく共同で作業を実施した。アレンジされた店内に「にしがき」のロゴマークをデザインしたTシャツやスウェット、トートバッグなどのグッズを展示販売。店内は華やかながらどこか懐かしい広告写真で彩られてる。

陶器作家のDAISAKは、「にしがき」創業者の胸像やTシャツのロゴデザインなどを、シンガーソングライターのNTsKiは「にしがき」のオリジナルソングやコマーシャル映像を制作。アートプロデューサーの川勝は店内の内装やビジュアル設計を行った。

3人は個々の作家としての活動を前面に出すのではなく、あくまで「にしがき」の店舗を利用する地元の人々に、日常のエッセンスを与えるようなプロジェクトを、ひとかたまりとなり提案したという。取り扱う商品は、すべて1階の食品売場で普段と同様に購入することができるのもそのためだ。

長期間にわたるリサーチをベースに、各作家が様々なアプローチによる作品をつくりあげた「大京都2020 in 京丹後 風景泥棒2」。京丹後市という土地が持つ歴史や物語を出発点にしつつも、作家それぞれが自身の問題意識に向かい合った結果が見える、示唆に富む芸術祭となっている。