メディア・アーティスト落合陽一の直近4年間の活動を俯瞰する個展「未知への追憶 ―イメージと物質||計算機と自然||質量への憧憬―」が、7月23日に渋谷モディ2階の特設会場で開幕した。

本展は、19年に東京・天王洲のamana squareで開催された「質量への憧憬」展以来の大規模な個展。改修工事で発生した約660平米を超える広大なスペースには、平面、立体、メディアアートなどを含む40点以上の作品が展示されている。

「未知への追憶」というタイトルは、落合が今年YouTubeで開設した動画チャンネルのシーズンテーマ。その意味について落合は、「未知は追憶できないが、思い出せないデジャヴュ=既視感を探すと、未知への追憶になるのではないかと個人的には思っている」と語る。

実際に起こってないが、起こる可能性もあるというデジャヴュ=既視感を探して反復することから発想された本展は、落合の4年間の表現コンセプトを軸に構成。17年のマレーシアや東京での展覧会のコンセプトである「映像と物質」や、18年の表参道のGYREから日本科学未来館での展覧会にいたる「計算機自然」、そして19年のアマナやライカでの展覧会に通底した「情念と霊性」など、それぞれのコンセプトを多種多様な作品を通して見ることができる。

例えば、展覧会の冒頭部で展示されている《アリスの時間》(2016)は、「映像と物質」というコンセプトを代表する作品だ。円環状に設置されているインスタレーションでは、12の時計とその前にあるレンズがセットとなり、次々と時計が発光することで、壁面に実在しない時間のイメージが映しだされる。物質的な時計と映像上の時間は、映像と物質のあいだを行き交い続ける空間をつくりだす。

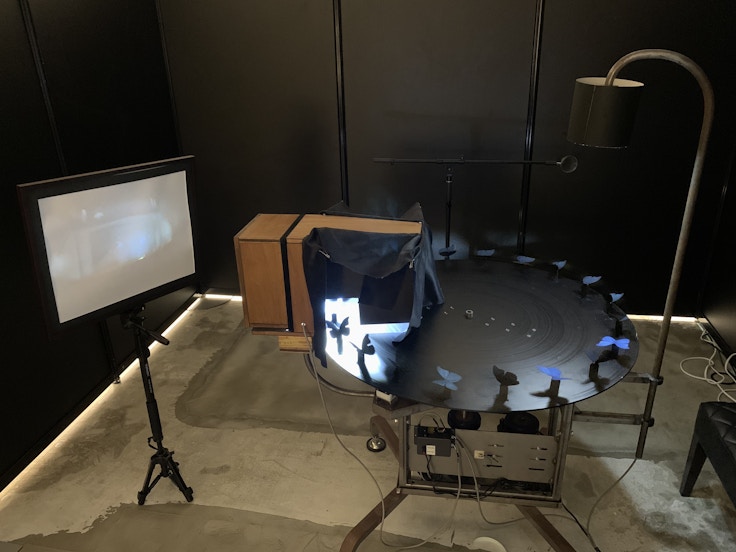

それと呼応するように、映像と物質の関係性を円環構造で表現するインスタレーション《ゾートログラフ》(2016)が展覧会の最後に展示されている。古典的なゾートロープを三次元造形に拡張した運動彫刻のアニメーションは、複数のレンズによって二次元映像としてスクリーンに映しだされる。映像と物質が相互転移することで、その関係性を問うものだ。

ユビキタスコンピューティングの世界にもたらされる新たな自然観を意味する「計算機自然」。それを表現した作品は、《焦点の散らばった窓》(2019)と《レビトロープ》(2017)だ。

グリッドに区切られた「丸窓」の作品の前に、金属球が車輪状の装置の上を浮揚して回転し続けるインスタレーション。窓の向こうの景色はレンズによってバラバラになるいっぽう、周囲の風景は球体にも写し撮られる。

また、テレビ・インスタレーション《燐光する霊性》(2019)は、街のなかを彷徨う人々の姿をとらえたもの。それぞれの人は燐光のような円形になり、そこに内包される霊性があふれている。「霊性」について、落合は、アナログの低解像度であれ8Kのような高解像度であれ、解像度によって霊性が目覚めると考えている。

コロナ時代にメディア・アートの個展を行うことについて、落合は「オンラインに移行できないマテリアリティというものがある」と語る。「僕はメディア・アーティストのなかでもアナログからデジタルまでやっているので、(オンラインの)解像度が取りこぼしたものは何かということを提示できる。アナログや身体性が持つ解像度と比較することが、メディア・アートの展覧会をやる意味」。

新しい日常や自然を再発見し、4年間の表現コンセプトを昇華させる本展。その「未知をめざす喜びや感動」をぜひ会場で体験してほしい。