6月末に東京・天王洲のTERRADA ART COMPLEX Iの3階にあるギャラリーをTERRADA ART COMPLEX IIの1階に移転させた「KOTARO NUKAGA(天王洲)」。今回の拡張移転とともに、真鍋大度と石橋素が主宰するクリエイティブコレクティブ・Rhizomatiks(以下、ライゾマティクス)の個展「Rhizomatiks Beyond Perception」が始まった。会期は9月28日まで。

本展は、ライゾマティクスによるギャラリーでの初の大規模な展覧会。「AIと生成芸術」をテーマとし、AIモデルがどのように学習し新しいイメージを生成するかを可視化しながら、アートとAIの融合が表現や作品のあり方にどのような新しい可能性をもたらすかという問題を提起する。

通常、既存のAIモデルを使って映像や画像を生成することが一般的だと言える。しかし、そうしたAI画像生成サービスにおいては、ネット上の画像を学習データとして使うことが多いため、著作権を侵害する可能性があるとしばしば指摘されている。また、過激な表現、人種や性的マイノリティに対するバイアスなどが含まれている可能性もあり、倫理的な問題も無視できない。

ライゾマティクスは本展で、これまで制作してきた自身の大量の作品を学習データとして活用し、新たなAIモデルを開発。また、同モデルは既存の基盤モデルを一切使用せず、ゼロから学習されているという。それにより、著作権を侵害することなく、画像や映像を生成することができる。

ギャラリーの展示空間で展示されているのは、このAIモデルを用いて生成された画像や映像だが、作品として販売されるのは、こうした完成されたイメージではなく、そのAIモデルデータだ。

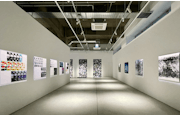

展覧会は、AIモデルが学習に使った約17万枚の画像データからセレクトされた約1万枚の画像展示から始まる。その意図について真鍋は、「実際にどのようなデータを学習したかをご覧いただければ、最終的に生成された画像との結びつきが理解しやすくなる」と話している。

展示室の奥のスペースでは、2組の画像が展示されている。ひとつは、AIモデルで生成された約10万枚の画像のなかから、真鍋が選んだ5枚の画像展示。もうひとつは、それぞれの画像を生成するプロセスを示したものだ。

これらの展示について、ギャラリーディレクターの額賀古太郎は次のように語っている。「真鍋さんが10万枚のなかから5点を選んだというのがポイントだ。何が美しいか、何が人間として美術としての感性を揺さぶるかを考えることが重要である。AIに対して人間の力がどこまで介入するのか、それによって新しい価値が生まれるというのが、この展示で示されているのだと思う」。

次のセクションでは、学習の様子や生成の過程、モデルの構造などを可視化した映像が展示。ギャラリー正面の巨大なスクリーンに映っているのは、リアルタイムで画像を生成している様子だ。

画像を生成するためには50ステップが必要であり、1ステップに約1秒がかかり、1枚の画像が完成するには約1分がかかるという。この映像は、ノイズのような状態から始まり、徐々に画像が生成されるプロセスを示している。画像が完成されると、すぐ消えてしまい、次の新しい画像がまた現れてくるという循環が繰り返される。

展覧会の冒頭部の隣にある小さな展示室では、本展の販売作品でAIモデル《Beyond Perception Model》(2024)が“出現”。展示されているキューブ状の画像再生用パソコンおよびモニターは、そのモデルがインストールされた付属品となる。同作を購入した人は、このパソコンとモニターを通じ、リアルタイムで画像を生成し鑑賞することができる。合計5エディションで、1点あたり550万(税別)で販売されている。

また、同作を購入した人は、このAIモデルを使って新しい画像を生成してオンラインで公開したり、プリントして販売することのできるライセンスが取得できる。それを使って別の作品をつくったり、自身の作品や許諾を得た作品で追加学習をしてモデル自体を更新したりすることも可能なライセンス形態だという。

これについて額賀は、「AI生成というかたちで新しいものが生み出されるいっぽうで、その曖昧さが何が創造的な行為なのか、何がクリエイティブなのかという問いを生んでいると思う」と語る。

また、真鍋はこう付け加えている。「いまでは、入力を変えることでいくらでも生成が可能だ。モデル自体をつくるのは簡単ではないが、もし誰でもモデルをつくれるようになったら、その価値観も変わってくるかもしれない。このような価値観の変化を、今回の取り組みで改めて問いかけている」。

AIの可能性を探るだけでなく、生成された画像の価値や創造的行為の意味を問いかける今回の展覧会。AIによる生成と人間の創造性との融合が新しい価値を生み出す未来に向けて、創造の本質とその価値について考えを巡らしたい。

*一部内容を修正しました(7月3日)