植物の品種改良が映し出す、人間の身体観

——まず、近年の制作のテーマについて聞かせていただけますか?

この数年は「植物と人間の関係」をモチーフに、映像や音響、香り、立体などの要素を複合的に組み合わせたインスタレーションを制作しています。なかでも、近年とくにフォーカスを当てているのは、植物の生殖についてです。今回の資生堂ギャラリーの展覧会にも関連する、イチジクをモチーフとした「Mutant Variations」という昨年から始めた新しいシリーズにおいても、このテーマを扱っています。

——「植物の生殖」ですか。

はい。このテーマを扱い始めたきっかけは、人間の愛や性というものが、植物のそれとどのように異なるのかという素朴な関心でした。リサーチのなかで、植物の奔放とも言える性のあり方や、人間の想像力との交流が見えたいっぽうで、産業的に高度に発達した技術による、品種改良に興味を惹かれました。人間の経済性のために植物の生殖をコントロールして、その身体性やセクシャリティを改変することがどういうことなのか、ということに関心が移っていったんです。

——品種改良を、人間による植物の性のコントロールという視点から見るということですね。

そうですね。とくに、「Mutant Variations」でモチーフにしているイチジクの生殖プロセスは特殊なんです。イチジクは果実のような花嚢(かのう)内部に花を咲かせるという変わった植物なのですが、その生殖は、実の末端部分にある穴からイチジクコバチという昆虫が中に入り、受粉を媒介することで行われます。ところが、イチジクコバチは中東などでしか生きられないため、本来ならば日本でイチジクの実は成熟しないんですね。

にもかかわらず、品種改良によって、イチジクコバチが仲介しなくても実が大きくなる単為結果(たんいけっか)のイチジクが誕生し、日本でも育てられています。イチジクは、旧訳聖書のアダムとイブの神話や、アフリカの民族神話などにも登場する象徴的な植物ですが、そんな植物の本来のセクシャリティが奪われているということが、とても気になりました。

——そこから、昨年制作された《Mutant Variations Ⅰ》では、イチジクの受粉時における生体データを抽出し、音に変換して観客に体験させたそうですね。

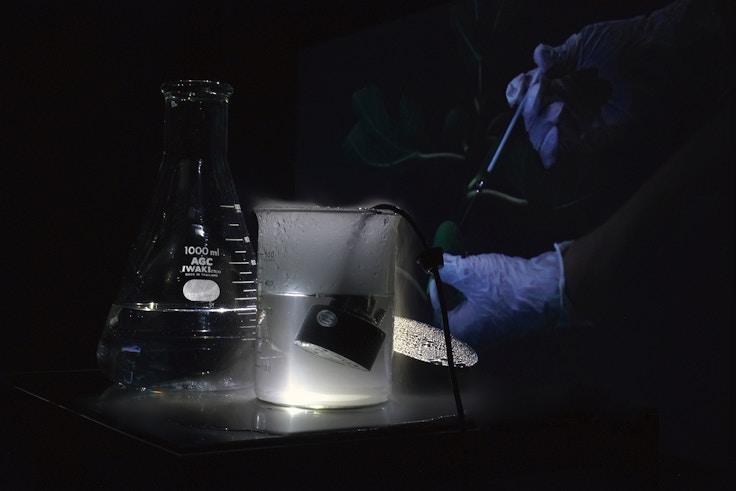

動植物の身体には微量な電気が流れているのですが、イチジクの受粉による微弱な電位変動を「性的な震え」ととらえ、擬似的な声として聞かせました。また、その人工授粉の様子を映した映像や、動物の組織を持ったミュータントのようなイチジクの彫刻作品もあわせて展示し、空気中には自分で試行錯誤してイチジクの香料を漂わせました。

この空間全体で目指したのは、観客と植物の境界線が曖昧になるような状態です。一般的に植物は動かないものだと思われているけど、じつはその生体内には一種の震えのようなものがある。それを人間が、いかに感覚的に感受できるかを考えたいと思いました。

というのも、人間の植物に対する向き合いかたは、結局、人間の人間に対する向き合い方につながるものだと思うからです。人が、自分の都合の良いように植物をコントロールしたり選定したりすること、その背後にある生命や性に対する価値観は、いずれは人間自身に跳ね返ってくるものではないかと。そうした予感を持っています。

——品種改良によって本来の身体を奪われたイチジクの姿を、佐藤さんは「私たちの未来の似姿」とも言われています。こうした植物への介入は、佐藤さんにとって批判の対象なのでしょうか? それとも、また別の姿勢で向き合っているのですか?

そこに関しては、このところずっとアンビヴァレントな気持ちを抱いています。植物の品種改良や選定をすべて否定してしまうと、農業や園芸、庭なども成り立たなくなってしまう。植物の身体に人間が自在に介入することに対して疑問を感じつつ、ある種の庭を心から美しいと思ってしまう自分もいます。その矛盾した感情が、かえって植物や栽培作物というモチーフが気になってしまう理由にもなっているのかなと。

いっぽうで、僕はバイオテクノロジーの専門家ではないですが、技術がより発達していくなかで、人間が人間自身の「有益」な個体を設定して、実際に改変することは起きうることだと思っています。現に優生思想のようなものがあり、日本でもほんの20年ほど前までは優生保護法(編集部註:1996年に廃止)があった。こうした発想は法律的には克服したとしても、なかなか人から消えないのではないか。そんななかで、人間の植物への接し方を見ることで、人間の人間への向かい方についても見えるものがあるのではないか、と感じています。

異なる存在をつなぐ媒介としての音や香り

——ところで、そうしたテーマに迫るうえで、音や香りという手段を使われているのが佐藤さんのユニークな点ですね。

イメージとして伝えるのであれば、彫刻や映像だけで良いのですが、そうはしたくないという思いがあります。音や香り、目に見えない振動や粒子のようなもので、視覚だけではたどり着けないものを扱いたい。もともと自分にとっての「つくる」経験が、絵ではなく音楽から始まっているので、視覚に限定する発想がないのかもしれません。

——音楽に対する関心が先なんですね。そこからどのように美術に?

子供の頃から西洋音楽を習っていましたが、高校時代にダムタイプを通して電子音楽と映像の組み合わせへの関心が芽生えました。高校と浪人時代が2000年代後半なのですが、当時、東京都現代美術館で池田亮司さんの個展が開かれたりしていて、音をマテリアルとしてとらえることや空間化することに魅力を感じました。東京藝術大学入学後も、最初はフィールドレコーディングをして、それを音響作品やインスタレーションにしていました。

——植物のテーマなど、現在の制作につながる転換点はどこにありますか?

大きく変わったのは、2012年から14年に制作した《Yakusotori》という作品だと思います。これは、日本各地の祭礼や芸能で録音してきた音の流れるスピーカーを、現地で採ってきた草木灰や香りのする木などと一緒に瓶に収めた作品です。気密性の高い瓶なので通常の状態では音は出ていませんが、蓋を開けると、ある土地の音が聞こえ、複数を開けると複数の土地の音が一堂に会する。加えて、植物の香りや、それからつくったお茶の要素を複合的に見せました。薬学の調合のように、土地の音や香りを混ぜるイメージです。

——この作品はどのような経緯で生まれたのでしょうか?

さきほど音のマテリアリズムに関心があったと言いましたが、そのような考え方にのめり込みすぎたせいで、何もできなかった時期があったんです(笑)。完全なスランプでしたが、この経験を通して自分は音の純粋性にあまり興味がないと気がつきました。

いっぽうで、同じころに民俗学への関心から、東北や北陸、関西の古い祭礼や芸能を見て回っていました。こうした場では、ある音の響きが物理的な次元を超えた意味を担う場面がありますよね。現実の場所に想像的な世界を出現させたり、参加者に共有させたりする音。《Yakusotori》は、そうした音に対する興味から生まれた作品でした。

——本来はコミュニケーションできない存在同士を象徴的につなぐツールとして音を使うというのは、のちの「Mutant Variations」にもつながっていますね。

そうですね。また、祭礼や儀式ではお香も重要な役割を果たしますよね。植物であれ人間であれ、ある存在は現実にはその輪郭から逃れられないわけですが、音や匂いはときにその輪郭をぼやかしてしまう瞬間があると思います。そして空間を、ひとつの大きな身体のように感じさせる機能があるのかなと考えています。

——2016年の《ghost and the flesh》は、テラリウムで鈴虫を飼い、その鳴き声をリアルタイムで加工して、ご自身が文学作品を朗読した声と融合させる作品です。

この作品では、鈴虫と人間の音響上のキメラをつくろうとしました。様々なものが境界線上で曖昧になる感覚は、自分の多くの作品に共通していると思います。例えば2015年の《Pavilion(fluid animals)》は、半透明のビニールの膜で覆われた温室状のインスタレーションです。温室の内部には、観葉植物が光源とともに置かれているのですが、周囲を観客が動くと、膜の上で植物の影が様々に変化して、実体と幻影が曖昧になるような作品をつくりたいと考えました。この作品の発展形は、今回の個展でも展示します。

境界線の曖昧化は、一種の変身願望ともつながっています。文学では泉鏡花が好きな作家なのですが、彼の作品には変容や中間性といったテーマがあると思います。例えば鏡花の作品には、よく「逢魔時」、つまり昼と夜の狭間にある黄昏時が登場します。そのなかで、主人公が人間とは異なる存在に出会ったり、自分を異形のもののように感じたりする。

——いわゆる「トワイライトゾーン」ですね。

自分の輪郭が失われ、まったく違うものになる予感に満ちたこうしたシーンは、いつも自分にとって真に迫ってくるものです。他者と自己を明確に分け、自分の属性を限定していきたい欲望もあるいっぽうで、様々な文化圏に変身譚があるように、自分とそれ以外のものの境界がわからなくなることへの関心は、どんな人間にもあるものではないでしょうか。それは、自分は作品を通じてすくい上げたい感覚でもあります。

——「生体情報を抽出して……」といった解説だけを聞くと、佐藤さんをバイオ・アートの文脈につなげてとらえる人もいるのでは、と思います。しかしお話を聞いていると、作品の中心には、むしろ民俗学や、自己と他者の境界など古典的な問いがありますよね。ご自身のなかで、作品におけるテクノロジーの位置付けとはどのようなものでしょうか?

まず僕は、自分をバイオ・アートの人間だとは思っていません。人間と栽培植物の関係には関心があるのですが、品種改良や遺伝子工学の技術そのものを扱っているわけではないからです。そもそも技術のデモンストレーションは、アーティストの仕事ではないと思いますし、これはおそらくバイオ・アートの作家もそうではないでしょうか。僕自身はむしろそうした技術を生み出していく人間の欲望と、現実との間で起こる矛盾や衝突のほうに関心があるように思います。

感覚の次元を通した他者への理解

——今回の「shiseido art egg」の個展ですが、どのような内容になるのか、決まっているプランを聞かせてください。

大枠は、過去のいくつかの作品をあらためてブラッシュアップした内容になると思います。イチジクのパートは、冒頭にお話しした《Mutant Variations Ⅰ》の続編になりますが、香料は資生堂の研究員に協力してもらってつくったり、イチジクの彫刻の改良バージョンをつくっていたりと、中身はだいぶ変わる予定です。映像や音響に関しても、以前のヴァージョンはわりと具体的なリサーチに基づいたものだったのですが、今回はよりイマジナリーな内容にしようと考えています。

それと、さきほど触れた《Pavilion(fluid animals)》の発展形も展示します。これも音や光を発生させる作品ですが、一つひとつの作品が独立してあるというより、音や香りも含めて空間全体にあるムードをつくりたいと思います。

——今回の「shiseido art egg」での選考資料では、作品制作について、「二元論的な対立や境界線を自在に横断することのできる多形的・流動的な生の実践」とも書かれています。こうした境界を問う実践が重要になる背景として、佐藤さんは現代をどうとらえているのでしょうか?

自分が生きている時代を俯瞰して語ることは難しいですが、自由や寛容を重んじる動きがあるいっぽう、自分と自分以外を明確に分ける不寛容さや、マイノリティに対する攻撃的な言説は目に見えて増えているように感じます。

もちろん、作品の体験によって人の感性がすぐに変わるわけではありません。しかし、植物の震えをセンシティブに感知できないかと考える背景には、自分と違う身体を持つ存在に対する想像力を得たい、ということがある。また、ここには言葉による説明とは違う、感覚的な次元の理解というものがあると思います。

今回の展覧会タイトルは「Crepuscular Gardens」(半開花の庭)としたのですが、これは昼でも夜でもない薄暮の時間に花が半分開いた状態になる、という意味です。作品を見る過程で、来てくださるかたの境界の感覚や、認識の幅が少しずつ柔軟に、流動的になるような場をつくれたらと考えています。

——今回の個展は、在学中の佐藤さんにとって大きなチャンスだと思いますが、最後に今後、挑戦したいことなどがあれば聞かせてください。

具体的にはまだ何もありませんが、東アジアや東南アジアなど、アジアのほかの国の表現の現場に興味がありますす。以前、森美術館と国立新美術館で開催された「サンシャワー:東南アジアの現代美術展 1980年代から現在まで」展で、シンガポールの作家、ホー・ツーニェンの《2匹または3匹のトラ》を見ました。マレー半島における人間とマレー虎の関わりや歴史を描いた映像作品で、とても素晴らしかったし、自分の関心とも近いものも感じました。

美術でも音楽でも、日本ではこれまで主に西洋からの影響が強かったわけですが、自然との関係性や二元論を問う価値観も含めて、自分の関心は、むしろアジアの社会の基層となっているものに、より親和性が高い気がしています。アジアの表現が、歴史的にどのような変遷をしてきたのか。そうしたことは、今後、自分の表現ともつなげながら考えていきたいと思っています。