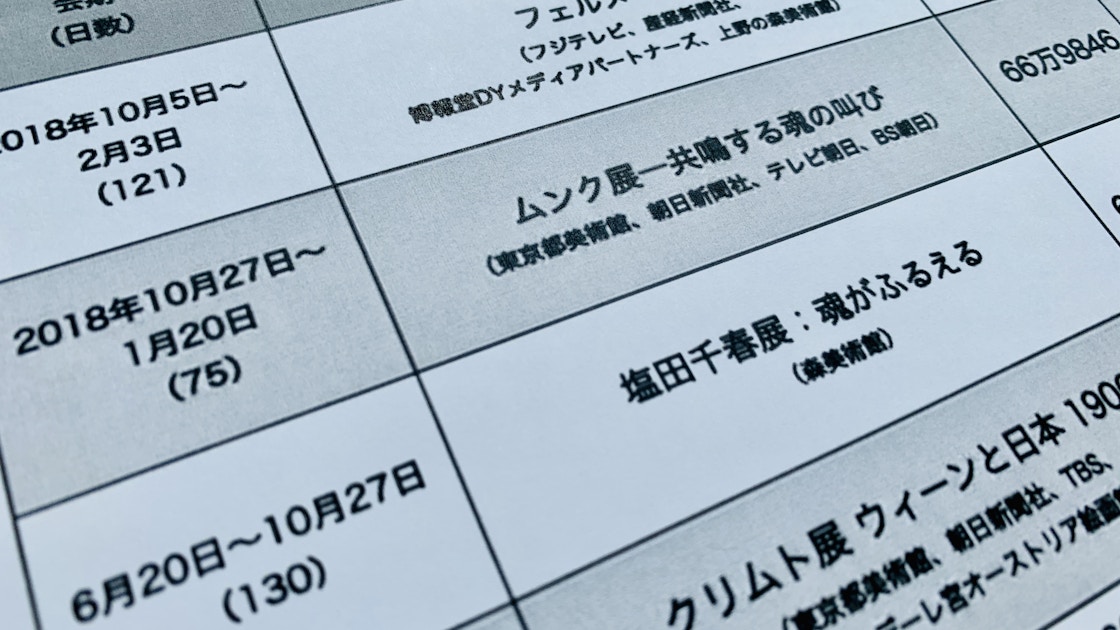

新型コロナウイルスによって数ヶ月もの長い臨時休館を強いられてきた美術館が、6月に入り次々と再開した。多くの美術ファンにとって喜ばしいニュースだが、美術館は事前予約制など、これまでにない対応を迫られている。このコロナ禍を機に美術館のあり方を見直すべきだという声は、美術関係者からも聞かれる。そんななか、メディア共催展(マスコミが主催に入る展覧会)をはじめとする美術館展覧会の隠れた部分を顕にした書籍『美術展の不都合な真実』(新潮新書)が刊行された。

*

──古賀さんは現在日本大学芸術学部教授ですが、かつては展覧会を主催する側にいらっしゃったということですね。

九州大学卒業後、1年間の大学院在籍を経て、国際交流基金に就職しました。私は映画が専門なので、日本映画を海外に広める仕事ができるかなと。でも結局は海外で展覧会を行うためのコーディネーターのような仕事がメインでしたね。「ユーロパリア・ジャパン」(ベルギー、1989)や「ジャパン・フェスティバル」(イギリス、1991)などに携わり、その後朝日新聞社に転職しました。朝日新聞社では展覧会事業が中心の文化事業部で、主に海外美術館から作品を借りて展覧会を企画する担当でした。その後に朝日新聞の文化部の美術担当記者も1年半ほど担当し、2009年から現職です。ですから、合計20年ほどは展覧会の現場にいたことになりますね。

──そのご経験がある古賀さんが、いまなぜこのような本を書こうと思ったのでしょうか?