「展覧会」を疑え。フィリップ・パレーノと島袋道浩が語るアートのありかた

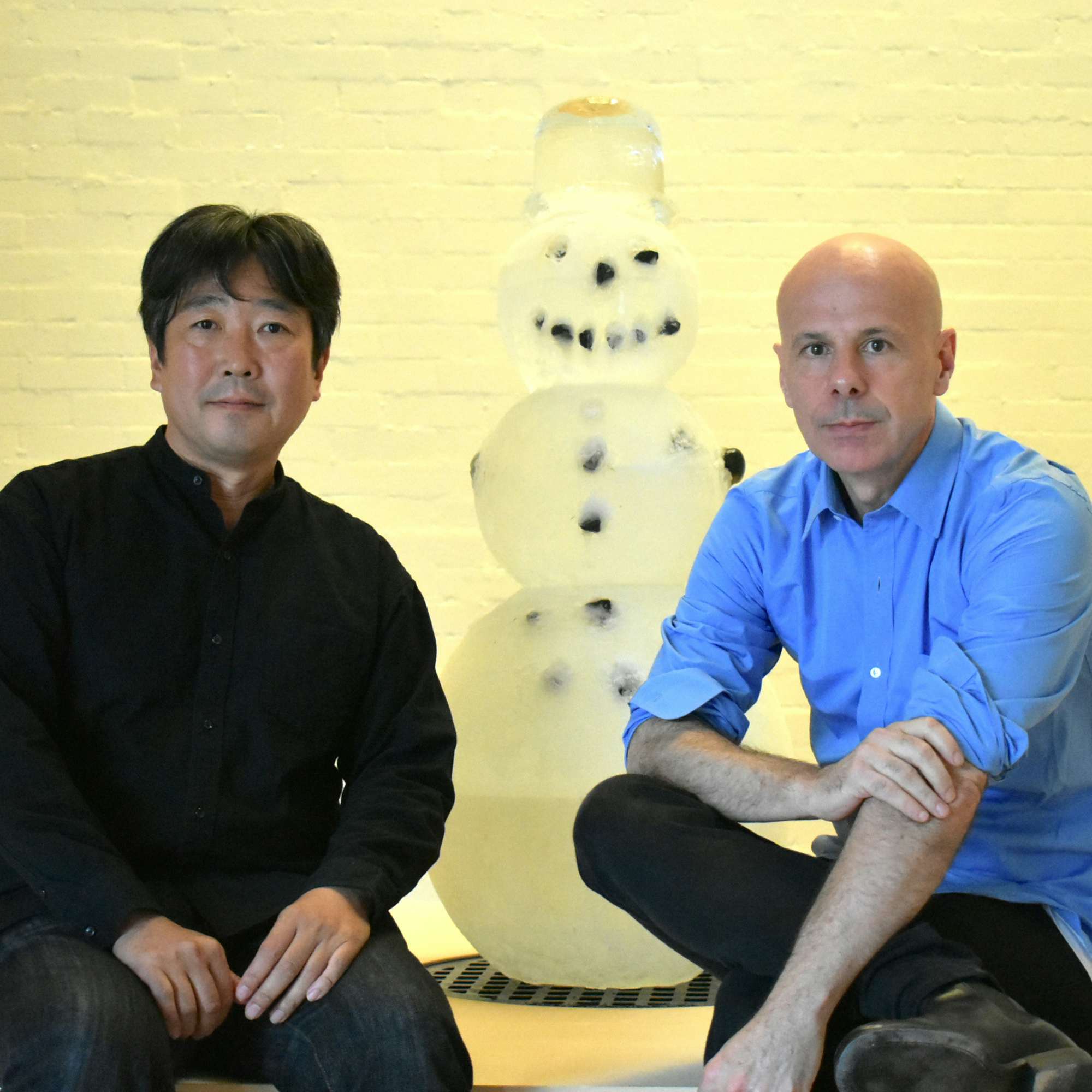

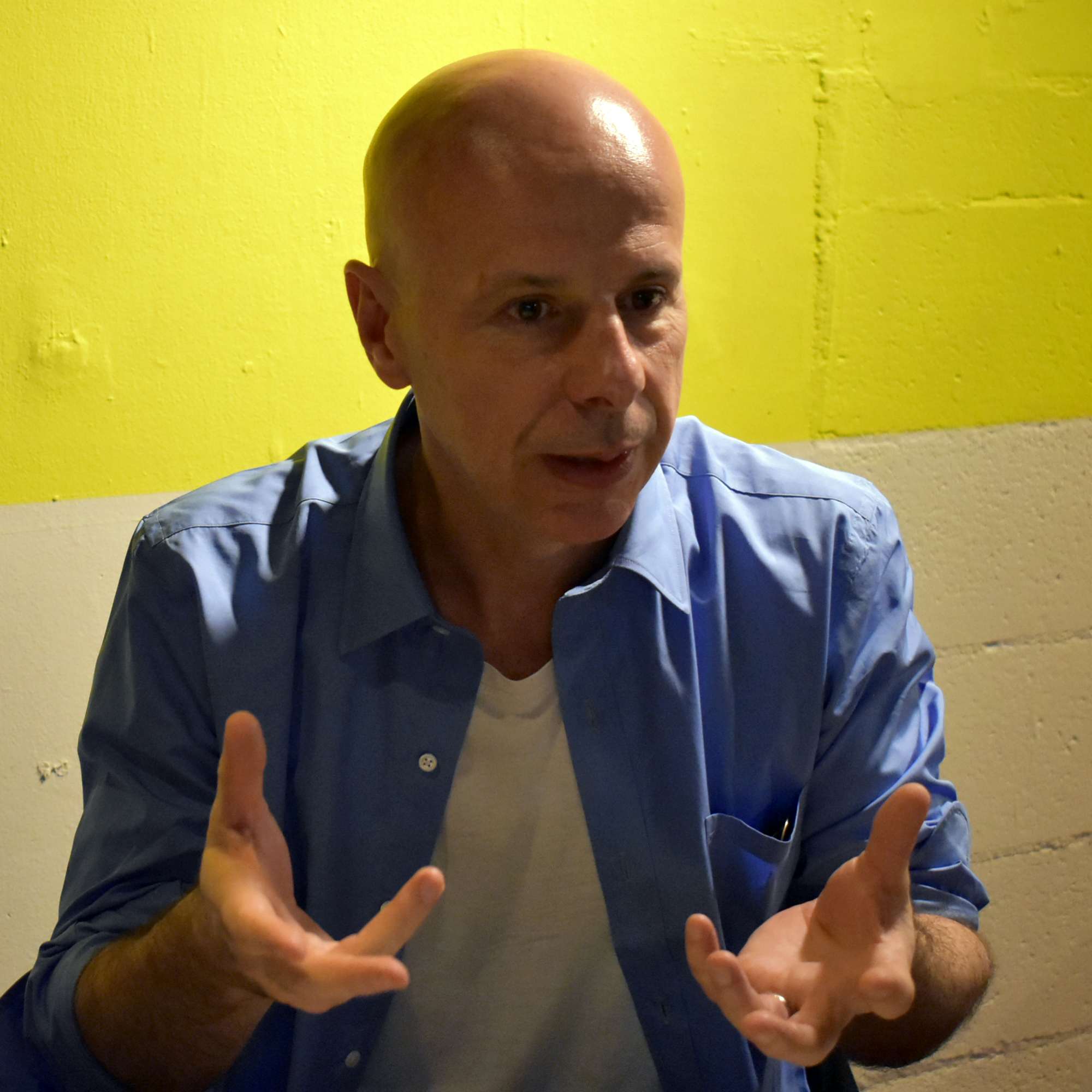

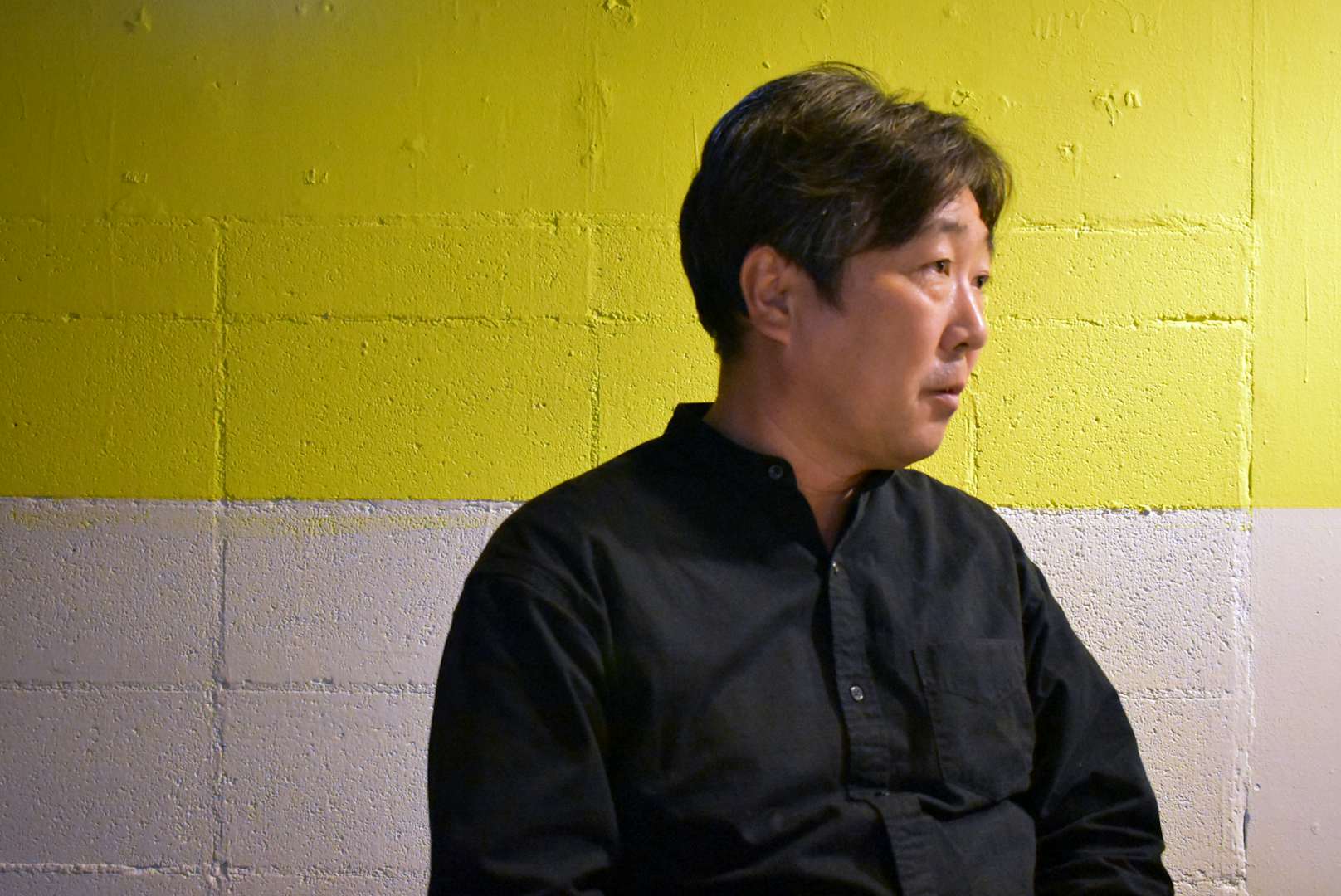

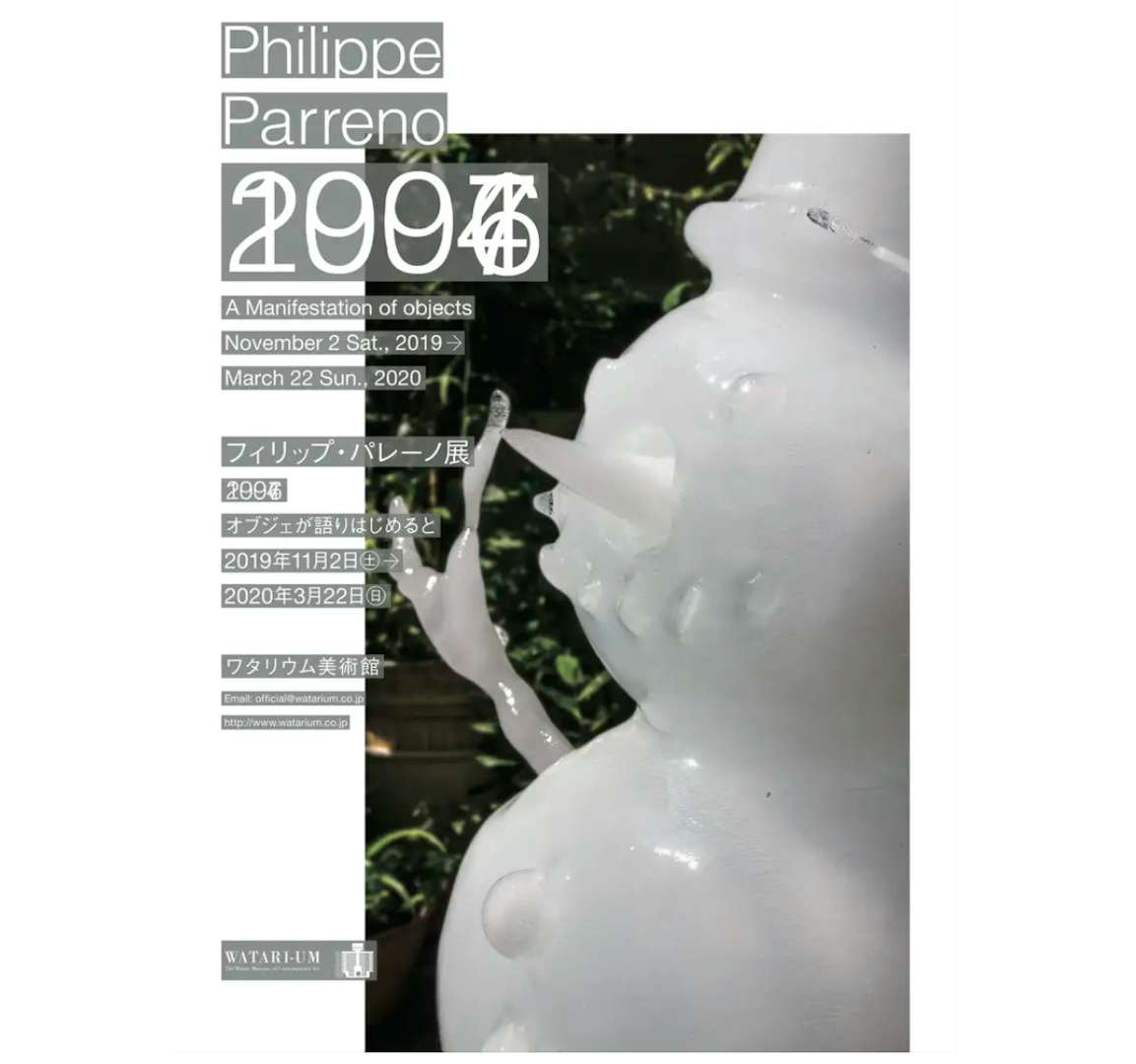

東京・神宮前のワタリウム美術館で、フランスを代表するアーティストであるフィリップ・パレーノの日本における美術館初個展「オブジェが語りはじめると」が開催されている。1994年から2006年にかけて制作された作品(オブジェ)が再構成されて並ぶ本展を通じ、パレーノは何を見せるのか? 来日したパレーノが親交のあるアーティスト・島袋道浩とともに「展覧会」や「アート」のありかたについて語り合った。(通訳=田村かのこ, Art Translators Collective)

フランスを代表するアーティスト、フィリップ・パレーノによる日本における美術館初個展「オブジェが語りはじめると」が、東京・神宮前のワタリウム美術館で開催されている。「オブジェが語りはじめると」と題された本展では、1994年から2006年にかけて制作した作品(オブジェ)が再構成されて展示。各作品が互いに影響を与え合い、つながる空間が創出された。本展開催に際し、かねてから親交のあったアーティスト・島袋道浩とパレーノが対談。「展覧会」というフォーマットや、パレーノの作品について語り合った。

*

アーティストは「grammar(グラマー)」でつながる

島袋道浩 フィリップとは20年くらい前、僕がヨーロッパで作品を発表し始めた頃に出会ったんだよね。その頃から彼はフランスでとてもリスペクトされているアーティストのひとりだった。当時は他のアーティストたちも集まって、よく一緒にご飯を食べたりしていたよね。僕にとっては同じ日本人のアーティストよりも親近感を抱く、ちょっとお兄さんのような存在。

フィリップ・パレーノ 「親近感を抱く」と言ってくれたのは嬉しいね。私自身、島袋の作品を見てつながりを感じていたし、作品を通じてのつながりというのは、ときに国などのつながりよりも強いものだと思うよ。

例えば、タイのリクリット・ティラヴァーニャやイギリスのリアム・ギリック、スコットランドのダグラス・ゴードンなど、彼らの作品を通じて友情を感じることがある。そういった友情は、美学的な共通意識から生まれてくるもの。これは「grammar(グラマー)」とも言えると思う。視覚的なものを超えて、お互いを理解する「grammar」を共有しあっている感覚がある。

物理的に近い距離にいるピエール・ユイグやドミニク・ゴンザレス=フォステルなどは友人としても近いけど、それはバケーションを一緒に過ごすという近さではなく、同じフィールドのなかで、ひとつの織物をそれぞれの作品を通じて編んでいるような近さだと思う。

島袋 興味深いのは、その共通の「grammar」が誰に習ったわけでもなく、ある時期に世界同時多発的に出てきたことだよね。

パレーノ それはおそらく、私たちがアーティストとしてつながるときは、いわゆるコミュニケーションではなく、何か別の共通理解、視点やヴィジョンを共有することでつながっているからだと思う。

島袋 不思議な感覚だし、それがアートの素晴らしいところだよね。フィリップはいまや世界でもっとも注目されるアーティストのひとりだけど、その美術館での個展がいままで日本で行われなかったことが不思議で、それは日本のアートの状況を語っているとも思う。今回、この個展を行うにあたって「日本での開催」ということを意識した?

パレーノ 日本で、ということはとくに意識しなかったかな。地理的な文脈にはあまり興味はなく、気にすることは天候くらい。

ただ、作品を展示するスペース、空間はいつも気にかけていて、空間に呼応するように作品を見せたいとは思っているんだ。建物がどこにあり、どんな建築で、どんな空間があるのか。その中を歩いているとき、その空間がどんなふうに観客に語りかけるのか。空間に作品を置いたとき、空間と作品がどのように対話するのか。こうしたことを考えながら展示はつくるので、空間自体にはとても気をつけて考えた。

島袋 そう言うと思っていたけど、一応聞いてみた(笑)。このワタリウム美術館の建物についてはどう思った?

パレーノ いままで展示してきた空間は、どれもそれぞれの個性を持っていた。良し悪しの問題ではなくてその個性をつかむことが大事なんだ。建築は詩的なものなので、それを見せたい。例えば太陽が動いていくと作品は変化するよね。人々が普段気にかけていないそういうことに私は目を向けている。良い空間と悪い空間があるのではなく、空間は様々だということ。

「展覧会(exhibition)」を疑う

島袋 今回の展示は、この年表記が重なったタイトルにも反映されているように、古い作品から最近の作品まで、違うときにつくられた複数の作品で構成されているよね。

パレーノ 今回の展覧会に出品した作品は、この20年でほかの展覧会でもコンスタントに見せていた作品たちだけど、一つひとつは不完全なものなんだよね。そのことを説明するために、私は「準客体」という言葉を使うんだ。

つまり、作品そのものは準客体=不完全な状態であり、それだけでは存在意義がなかったり、用途がわからないものとして存在している。私がプレイヤーとして展覧会のなかに作品を配置して、空間として仕上げていくことで、作品として機能する。だから私は、ひとつの空間を前にして展覧会を考えるとき、まずは空間を見て、手のひらの上で作品を転がすようにして、どうすれば空間全体が機能するかを考える。

ワタリウム美術館では階と階の間に色々な視点が存在していて、上から見下ろすときと下から見上げるときに起こる視点の分断など、様々な要素があるよね。そういったことを考えながら、それぞれの作品の配置を考えていくことで完成していくんだ。

島袋 それについて僕が思い出すのは、ハラルド・ゼーマンが言った「展覧会というのは空間の詩である」という言葉。アーティストはいろんなオブジェクトとか作品を使って、そこの空気をつくっている。ひとつの場をつくっている。

パレーノ その通りだね。数ヶ月前、ニューヨーク近代美術館のプロジェクトに携わっていたんだけど、そのときも「展覧会」という言葉について疑っていかなければならないと思ったんだ。

つまり「展覧会」の定義というのは、いろんなオブジェや映像などを時間と空間の中に配置して、それを連続の中である順序によって見せるということで、そこには必ず「始まり」と「終わり」がある。でも、その「始まり」と「終わり」は本当に必要なのか? もし「始まりと終わりが必ずある」という考え自体を取り払い、何か別の方法で作品を提示する方法を考えたとき、それは「展覧会(exhibition)」ではなく「顕現(manifestation)」になる。ひとつの提示や語りになると思うんだ。

「顕現(manifestation)」においては、必ず何かが起こらなければならないということではなく、何かが起こることもあり得るし、何も起こらないこともあり得る。

例えば「かたちが出現する」ためには、「かたちが出現する」だけではかたちが出現したことにはならなくて、観客の目が「かたちが出現する瞬間」をとらえることで、初めて「かたちが出現する」ということになる。そうしたときに、何かが起きることが本当に必要なのか? もしかしたら何も起こらなくても、その「出現」は可能なのかもしれない。そうしたことを考えたととき、「展覧会」という言葉そのものもとらえ直し、「manifestation」するということに視点を移すことが、ひとつの手段としてあるんじゃないかなと思う。

島袋 僕も多分似たようなことを考えていると思う。僕なりの言い方でいうと、「森のような展覧会、場をつくりたい」。「森のような」というのはどういうことかというと、どこからでも自由に出入りができて、人によって見つけるものが違う。ある人はそこで蝶が飛ぶのを見ていたり、ある人は蛇を見つけたり、またある人は枯れ葉を踏む音を聞きながらただ歩いていたり、そういう自由で開かれた空間、そういう状況をつくれないかなというのは僕が思うこと。多分それはいまフィリップが言ったことと似てるのかもしれないね。

フィリップ 展覧会をそのくらい自由に保つというのは、アーティストとしてもとても勇気が要ることだと思う。自分の展覧会であっても、観客をコントロールしたり、力を行使することをいかに手放せるか。でもいまの時代、それができるのはアートくらいなんじゃないかな。いろんな次元で、いろんな側面においてそういったことがやりにくくなっている。権威を手放せることが、アートにおける最後の砦のひとつなんじゃないかと思うんだ。

例えば本を考えるとわかりやすいけど、本を読んでいるときは好きなタイミングで読書をやめることができるよね。でもその本を読んでいないときでさえ、その本の途中にいるときはどこかでその本のことを考えていたり、ずっとその本の世界にいるような感覚があると思う。「いつでも戻れる」と。

アートと作品そのものもそういうふうにあるべきだと思うし、同時にその観客の鑑賞体験もそうあるべきだと思ってるよ。鑑賞者も作家と共犯者というか、鑑賞者があっての作家だし、そういう体験がアートでも重要なんじゃないかな。

島袋 本の話が出たけど、フィリップの展覧会を見るときの感覚っていうのは、いきなり本の真ん中から始まってるみたいな感じだよね。最初から始まらないから、戸惑う人もいるんだけど、考え方を変えると、前にも後ろにも読んでいける自由がある。

パレーノ その通りだね。鑑賞者も自由に空間を浮遊し、好きなものを見つけ自分の物語をつくってほしい。付け加えると、私たちは「見ることができる状態」に慣れすぎている。何かを見逃していても誰かが教えてくれることもある。「僕はあれを見たよ」「僕は見逃したな」とか。同じタイミングでみんなが同じものを見なくたっていいんだ。

映画館に行くと、照明が消えて一斉に映画を見始めて、みんなが同じスピードで脚本に従って、同じところで笑ったり泣いたりするのはむしろ変なことじゃない? 見逃してみるのもまた一興。別の何かが現れてくるかもしれないよね。

島袋 フィリップの展覧会を見てもうひとつ感じることは、「意味のわからない外国語を聞いているような感じがするけれど、ここには何かルールがあるんだろうな」ということ。

例えば僕はフランス語がほとんどわからないんだけど、そこにはルールがあって、そのルールに則った美しい音だってことはキャッチできる。フィリップの作品を見たとき、僕は理解できない外国語や音楽を聞くような感じで楽しむことができるんだけど、それでいいのかどうか(笑)。ルールや裏側のコンセプトを理解するべきものなのか、あるいは感覚的に体とか耳で楽しめているだけでいいのかどうか。

パレーノ 私が島袋の作品を見るときも同じように感じているので、まったくそれで大丈夫だと思う。私も島袋の作品を「自分に語りかけている、自分のためにつくられている」とさえ感じるときもあるし。ただそれは、例えば作品の言語を理解しているとか、作品の裏を理解しているということではなくて、でも自分はこれがなんなのか「わかる」という感覚。

どこか特定の場所から見ようとするのではなく、自分の視点を浮遊させるような感覚でいると、それが何かをキャッチできるときがある。キャッチすると、たとえ言語的に理解できなくても意味がわかったりとか、たとえそのゲームのルールがわからなくてもその作品がなんなのか「わかる」。

それは、感覚をオープンにしていかに自分をさらけ出せるかということ。例えば建築物の中にいても空気の流れはあって、それが作品にどういう影響を与えているかということは、自分を開いた状態でいると何か語りかけてくるものがあるんだ。

「ビジュアルアート(visual art)」という言い方もややこしいところで、例えば映画のことを考えても、ビジュアルアート自体が孕んでいる矛盾をどうしても乗り越えられていない部分がある。それはつまり、視覚的なものと言語との関係性における矛盾。自分の目で見たものと、聞いた言葉もしくは読んだりした言葉、どちらを信じるのか──その問いのなかでずっと行ったり来たりしているような感覚があって、その矛盾はつねに作品が孕んでいると思う。どちらがいいという話ではない。例えば島袋の作品についても、見る前に作品の内容を聞くことで、そのときすでに作品が見えているような感覚になったこともある。そのように作品が見えることもあるし、そうでないこともある。

島袋 フィリップはすごくコンセプチュアルなアーティストと思われているけれど、すごく感覚的なところがあるよね。音楽をつくるようにアートをつくっているような。

パレーノ そうそう、音楽とアートに違いはないと思っているからね。

作品は更新されていく

島袋 この展覧会は「オブジェが語りはじめると」というサブタイトルがついていて、会場であるワタリウムの周りの環境、天気や信号の音なんかにも反応して音を出したり光ったりしているというけれど、それはどういうこと? それぞれのオブジェ、作品に独立したセンサー、カメラみたいなものがついているの?

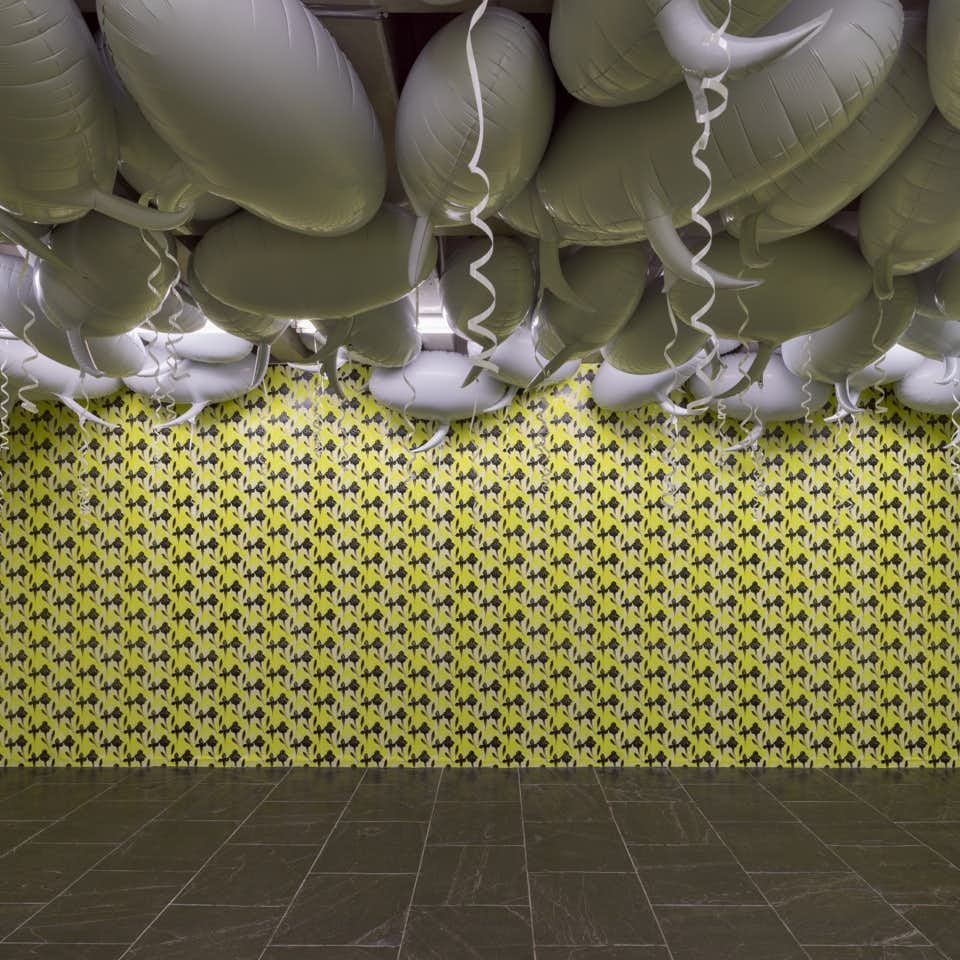

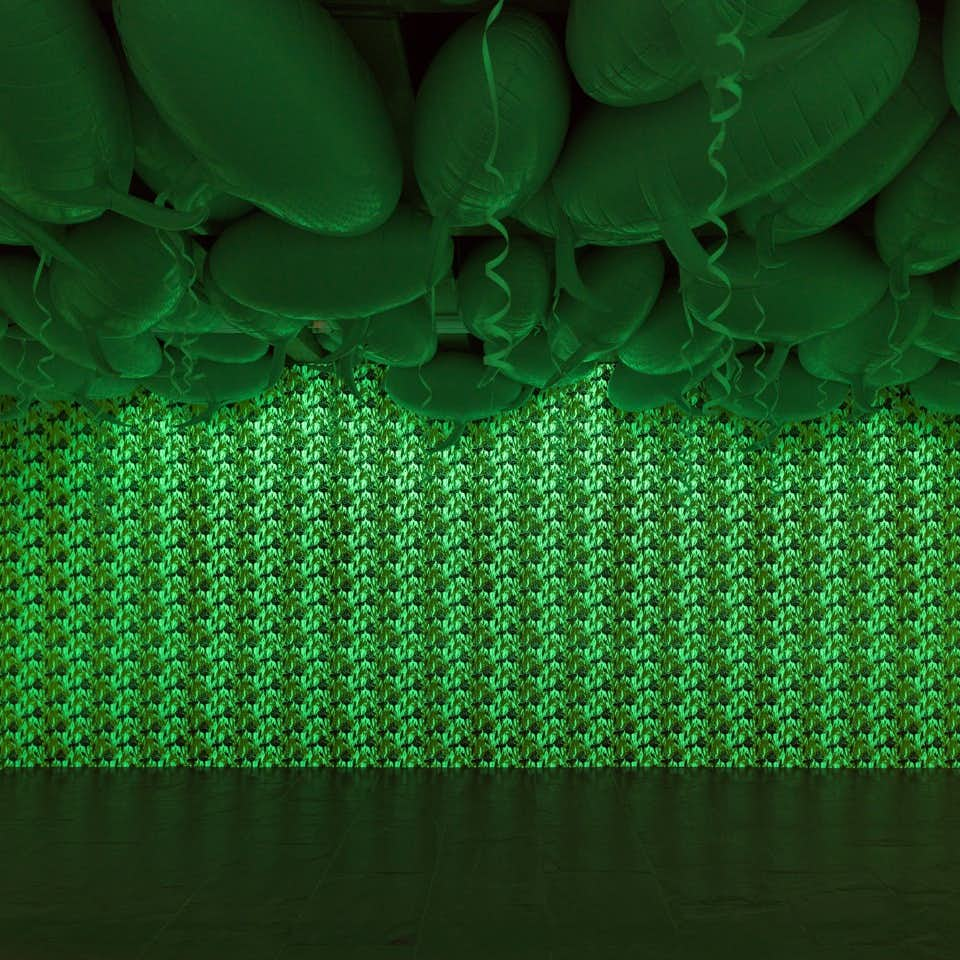

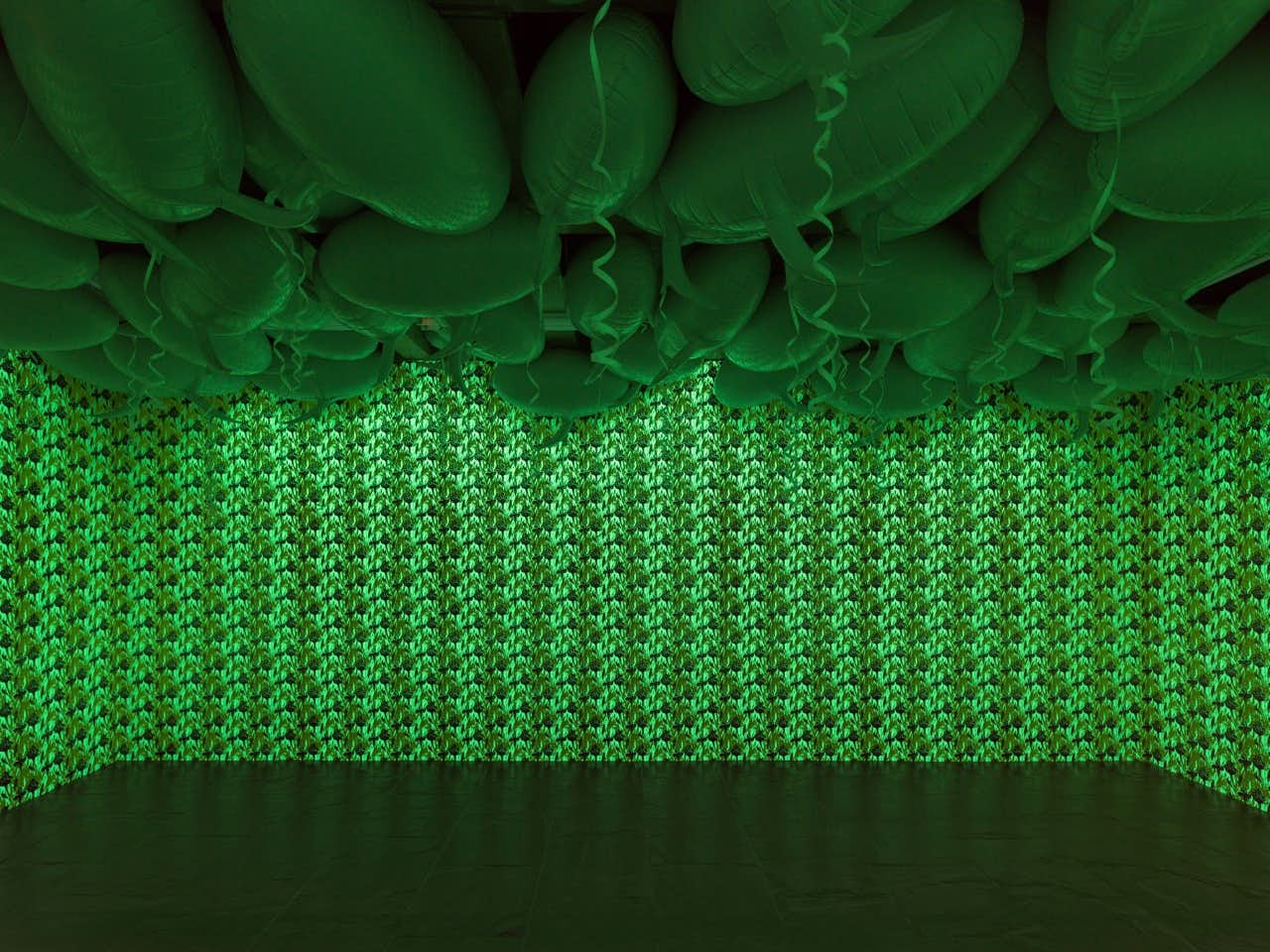

パレーノ そう、カメラとつながっている。いくつかのデータのレイヤーがあるのだけど、たとえば4階の壁紙の部屋はワタリウムのまわりの風の変化を感知しているんだ。2階の《しゃべる石》は気圧に反応して音を出しているし。

気圧に反応して石がしゃべること自体もおもしろいと思うけれど、石は別の《ハッピー・エンディング》という作品が点滅するのも見ていて、光に反応してしゃべり出したり、しゃべらなかったりもする。互いに応えあって同期しようとしているんだけど、気づかずに反応しそこねることもある。まるで生き物のように、いつも変化する状態にあって、繰り返しはないんだ。

島袋 昼と夕方、暗くなってから来ると全然印象が違う展覧会だよね。

パレーノ 表裏一体なんだよ。この展覧会は昼と夜とで明らかに見え方が変わるでしょ。近代社会は色々なものを箱の中に入れてきた。映画を見るための黒い箱。アートのための白い箱。でも、それだけではないはずで、私たちは、オルタナティブな箱をつくらなくちゃいけない。

島袋 今回の展覧会で、昔から知っている作品たちが子供が大きくなるように育っているのを見て、「懐かしい」「こんなに大きくなったんだ」みたいな印象がある。《吹き出し》も初期の作品だよね?

パレーノ この作品を作ったのはたしか15年か20年くらい前かな。もともとはデモの現場をイメージして、ある労働組合のデモのためにこれをつくって進呈したんだ。普通、デモだとひとつのスローガンを掲げるけど、この吹き出しには人々がそれぞれの考えを書き込むことができる。ひとの風景の中で、様々な意見が反映されたらいいと思ったんだ。

島袋 今回の出品作品のなかで一番古いと思う《しゃべる石》は、もともとはフィリップがゴダール風にテキストを読むというものだったけど、声が変わったよね?

パレーノ 最初のバージョンは、私自身から自動的に出てくる言葉をゴダールの真似をして語る、というものだった。今回はそれの新バージョンだね。私はどの作品でも、いろんなバージョンをつくったり、いろんな解釈を加えたりするんだけど、それは「作品が完成する」「作品が終わる」という感覚がないから。自分自身が時間とともに歩んでいるように、作品自体も時代とともに歩んでいる。それが更新されていくことは、私にとっては自然なことなんだ。

島袋 それがフィリップの特徴だし、僕もそういうものが好きなんだ。変わり続けるもの、動いているもの、変化していくものにすごく魅力を感じる。それは、まさに子供が育つようなものだからかもしれない。

パレーノ 作品が展示される場所の文脈や状態に対してつながっていることが重要なんだ。《しゃべる石》は95年のスイス・べルンのグループ展に出したのが最初で、当時は近所の学生たちに、美術館に来て絵画を模写するような感じで《しゃべる石》をスケッチするように頼んだ。その状況がすごく面白くて、石自体をビジュアル的にスケッチしようとする子もいれば、その石が喋っている内容をテキストでメモする子もいた。先ほど言った言語と視覚の矛盾がそこでも可視化されていて面白かったな。

でもそれを20年後にここでやるというのは文脈も違うし、場所も話す中身も違う。展示の方法も違っていて、展示室の中心の一番注目を集めるところに置いてあって、それが周囲の作品を結びつける役割を果たすという使い方をしている。なので石自体のあり方も全然違うんだ。

島袋 今回の個展のメインになった《リアリティー・パークの雪だるま》(1995 -2019)も最初に発表されたときは屋外で、今回は屋内。まったく状況が違うので、また違う意味を持つと思う。そして溶けてなくなってしまう。なくなってしまうけど、変化していくこと自体が美しい。

パレーノ 《リアリティーパークの雪だるま》は、1995年にヤン・フートが東京でキュレーションし、ワタリウムが企画した「水の波紋」展で出したのが最初だったね。

当時、青山のあたりを散歩していたら、お昼時にサラリーマンが会社の広場でみんなで一緒にランチを食べている様子を見て、それがすごくいいなと思ったことがきっかけ。氷の彫刻って大抵はすごく大きなお祝いの場だとか、宴会みたいな夕食の場に彩りとして置かれるものなんだけど、そういうなんでもない、誰も気に留めないサラリーマンたちの昼食風景を祝福してもいいんじゃないかと思って氷の雪だるまを置いたんだ。周りにはリラックスできるようにクッションなんかを置いてね。

今回、それが再現されるにあたって、状態も文脈も違うので、「溶ける」ということにもう少し着目した。溶けて落ちる水の音を増幅させ、よく聞こえるようになっていたり、氷の中に使われている石がより可視化されたり、その石の音が周りの作品に影響を与えていたり。こうした《リアリティー・パークの雪だるま》とか《しゃべる石》は私にとってモチーフなので、展覧会の文脈やその状況にあわせていろんな方法で見せていくというのは、いつものスタイルなんだ。

島袋 僕も「水の波紋」展で、フィリップの作品を見たのをよく覚えてるよ。まだ知り合う前だったけど。僕が見たとき、その雪だるまはすでに溶けていなくなっていて、氷の雪だるまがあったってことすらわからなかった。でもそこにはほかのエレメント──犬の置物とか風船とかクッションがあって、その状況は僕の言葉にしたらさっき話した一種の森みたいな、ひとつのオープンスペースとして成立していた。それはいまでも強く記憶に残ってる。

パレーノ 何かがそこに出現しているときというのは大切にしやすいけど、何かがなくなっている状態というのも大切にしていいと思うんだ。

いまそれで思い出したんだけど、私はアイスランド出身のハイム・フィッティンソンという80年代に活躍したアーティストのアシスタントとして働いていたことがあったんだ。彼はアイスランド政府からコミッション・ワークとして大規模なプロジェクトをやるように頼まれて、そこで考えたのが、アイスランド中の住民たちの秘密を集めて回るというものだった。アイスランドはとても小さい国なので、お互いが知り合いのような小さなコミュニティでうまくやっていくために、なるべく余計なことは言わずに、秘密は守って生きていくという暗黙のルールがある。なので、その人たちが心の中に抱えていた秘密を新聞や雑誌で大々的に募集した。

プロジェクトが始まってからしばらく経って、政府がフィッティンソンに結果を尋ねたんだけど、フィッティンソンはそのプロジェクト自体をうやむやに、プロジェクト自体がなかったのように振る舞った。なぜかというと、そうでもしないと集まった秘密を秘密のまま守れないから。その態度というのは、ひとつのポエティックな行為としても、ビジュアルアートとしても素晴らしいものだと思ったね。

アートは習えるか?

島袋 それはとても面白い。ところでフィリップは4〜5年、フランス・グルノーブルの美術学校に学生としていた経験があると思うんだど、何をどう学んだの? そもそもアートは習ったり、教えたりできるものなのか。その辺についても聞いてみたいのだけど。

パレーノ 美術学校に行ったのはよかったよ。同級生にはドミニク・ゴンザレス=フォステルやピエール・ジョセフとか、いまアーティストとして活躍している人もいて、彼らとの会話が重要だった。アーティストというのは、そういう会話を基礎として作品を生み出すものだということを学んだんだ。

ただその時代、アーティストは全然リスペクトされていなくて、マーケットもなく、バカにされるくらいだった。だから「仕事は何?」って聞かれたら、「小説家なんだ」って答えてたくらい。そうすればちょっとはリスペクトされたからね(笑)。

当時の自分はアーティストになるなんて全然考えてなくて、美大を卒業したらどこかのタイミングで仕事に就かなくちゃならないんだろうなと思ってたんだ。そういう意味では、いまこうしてアーティストとしてやれていることはラッキーだよね。

美術学校そのものは素晴らしい場所になり得ると思う。ヨーロッパだと美術学校に行くと仕事を見つけやすいということもあるし。ただ自分が教師になるかというとそれは別の話で、教師とアーティストは両立できないと思うよ。良いアーティストが良い教師になるとはかぎらないし、その逆も然り。だから私にとっては教職に就くことは想像できない。

島袋 僕も、アートは教えられないし、習うものでもないと思ってる。日本の古い芸事では「見て盗め」とよく言われるけど、その頃グルノーブルでは見て盗むことのできる先生たちがいたのではと想像するのだけど。ジャン=リュック・ヴィルムートとか。

パレーノ 先生たちはもちろんいい人たちだったけど、作品は共感するものではなかったかな。だから学生時代の私にとっての刺激は、さっき話したように同級生たちとの会話や、映画、あるいは映画についてのテキストなどが大きかった。同級生のアーティストたちとの会話も、ヴィジュアル・アートそのものについてではなく、アートの側面についての会話が大きかったと思う。

同世代のアーティストたちにはプロジェクト・ベースのアーティストが多く、まず発表の形式を考え、その次にそれを構成する作品を考えるようなやり方を追求していた。一般的には逆かもしれないけど、これがとても有意義なことだったんだ。あと、まだ会ったことはないけれど映画監督のジャン=リュック・ゴダールにもものすごく影響を受けたね。

島袋 最後の質問になってしまうけれど、今回、4階の展示室に展示されている壁紙は──一番新しい作品だと思うんだけど──菖蒲の花をモチーフにしてるよね? フィリップの処女作と言っていい、1988年の一番最初の作品も花をモチーフにしたものだったよね? 花で始まって、今回の展覧会も花で終わっている、それが僕にはとても印象的で面白いと思ったのだけど、フィリップにとっての「花」について話してもらえるかな?

パレーノ 最初の作品も同じ菖蒲の花を使ったんだ。グルノーブルの美術学校にいたときで、ちょうどソニーのHi8カメラが発売されたタイミングだった。それを学校が買ったので、そのカメラで遊んでたんだ。

被写界深度が浅くて、菖蒲にフォーカスを当てると背景がすごくボケて面白かった。つくった映像自体はなんてことないものだったけど、それをいくつかのテレビ局に持ち込んでみた。そのことも含めての作品だったから。そしたらひとつだけ放送してくれて、ニュースの天気予報の後に流されたんだ。ニュース番組のスポンサーがたまたま花を売る企業だったから、私の映像の上に番組名とその企業名が出された。映像自体には意味がないけど、それが提示された場によって意味が与えられる。その関係性がとてもおもしろかった。そうした興味はいまも続いているよ。

島袋 最初の作品からしてすでにフィリップっぽいよね。いまにつながっている。

パレーノ 壁紙の作品に話を戻すと、これは5年ぐらい前にマリリン・モンローについての映像作品を撮ったときに、ニューヨークのウォルドルフ=アストリアホテルのクローゼットの壁紙としてつくったものなんだけど、実際には使わなかった。ただ気に入っていたからずっと保管していて、それがいま作品として出現したという流れなんだ。「花」は自分のなかにずっとあるモチーフで、いろんなかたちで現れてきている。

島袋 日本では冷蔵庫の残り物で美味しいものをつくると偉いということになっているよ(笑)。

パレーノ 花に関して、ゴダールはこんな美しい言葉を残してる。「ドラクロワは壁を描き始めたけど花を描いて終わった」。マレーヴィッチは「抽象画家だったけれど牛を描いて終わった」。それでじつはいま、自分の家の猫を水彩画で描き始めているんだ(笑)。