アートとテクノロジーの領域で新しい価値創造に取り組む企業体「NEORT」。2024年6月にToshi(髙瀬俊明)、NIINOMI、中田宜明による新体制となってから、より活動の幅を広げている。今回は、NEORTが運営するデジタル・アート専門のギャラリー「NEORT++」内で、ToshiとNIINOMIのふたりに話を聞いた。ブロックチェーン、デジタル・アート、NFTとの関わりや今後の展望は? Adam byGMOがお送りする、スペシャル・インタビュー。(PR)

ブロックチェーン、NFTとの出会い

──おふたりがブロックチェーンやデジタル・アート、そしてNFTの世界へと入っていった経緯を教えてください。

Toshi 僕は2014年から知人と立ち上げたIT関連企業を経営していて、仕事の関係で16年頃にブロックチェーン技術を知ったのですが、システムによって個をエンパワーしようとするブロックチェーンの思想に衝撃を受けたんです。これほど社会にまっすぐメッセージを届けようとしている技術はほかにないと感動しました。その後、自分の心が動くことに素直に従おうと思い、新たにTARTを創業しました。TARTではブロックチェーン技術を生かしたNFT活用支援などを通して、アーティストの表現活動を支えていく仕事を展開していきました。

NIINOMI 学生時代はデザインを学んでいて、その一環としてコードを書いていました。就職先はインターネット企業のプログラマー職で、7年ほどアプリやウェブサービス開発の仕事をしながら、個人的にデジタル作品をつくったりしていました。企業内の仕事ではコードが堅牢なシステムづくりや効率性アップのために使われますが、コードを書くというのは本来もっとクリエイティブなことであるはずだという思いが消えませんでした。コードで絵を描いたりデジタル・アートをつくることを人生の中心に置きたい気持ちが高じてきて、2019年に自分で会社を立ち上げました。それが現在のNEORTの原型となります。

表現するだけなら会社組織など必要ないと思われそうですが、自分で作品をつくりSNSにあげて「いいね」をもらうだけではなく、環境そのものをつくり替えて世に大きいインパクトを与えることをしたかったので、会社をつくってフルコミットすることに決めました。

NFTについての知識は当初はなく、2020年くらいにようやく認識するようになりました。新しい概念として面白いものだと納得できたので、NEORTでもNFTに取り組んでいくことにしました。

Toshi ふたりとも近い領域で活動していたので、2021年の春あたりからお互いにコンタクトをとるようになり、24年からTARTとNEORTを合併し活動しています。現在は僕らと、マーケティング・ブランディング・販売周りを担当する中田宜明の3人で経営体制を組んで運営しています。

──NFTのシーンについてはどう感じ、どのように接してきましたか。

Toshi NFTが世に広く知られたのは、2021年頃に起こったバブルの時期でした。投機的な盛り上がりが目立ったので否定的に見る人も多いですが、作品が売れることで救われたアーティストがたくさんいたのもまた事実。NFTアートの大きな市場が生まれたことによって、デジタルを用いる表現者に新たな選択肢ができたのはプラスです。

暗号資産バブルという社会の動向によって生じた「財」をどう使うかとなったとき、その行き場がカルチャーに向かったのは、たいへん好ましいことだと思います。思想を持った新しい技術に対して、出始めの頃から理解し応援してきた人たちがいて、そこにお金を投じる仕組みもあった。そうしてインターネット上で文化が再生産されていったのですから、NFTは時代に必要とされる存在だったのだと言えるでしょう。

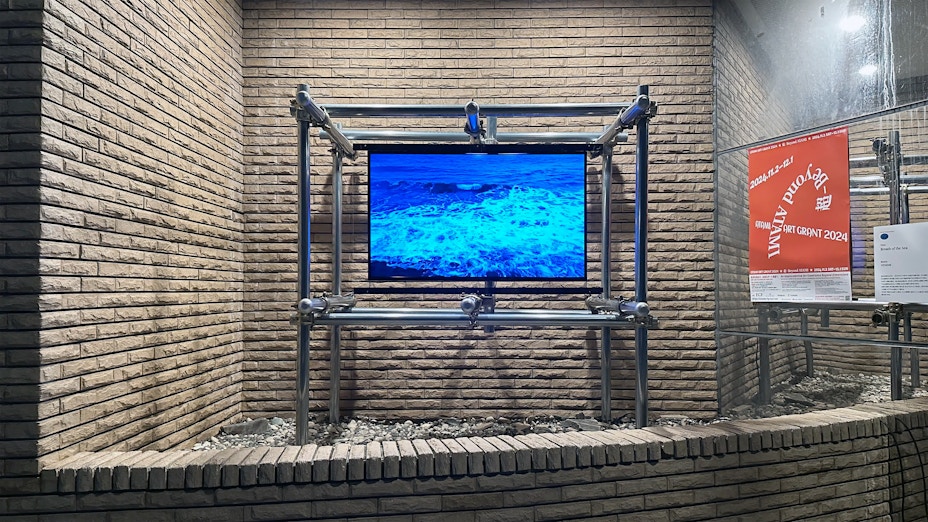

NFTが盛り上がったおかげでたくさんの面白いアーティストや表現に出会えましたし、僕らも2022年にNEORT++というギャラリーをつくり、これまで運営してこられました。バブル的盛り上がりがいいきっかけとなり、ポジティブに変わった面もいろいろあったと思っています。

オンラインとリアルの両軸で

──NEORTではどんな活動をしてきたのでしょうか。そして今後、どのような方向へ進むのでしょうか。

NIINOMI 最初はオンラインのプラットフォームを立ち上げ、デジタル・アートが集まる場所をつくりました。リアルな展示場所に行かなくても作品を見られるのは、やはりデジタルならではの面白さですから。でも、オンライン上で作品にふれるだけでは、体験としては不十分です。作品やアーティストを知る場としてはいいけれど、存分に作品を味わおうと思ったら、ふだん仕事や個人用として使っているインターネット環境で見るのはベストではありません。デジタル・アートの楽しみ方をもっと追求したいと考えた結果、その方策のひとつとしてリアルのギャラリーを持ち、展覧会を開いたりするようになっていきました。

Toshi オンライン上で作品を見せたり販売する体験と、リアルの場での体験、どちらも手がけることで選択肢を増やしていきたいです。アーティストを社会と接続し、持続可能な活動をしていくサポートができればと思っています。

NIINOMI オンラインとリアルには、どちらがいい悪いといった優劣はありません。デジタル・アートだからスクリーンで見るのが正解とは一概に言えないですし、デジタルでつくったイメージをTシャツや彫刻といったモノに転換したってもちろんかまわない。画一的なデジタルフォーマットを用意して「ここでやってください」というのではなく、個別のアーティストと向き合うなかで、この作品はリアルの場で見せよう、こっちはオンラインで表現するのがいい、などとその都度考えていけたらいいと思っています。

また、コードで作品を描くアーティストのなかには、スクリーンで見られる「絵」の部分より、コード自体に価値を見出す人もいます。表面を見ただけではわからない裏側部分が作品のコアだというわけです。そうした表現の本質を十全に伝えるには、スクリーン上の表現だけで終わらせず、物理的な仕組みそのものを見せていったほうがいい場合もあります。

Toshi 我々が日々ふれているテクノロジーはたいていコードで動いていますが、目にしているのは表面的なスクリーンのみだったりします。アーティストの多くは表面上に見えるものの「向こう側」まで視野を持っていますから、裏側部分まで提示できるようなアウトプットの方法をこちらから提案できれば、面白がってくれることも多いです。テクノロジーの暗黙的な用い方や考え方を揺り動かし、時に破壊し再生することをアーティストは目指しています。その奮闘を、僕らはつぶさに紹介していきたいです。

──「NEORT++」は、どのような展示・作品を観ることができるギャラリーでしょうか。

NIINOMI 僕らが関わるアーティストは、コンピュータ技術を使って作品をつくるという共通項はあるものの、アウトプットの仕方は様々です。アプリケーションを用いてつくるけれど最終的にはペインティングとして作品化する、といった人もいますので。商業的活動ではありえないようなユニークなテクノロジー使用の例を、展示空間で見せられたらと思っています。

Toshi そういう意味で、ほかのギャラリーとはひと味違う作品が、NEORT++ではいつでも観ることができます。デジタル・アート作品は、正直なところ売りやすくはありません。鑑賞するには絶えず電源が必要ですし、テクノロジーの不具合が出た場合のサポートも継続的に必要となります。だからこそ、NEORTとして作品の鑑賞体験の在り方についても日々議論しています。そして、この分野を経済性が伴うようなものにしていくことが自分たちのひとつの役割だと任じてやっています。作家と作品と鑑賞者、それぞれがしっかり向き合える場として、リアルなギャラリーがあることは重要であると考えています。

関係性をつくり出すデジタル技術

──今後の活動方針を教えてください。またNFTは、アートの世界でどのような存在となっていくでしょうか。

NIINOMI 未来予測は難しいですが、NEORTとしてデジタル作品をやっていくことは変わりません。これから新しく出てくるテクノロジーは、きっとまだ見ぬ面白さを持っているはずなので、それを社会に浸透・還元していけるよう応援したいです。

ギャラリーという場を持っている僕らとしては、展示をする個々のアーティストがやりたいことを、テクノロジーを用いてどう実現していくかに、まずは注力していきたい。たんにかっこいいものをつくっているというだけにとどまらず、その裏側で駆動している思想が見えてくるような作品をたくさん紹介していき、次代のものの見方や考え方に影響を及ぼしていけたらいいですね。

Toshi 作者・作品とそれを応援する人の関係性をつくり出すデジタル技術が、今後もあり続けるのは間違いないでしょう。その一つのフォーマットとして生まれたNFTは、これから違う形に変化し続けながら発展していくでしょう。

一時期の盛り上がりが収束して「NFTは死んだ」などと言われることもありますが、表面的に見えている以上にNFTにはまだ議論すべきことがたくさんあります。作品と作家と購入者、それぞれがどういう関係でありうるのか、作品の実体はどこに存在するかといった議論もまだ深めていく余地があります。僕らの活動を通して、NFTの在り方について、周りを巻き込みながら考え続けていきたいと思っています。