2019年に行われた第58回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展の日本館展示。美術家の下道基行、作曲家の安野太郎、人類学者の石倉敏明、建築家の能作文徳の4人の出品作家とキュレーター服部浩之からなるチームにより、異なる専門分野のアーティストが協働しながら、人間同士や人間と非人間の「共存」「共生」をテーマに構成された。同展の帰国展「Cosmo-Eggs|宇宙の卵」が、アーティゾン美術館(旧ブリヂストン美術館)で開催されている。

ヴェネチア・ビエンナーレは、1895年の創設から120回以上の歴史を重ねる、2年に一度の国際展だ。現在もなお国際的なアートシーンにおいて、もっとも影響力のある国際展のひとつである。

その主会場に林立する各国のナショナルパビリオンのひとつに名を連ねる日本館は、アーティゾン美術館を擁する公益財団法人石橋財団の創設者・石橋正二郎により寄贈され、1956年に開館した。

以来現在に至るまで、石橋財団とヴェネチア・ビエンナーレの関係は深い。「芸術の羽ばたきを抑えることは、何者にもできない」と開館当時の日本館カタログ序文に言葉を寄せた石橋正二郎の精神を受け継ぎ、日本館の展示自体にも継続的に助成を行ってきた。さらに2014年の建築家・伊東豊雄設計による日本館改修もまた石橋財団から提案されたものだ。

このような歴史的なつながりから、このたび日本館の展示を国内で体験できる貴重な機会が生まれた。そこで「Cosmo-Eggs|宇宙の卵」のキュレーターを務める服部浩之にここまでの経緯や本展の企画主旨を聞いた。

*

──ヴェネチア・ビエンナーレ主会場のひとつである通称「ジャルディーニ」は、欧米を中心としたいわゆる“アート列強国”のパビリオンが軒を並べる、世界でも類を見ない場所です。このような特殊な環境で展示をつくりあげた印象はいかがでしたか? 日本館の位置づけなども含めて聞かせてください。

ジャルディーニには、歴史の古い英国館などは100年以上の歴史をもち、新しいものでは韓国館が約30年というように、異なる時代の建築様式のパビリオンが共存しています。ほかにない場所で、そのパビリオン建築の幅はおもしろい。

一方で、ジャルディーニに収まらない(新興)各国のナショナルパビリオンが、もうひとつの主会場であるアルセナーレや街なかのサテライト会場に出展しています。どうしても西洋圏とそれ以外の国の格差が、会場立地や予算などで如実に現れますが、展示や作品の魅力や内容の評価は必ずしも空間や予算の規模によるとは限らない。ある意味、それもまた多様性に富んだ現代の世界情勢の縮図になっていました。とはいえ、この国別パビリオンの形式が今後も有効なのか抜本的な検討は必要だと思います。

また偶然ではありますが、ジャルディーニ内の日本館向かいにあるスカンジナビア館の展示が、日本館展示と共通する問題意識をもとにしていて、同時代的な連続性を感じました。

──今回、アーティゾン美術館で帰国展を行う上で、環境の変化を含めて、様々な置換えが必要となったのではないかと思います。具体的には、何から何へ置き換えたのか。また帰国展のあり方について、どのようにとらえていますか。

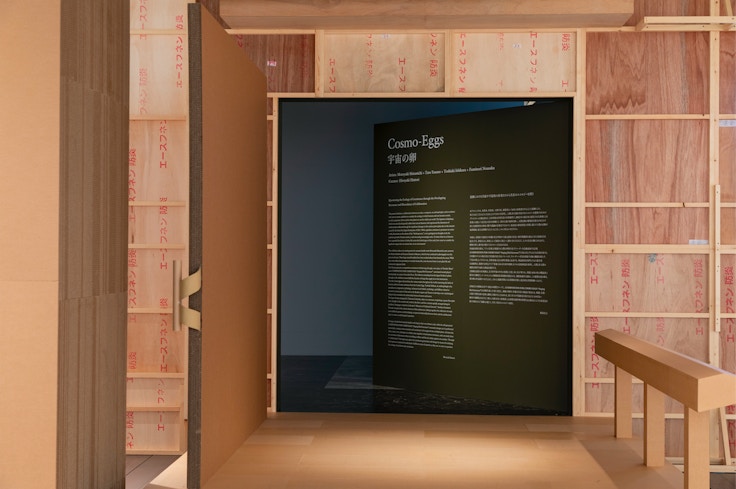

パビリオンというヴェネチアでの展示の状況から、アーティゾン美術館の美術館という状況の違いを色々考えました。具体的には、日本館のピロティに持ち上げられた展示室部分を90%のサイズで舞台の書割のようなかたちで再現したものを軸とし、その外側に制作過程のドキュメントや副産物的に生まれたもの、資料などのアーカイブを展開しています。

最初はヴェネチアで展示した各作家の作品(映像や音楽、ことばなど)をアーティゾン美術館の展示室に合わせて再構成することも検討したのですが、日本館の建築と密接に関わる構造だったので、作品要素のみを取り出して再構成するとこぼれ落ちるものも多いと判断しました。そのため、上述したような資料とインスタレーション作品のどちらにも取りうる再現展示とドキュメントを交えた記録と検証に焦点を当てた展示としました。

──日本館の建築は高床式の二層構造が特徴的で、その連続性がこの作品の「循環」の構造を際立たせていました。また、ビエンナーレ会場には無料の休憩所がほとんどないので、1階のピロティは来場者がひと休みしたり、雨宿りできる和みスペースにもなっていましたね。

上下がつながる立体的な体験を再現するのは不可能だったので、そこは潔く諦めて、その紹介は能作さんが作成した日本館の模型に委ねることにしました。ピロティ空間は、パヴィリオンというか日本館ならではの空間ですよね。あれは通路に面したあの場所にあるからうまく機能しているということもあって、やはり移動できないものだと思いました。そのため、上階の展示室の部分を中心に再現し、展示物は同じ配置のままとし、その周囲の資料展示をぐるりと散策してから、中央の作品展示にアプローチする動線です。

──ヴェネチアの展示を実際に見たものにとっては、ちょっと不思議な、新鮮な体験でした。資料展示のリアリティのあるドキュメントから、仮設感たっぷりの作品展示へ、まるで楽屋から小屋入りして舞台に上がるような高揚感があり、空間構成とグラフィックが利いています。

津波にさらわれ失われた記憶の再生。

──今回の日本館展示は、キュレーターの服部さんを中心に、美術家、作曲家、人類学者、建築家という4つの異なる専門分野のアーティストたちの協働によって企画制作されました。この過去に例のない体制に至った経緯と完成、公開までのプロセス、またその効果について聞かせてください。

この体制に至った経緯は、会場壁面と2冊のカタログに収録されたタイムラインに記載されています。また、Tokyo Art Beatのインタビューでも話してしているので、詳しくはそちらをご参照ください。

メンバーで議論を進めていくなかで、各々ができることはこれまでの実践の延長にしかなく、それぞれはそれを探求する。ただ、その異なる実践をどうやって共存させるか、同時にあることをどう許容するかということを、色々話しあいました。また、数名のグループに分かれてリサーチや制作を進めるなかで、様々なリンクが発見されていきました。

──具体的には、津波石の調査を起点に、バルーン型のオブジェ、音響彫刻、空間構成が連関していったプロセスに興味があります。どのように組み上げていったのでしょうか。

まず、出品作家の下道基行さんは、すでに数年前から沖縄の宮古列島や八重山諸島で津波石の調査や撮影を進め、作品《津波石》の制作を続けており、これが本展の軸となりました。

いっぽうで、石倉敏明さんは神話研究の一環として、宮古島などでフィールドワークを10年以上前に全く別の文脈で実施していた経緯がありました。それを踏まえて、2018年に改めて下道さんと一緒に宮古や八重山の津波石を取材し、石倉さんはこの地域に残る津波と創世にまつわる神話や民話・伝承を調査し、下道さんとは異なるアプローチで津波石と向かいました。下道さんが津波石を撮影する様子を石倉さんは撮影し、「石とあんなに真剣に対峙する人をはじめてみた」と言っていました。民族誌的視点からアーティストの活動を記録する人類学者の眼差しも非常に興味深いです。その記録映像は、第58回ヴェネチア・ビエンナーレ日本館展示のウェブサイトでご覧いただけます。

安野太郎さんは、リコーダーが自動演奏をする「ゾンビ音楽」と称する系譜の新作を制作しました。津波石に巣をつくり周囲をとびまわるリュウキュウアカショウビンという渡り鳥をのさえずりをモチーフにした音楽です。オレンジ色のバルーンから送り出される空気によりリコーダーは音を発します。生物が生きるために不可欠な空気がないとコンピュータで制御されたリコーダーたちも音を奏でることはできず、これは人と機械の関係性を可視化し、さらに人間同士や人間と非人間の「共存」「共生」という本展のテーマを体現するものとなりました。

能作文徳さんは、異なる表現者の質や形式の異なる作品を建築空間に定着することを、主に建築と作品への応答として実践しました。少人数の異なるメンバーでの議論を重ねるなかで、展示方法に関しも色々検討しました。合議制というよりは、空間への落とし込みに関してはある程度能作さんに委ねることで、各作家の個別の試みではあまり生まれない展示形式が生まれました。例えば、下道さんの《津波石》は、車輪をもつプロジェクター設置台も組み込んだ可動式スクリーンに投影されたのですが、これは日本館という建築や他の作品との同居など諸々の条件があったからこそ見出された展示法でした。

また、石倉さんが制作した創作神話ということばによる作品も、他の作品との関係性を考慮した議論のなかで壁面に直接文字を彫るという方法に着地しました。石倉さんの創作神話は津波と創世の神話を軸に、3つの部族の共存の物語として描かれていますが、これは様々なことを比喩的に表すもので、ある面では私たちの協働のあり方や態度を示す部分もあったと思います。

ちなみに、アーカイブやドキュメントのあり方を探求した帰国展では、デザイナーの田中義久さんや編集者の柴原聡子さんの存在も非常に重要でした。

──その文字を全面にわたってフロッタージュしたものが、本展では作品のひとつとして展示されています。いつのまにつくったんですか?

記録とか記述の問題は、僕だけでなく作家のみなさんも強く関心をもっていました。下道さんは、写真というメディアを用いていることもあって、出来事や風景、歴史の記述について意識的でしたし、石倉さんは民族誌などにも関わりが深く、安野さんにしても楽曲はスコアで残るという意識があり、みんなそれぞれ異なる関心から記憶の継承とか記述の問題に意識を向けていました。もともと創作神話を石碑的ななにかで展示できないかと話し合っていた経緯もあって、ヴェネチアで壁に文字が刻まれたのを見た時、なにかしらの方法でこの刻まれたことばを写し取って持って帰りたいと考えました。版画の可能性も探りつつ、結果鉛筆のみでできるフロッタージュを設営が完了した直後に試してみたんです。その際には帰国展の展示までは想定していませんでしたが、協働プロジェクトという残るものがあまりない形式において、具体的な痕跡の保存方法としてフロッタージュを試みました。

──フロッタージュといえば、2007年の第52回ヴェネチア・ビエンナーレ日本館で、ライフワークであるフロッタージュの壮大な作品を発表した岡部昌生さんとつながりますね。

じつは、フロッタージュの取り方や用紙、画材などについて電話で岡部さんにご相談しました。(2019年)3月の設営時にフロッタージュの実験はしていたのですが、なかなかうまくいかなくて、9月頃岡部さんに相談してアドバイスをいただき、準備を整えて11月のビエンナーレ会期の終わり真際にヴェネチアに戻って、フロッタージュを制作しました。

物語の更新、関係性の再構築

──アーティゾン美術館では、同時開催のコレクション展示の一角に、この帰国展開催の背景を解説した映像と関連展示を設けています。石橋正二郎によるヴェネチア・ビエンナーレ日本館建設寄贈についての解説をコンパクトにまとめたそのドキュメンタリー映像のなかで、服部さんのインタビューが印象に残りました。「異文化が共存する可能性を探るには、新しい神話をつくるしかない」と力強く語っています。

これは僕の発言ではなくて、おそらく石倉さんの発言を住吉さんが独自に解釈されたものだと思います。歴史は一つではなく複数あり、同じ時代を歴史を異にするものたちがいかに生きているか、神話をつくることでその差異や多様性を示すことができないか、というようなことを考えてらっしゃったと思います。「神話をつくる」とは、本来怖いことですよね。たった一つの神話、それしかないということが恐ろしいことで、物語は様々な場所に多数存在する、他者の物語にも耳を傾け、お互いに許容することが重要なのかなと思います。「Cosmo-Eggs」という複数形には、このような意識も込められています。神話を研究する学者が、それをもとに一歩踏み込んだ創作を行うというのは、非常にチャレンジングなことだと思います。作家(下道)が事物(津波石)を観察し、人類学者(石倉)がフィクションを担うという、関係性も面白いですね。

──服部さんがドキュメンタリー映像のなかで語っている「関係性の再構築」が、この津波石という対象をめぐって実践されたということになりますね。

津波石を起点として、複数の作家がそれぞれの創作を重ねることで見えないリンクや関係性が見出されていく。それは強くて新しいものを生み出すというよりも、弱く見えにくい関係性を再発見することで「物語を更新する」という試みでした。津波石は、新しいものは1771年の明和の大津波で打ち上げられた約250年前のもので、下道さんが捉えた津波石のなかには何千年も前に陸に打ち上げられたものもあります。人間にとって、自分の生きている時間以上のスパンで物事を考えることはなかなかむずかしい。遠い未来にこの創作神話が読まれたら、どのように解釈されるんでしょうね。

芸術活動をめぐる大きな価値変換

──ヴェネチアから日本の帰国展までのあいだに新型コロナウイルスが発生しました。本展企画テーマとなった、自然界の「共存」と「共生」について、この状況を踏まえての考察を聞かせてください。

現代美術は構造的に人や物の「移動」を前提としています。これまでは止まらずに絶えず動いてきたその仕組みが、全世界の人々が強制的に動けない状況にいるいま、そのあり方自体が問われていると思います。移動できない人や移動を余儀なくされる人が世界中には多数存在するわけですが、今美術に関わる多くの人が、「移動の自由」という特権と責任について真剣に考えるべきときですよね。コロナウィルスの蔓延は、移動や交通による人と自然との関わりにも大きな問いをなげかけたと思います。

今年の春、北イタリアで感染拡大が起こっていたとき、ヴェネチアの人たちの安否をたずねると、たまたまかもしれないですがヴェネチアの知人たちは意外にも飄々と生きてました。「かつてないほど海が美しくて、魚がよく釣れるよ」とか言ってました。移動できずニュースの情報で数字から得るものと、そこにいる人の感覚にずれがあることは多いと思うのですが、「それでもなんとか楽しくやっている」というのは大事ですし、なにをどうケアするかは、今後の共存のあり方を考えるうえで、重要だと考えています。

──フィジカルな移動や接触などが制限される今、芸術が残すことのできるものがあるとするなら、それが物質的なものである必然性があるのかとも考えさせられます。本展が完結した後も、ウィズコロナ時代のアートに対して喚起し続けたいことはなんでしょうか。

これからの展覧会やアートプロジェクトのあり方は変わっていくでしょう。人の積極的で直接的な参加がこれまでは全面肯定されてきたのですが、今後は、何かに参加することのリスクを常に人が意識するようになると思います。そして、ひとつひとつの展覧会やプロジェクトに(人的にも資金的にも)より大きなコストと手間をかけてつくっていく必要があると思います。どんどんつくってどんどん提供するというあり方が、本当に終わろうとしているのではないでしょうか。大量に人が来なくてもいい、あるいは来ないほうがいいというのは大きな価値転換ですが、それは作品と出会うという意味では、よい面もありますよね。簡単に消費される対象ではなくなるのでしょうし。(これまでのプロジェクトが)いろいろな意味でキャパオーバーだったとすれば、それぞれの適正規模を考えていく必要がある。「なぜ」「いま」「ここで」「誰に向けて」ということが強く問われるはずです。誰かが一方的に発信して、受け手はそれを受け取るだけという関係性ではなく、互いに学び合う関係性を再構築する必要があると思います。それは質の向上にもつながるかもしれない。

「Cosmo-Eggs|宇宙の卵」のプロジェクトは、メンバーがみんな異なる地域に住んでいて、以前からリモートワークが前提でした。リサーチも少人数のグループで実施していたので、全員が集合したのは、たった3回くらいだったんです。それでも、それなりに面白い関係性が築けたと思っています。いま、僕たちもそれぞれに新たな取り組みに向けて動き出しながら、このプロジェクトの今後の展開についても話しあったりしています。また、ここから新たなプロジェクトが派生する可能性もあり、変容しつつも継続していければと考えています。

*

人間による環境破壊と生態系の変化がその要因ともいわれる「コロナ禍」を体験している私たちは、これからの世界の「共存」と「共生」の行方が、土地に根ざした文化とそこから学ぶ人々の知性に委ねられていることをすでに知っている。

「Cosmo-Eggs|宇宙の卵」は、自然物と人工物が時空を超えて共存し連環してきた歴史を、私たちの時代の新たな物語として更新しようと試みる。人間がいかにしてほかの生き物や土地と関わり、生きていくことができるかを、本展は観るものに静かに問いかける。

マッチョな物質移動や壮大な展示技術で「盛る」ことなく、このようにフィロソフィーを抽出して届けた帰国展は、芸術活動を取り巻く新しいエコシステムを予感させてくれた。いつかコロナ危機を乗り越えた後、あらためて本展のドキュメントを前にするとき、きっとより鋭く、深く胸に刺さることだろう。