狂人のおうち

日本に表現の自由がないことを広く国際的にアピールした──だけで終わらずに済んだが──去年の「あいちトリエンナーレ2019」の問題意識を受け継ぎつつ、京都で小画廊「KUST ARZT(クンスト アルツト)」を運営するアーティスト岡本光博が、まさにコロナウイルス流行のいま、天皇制をテーマとしたグループ展を開催した。岡本のほかに、木村了子、小泉明郎、鴫剛、藤井健仁が参加している。

近代西洋と直面し、それによって「大人」になった被植民地の知識人がまず強要されるのは、自らを欧米の「他者」として認めることである。植民地下で成人するとは欧米男性になることであるから、「欧米」には「成人男性」=近代的主体が、「非欧米」には「女子供」が割り振られる。なるほど江戸末期に日本が開国したと言っても、アメリカの軍艦に武力でこじ開けられたのだから、それは未通「女」が強姦されたようなものであり(岸田秀)、また周知のように戦後の日本は12歳の「子供」と評定された(ダグラス・マッカーサー)。宗主国の「大人」が「子供」に強要するのは「早く大人になれ」ではない。「子供は子供らしく」である。この呪いが2020年の現在でもなお、いっそう強力に日本人を縛っている(Stay Homeは「家から出るな」ではなく「おうちにいよう」)。

日本人があえて主体性を持とうとせず、自ら12歳でい続けるための強力な仮構、それが戦後の象徴天皇制である。原子爆弾を投下され、首都を焼け野原にされるほど大敗してなお、同じ天皇による天皇制が維持された理由は、それによって米国による戦後日本の事実上の植民地化が他国で例を見ないほどスムーズに進んだからであろう。西洋化した皇室による天皇制とは、戦後日本の完全な文化的去勢(対米従属)と不完全な制度的去勢(皇室存続)の象徴にほかならない。対米従属に怒りを覚える日本人ほど、皇室の存在基盤がアメリカから与えられた憲法であることを忘れている。

「自然」としての天皇制

「好奇心は抵抗だ」という言葉があるが、誰もが自然に流している物事に好奇心を持つことは、権力への抵抗の第一歩である。「自然」なところにわざわざ角を立てるわけであるから一種の悪意が必要であり、悪意をどのように芸術表現へと昇華するかがポイントとなる。底意地の悪さを欠いた政治的芸術など存在しない。本展は、1500年以上にわたって日本の「自然」を演じてきた天皇制を標的としているので、言論自粛統制の著しい国、日本においては、それなりにスキャンダラスかもしれないが、その実、悪意という点では、人畜無害とまでは言わずとも、二重に弱い。

(1)本展は昭和と平成2代の天皇を扱うため、その表現は歴史的考察というかたちをとることになる。即位したばかりの徳仁では役不足と思われたのだろうが、かつて福田美蘭が何気に当時話題の小和田雅子らしき女性をステンドグラスに見立てて描いた作品(1993年、ちなみに現在この作品は不敬とされてか、ネット上から消されている)の、アクチュアルな衝撃に比べると、やはり弱い。明仁を美男子に描くよりも(作品の弱さを額布団と仰角の展示が多少補っていたが)男装のプリンセス愛子でも描いたほうが痛かったであろうし、裕仁を戦犯として晒し首にするよりも「王として君臨することが罪なのだ」(サン・ジュスト)として徳仁をそうしたほうが、はるかに強烈だったろうに。

(2)悪意は隠せば隠すほど強力に効くべきであるが、工芸性はそれを文字通り覆い隠し、逃げ道を与えてしまう。木村の《菊福図》は菊の御紋を菊門と重ねただけ(せめて歴史上の女性天皇の顔を描き入れるくらいはしてほしい)、藤井作品の造形は端倪すべからざる技工を示し、鉄素材の禍々しさも効果を上げているが、猿でもできる3Dプリンターのほうが作品としては強かっただろう。

とはいえ、昭和天皇の時代をめぐる歴史的考察は、やはり非常に興味深く、そして重いものである。天皇パチンコ狙撃事件(1969)を扱った藤井作品は、戦後日本人が知らぬ振りをし続けてきた、奥崎謙三ら旧日本兵の怒りと怨念を蘇らせる(福岡道雄の《つぶ》に通じる)。

岡本が信楽焼定番の狸の置物の金玉の皮を金継ぎした作品は、巨大な陰嚢をぶらさげた狸のルーツが、人間となった昭和天皇の全国行脚、すなわち1951年11月15日の信楽行幸のときの出来事に由来するという説にインスパイアされている。信楽の陶工が狸の焼き物をつくり、日の丸を持たせ並べて行幸を奉迎したところ、天皇は喜んで「おさなとき あつめしからに なつかしも しからきやきのたぬきをみれば(幼いときに集めていたから、信楽焼の狸を見ると懐かしい)」と一首詠んだその御製が、翌年の歌会始で披露され、それがきっかけとなって全国に信楽狸が広まった、と。実際に確認できるのは、翌日の『京都新聞』に掲載された、狸が整列した写真(朝刊 滋賀版)と、昭和天皇らしく「タヌキは何軒で作っているの」という素っ気ない感想(夕刊)だけで、全国紙には載っていないし、1952(昭和27)年の歌会始は貞明皇后喪中で開かれていない。

この胡散臭い起源譚は1984年に開始され(『読売新聞』)、主に90年代〜2000年代に、様々に変奏されつつ全国紙で広まった、いわば平成の都市伝説であり、それが、占領下日本に出現した異形の狸を地域振興の美談に回収したのである。岡本は、平成の美談をスルーして、天皇と巨大陰嚢の異常な組み合わせに焦点を戻す。人間天皇と巨大な金玉の関係とは? 敗戦と占領は日本人の去勢を意味し、去勢否認の意味から、人々は大ふぐり狸で人間天皇を迎えたのか(ちなみに平成天皇は皇居の狸の生態について共著論文を発表している)?

さらに、平成帝の即位の儀のナレーションに合わせて、初代仮面ライダー(1971〜73)の映像をコラージュしてみせた小泉作品は、ゴジラ(放射能による突然変異)や仮面ライダー(バッタ=稲作文化の害虫と人間のキメラ)といった昭和を代表する特撮作品の異常さを、昭和の、とりわけ70年代の日本人の精神の歪みや闇の表出として、巧みにフラッシュバックさせる。70年代の少年向け番組や連載マンガ[『トイレット博士』(1970〜77 )、『デビルマン』(1972〜73)、『ブラックジャック』(1973〜78)…]は、いまから見ると明らかに異常であり、当時の日本人の病状(キメラや変身への偏愛)がむき出しである。発狂寸前の国民を、昭和の天皇制が真綿のように包んでいたのだ。真綿の中で激昂しているテロリストの無益な攻撃性、といった趣の小泉の最初期作品も面白い。

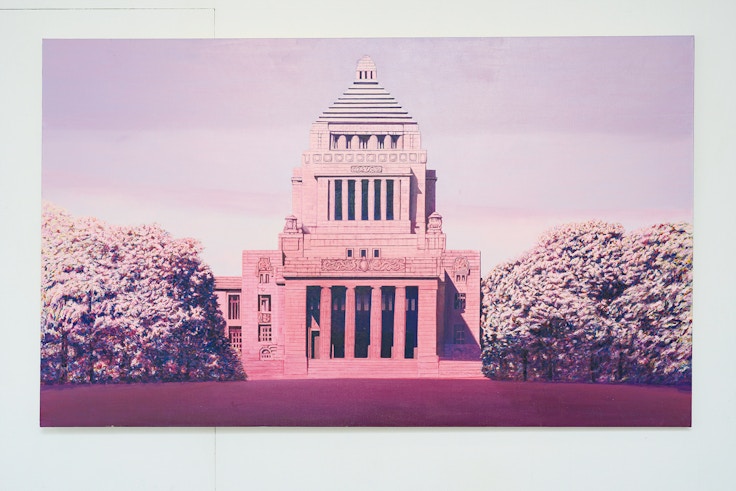

鴫剛の作品は、技法的には丁寧な写実画だが、その静かで緻密な表現がある凄みをたたえていた。それは鴫だけが、2020年の天皇制を対象としていたからである。それを彼は、オスプレイ(アメリカの影)と、ピンクの国会議事堂(アメリカに従う「女」たちの猥雑な巣窟)と、奇妙なマンション角部屋の窓際に止まる三羽の鳩(平和憲法の象徴の鳩、名前はナルヒト、アイコ、マサコ?)で表現した。

表現の自由は、それがどのようなものであっても全面的に保証されるべきだと、私は考える。そこに「他人を傷つける表現にはやはり一定の規制が必要」などと留保をつける輩については、およそ表現とは何かを理解していないのだから、そもそもアートに関わりない存在として無視するとして、その結果、日本にはアートワールドの代わりに人気のない趣味の空間だけが残り、そんなところで批評を書く不毛さに慣れてしまった存在は、そもそも社会から無視されている、と。令和の真綿はよく締まる。

(『美術手帖』2020年8月号「REVIEWS」より)