広島市現代美術館で、アルフレド・ジャーの展覧会「第11回ヒロシマ賞受賞記念 アルフレド・ジャー展」が開幕した。会期は10月15日まで。

アルフレド・ジャーは1956年チリ・サンティアゴ出身。世界各地で起きた歴史的な事件や悲劇、社会的な不均衡に対して、綿密なリサーチと取材にもとづくジャーナリスティックな視点を持って対峙してきた。パブリック・スペースでの作品発表や、写真、映像、建築的な空間造形を伴い五感に訴えかけるようなインスタレーションを通して、社会的、政治的、人道的な問題を人々に伝える作品を制作しており、現在は、ニューヨークを活動拠点としている。

ジャーは、世界の恒久平和を願って広島市が1989年に創設した「ヒロシマ賞」の第11回を2023年に受賞。これを記念した本展は2020年に開催が予定されていたものの、新型コロナウイルスの流行と、広島市現代美術館の改修のため、開催が3年にわたり延期された。

本展の文脈には開催地である「広島」が強く影響している。ジャーは自らについて「自分はアートを学んでおらず、建築を学んだ人間で、アートをつくる建築家ともいえる」としたうえで「広島は1995年の最初の展覧会以来、何度も訪れてきた。その経験からこの展覧会を構築した」と語った。

まず、エントランスから会場に続く回廊には《われらの狂気を生き延びる道を教えよ》(1995-2023)が展示されている。本作のタイトルは、大江健三郎がW.H.オーデンの詩句の一節を翻訳した短編集の表題から取られており、その言葉がそのままネオンサインとして表されている作品だ。

ジャーはこれまでも同名の作品をいくつか制作している。一番最初の作品は1995年、ジャーが同館で開催された被爆50周年記念展「ヒロシマ以後」へ出展する作品を制作するなかで、大江の作品と出会ったことにより生まれた。大江の、自らの世代が原爆投下という悲劇を招いたことと、その失敗を乗り越え新たな世界をつくることを下の世代に託すという思いが、本作でも表現されている。原爆投下を世界で最初に経験した広島の土地性が、ジャーの展覧会の根幹をなしていることが示される。

会場に到着すると、回廊に展示されている作品と同名の《われらの狂気を生き延びる道を教えよ》(1995-2023)が展示されている。こちらは大江のメッセージを英語で表しており、その字体はジャーが考えたという。語尾に向かって次第に文字の幅が広がったり狭まったりしていくそのデザインは、狂気が広がりつつある世の中で、いかにそれをおさえるかという問いかけが含まれている。

暗い会場を進んだ先にある3つの時計が掲げられた作品《広島、長崎、福島》(2020)は、より本展のメッセージに具体性を与えている。3つの時計が指し示しているのは広島と長崎の原爆投下の時刻、そして東日本大震災の発生時刻だ。

本作の時計は秒針のみが動き続けているが、その動きは脆弱で心許なく思える。世界を破壊し尽くすには14発の核で充分であると言われているが、現在、世界には1万2000を超える核弾頭がある。いま、我々が生きる世界の脆さが、この秒針の動きから伝わってくる。

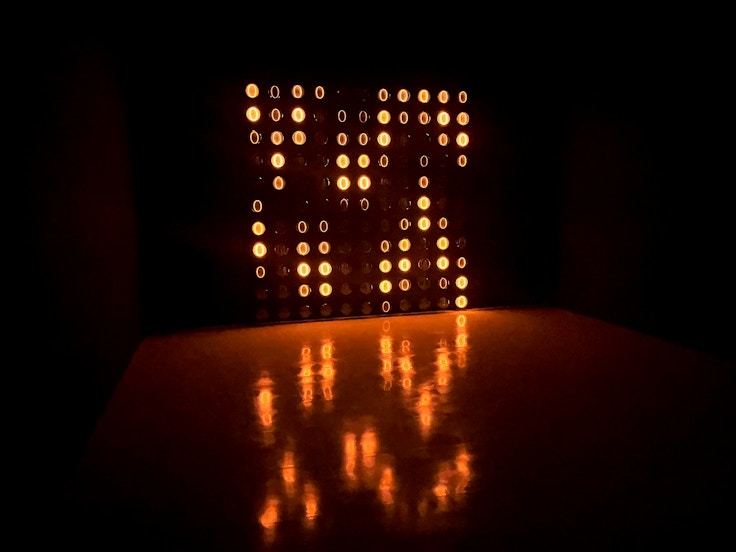

《生ましめんかな》(2023)は、ニキシー管を使用した作品で、その明滅で惨劇を数字として伝える作品だ。ニキシー管が数字を映し出し、0に向かってカウントされていく。数字が0になった瞬間について、ジャーは「死を表している」と語る。

カウントが0になったのち、「生(う)ましめんかな」という言葉が浮かび上がる。これは、広島原爆投下の2日後、被災者があふれるビルの地下で産婆に取り上げられて産まれた新たな命について描いた栗原貞子の詩の一節だ。「なんとしてでも生ませる」という強い意思を示すこの言葉は、カウントが0となった死の惨劇のなかでも、命を生み出すことの希望を伝えている。

《ヒロシマ、ヒロシマ》(2023)は、ドローンで撮影した広島の町を上空からとらえた映像が大型スクリーンに映される作品。映像はやがて原爆ドームを真上から撮影したものとなり、カメラはゆっくりと骨組みだけになったドームに近づいていく。

やがて、スクリーンが上がるとその向こうにあるサーキュレーターが観客に向けて強い風を吹き当てる。美麗な映像でとらえられたどこか現実感が希薄な広島の街の映像を見ていた来場者は、突如、自身の身体を通して強烈な体験をすることとなる。核が使われるという、決して過去の記憶ではない悪夢への想像力が喚起させられる。

《Music (Everything I know I learned the day my son was born)》(2013-2014/2020-2023)は、広島市現代美術館を象徴する空間のひとつ「光庭」で展開されている作品だ。

緑の光があふれる空間の中央部には、広島の県木であるモミジが植えられている。庭の壁面には現在の時刻を示すデジタル時計が設置されており、この時計が特定の時刻になると、子供の産声が再生される。これは、広島の産院で録音された産声で、その声は実際にその子供が産まれた時刻に流れる。

本作は《われらの狂気を生き延びる道を教えよ》や《生ましめんかな》といった作品に込められたメッセージを具現化したような作品だ。惨劇の世代から、未来の世代に希望を託す、素朴な願いが込められている。

ここまで展示された作品はすべて、広島という土地からインスピレーションを受けて制作されたものだ。いっぽう、本展の終盤ではこれまでにジャーが手がけたなかから選ばれた3作品が展示され、世界中の国や地域で起こっており、そして現代において普遍的な問題を鑑賞者に投げかける。

《100のグエン》(1994)は、1991年、ボートピープルとしてベトナムから難民が押し寄せていた時代の香港をジャーが訪れ、制作した作品だ。ジャーが香港の難民収容所で出会ったグエン・ティ・トゥイという少女の表情の変化をとらえた4枚の写真が様々な順序で並べられており、ひとりの難民の少女の自然な表情と他者に向けた視線が同居している。現在、世界では難民の数が増え続けており、その数は約1億1000万人とされている。それはたんなる数字ではなく、この写真が写し取ったような、表情を持つ無数の人々だということを強く意識させられる。

《サウンド・オブ・サイレンス》(2006)は、LEDライトが並び強い光を発っしている構造物だ。本作は背面から中に入ることができ、そこでは飢餓で苦しみうずくまる子供とそれを見るハゲワシの姿をとらえた写真でピューリッツァー賞を受賞した、南アフリカの報道カメラマン、ケビン・カーターについての映像が流れている。写真が新聞に掲載された後、非難にさらされ、最後は自死を選んだカーターの人生を強烈なLEDの光源に照らされた後に見ると、現代にあふれるイメージが生み出す責任について考えることになるだろう。

展示の最後となる《シャドウズ》(2014)は、オランダの報道写真家、クーン・ヴェッシングが1978年にニカラグアで撮影した、ひとりの農夫の殺害事件後の一連の写真を中心に構成したインスタレーションだ。最初の部屋では6枚のコンタクトシートが展示されており、逮捕される人々、死んでいる男性、その死を悼む人々などが映されている。

この一連の写真の最後となる、父の死を知って嘆き悲しむふたりの娘の写真は、壁面サイズに引き伸ばされて別室に展示されている。ジャーはこのふたりの娘を写真から切り取り、そのシルエットを強烈に発光させることで、その姿を見る者に印象づける。写真が撮影された瞬間、そこにあった悲しみや苦しみを、本展を訪れる人の心に刻みつける。

ジャーが1982年に渡米するまで過ごした生まれ故郷のチリは、90年代になるまでアウグスト・ピノチェトによる軍事独裁政権による圧政が敷かれていた。ラテンアメリカの多くの国々がそうであったように、こうした独裁政権の背後には、反共を名目としたアメリカによる干渉があり、それに対して民衆は自由と平等のための抵抗運動を水面下で続けてきた。本展のいたるところで感じられるジャーのジャーナリスティックな視線の根源には、こうした故郷の状況を肌で感じていた経験が少なからずあるはずだ。

いっぽう、日本は2度の原爆投下を経験しながら、アメリカの核の傘の下で経済発展を遂げ、いまの国際的な地位を築いた。しかし、原子爆弾の投下という圧倒的な暴力による殺戮の悲しみや怒りは、戦後78年を経た現在、本当の意味で継承できているのだろうか。

本展におけるジャーの作品は、まるで鑑賞者の目を覚まさせるような仕掛けに満ちており、それは、この場を訪れた日本人に対してのメッセージであるようにも感じられる。ジャーが展覧会の冒頭で引用した大江が、生涯にわたり発信し続けた反戦と反核についての言葉にも通じるその思想を、鑑賞する私たちはいかに受け取ることができるのか。ぜひ、会場で体感し、思考し、語り合ってもらいたい。