森美術館特別顧問の南條史生がキュレーションを手がける展覧会「素材ーその形と心」が、東京・表参道のgallery de kasugaでスタートした。

本展のテーマは、そのタイトルにある通り「素材」。会場のgallery de kasugaは、1896年創業の麻問屋を起源とする家系で生まれた素材の研究者・春日秀之が「サイエンス to アート」をコンセプトに、昨年秋にオープンさせた複合施設だ。

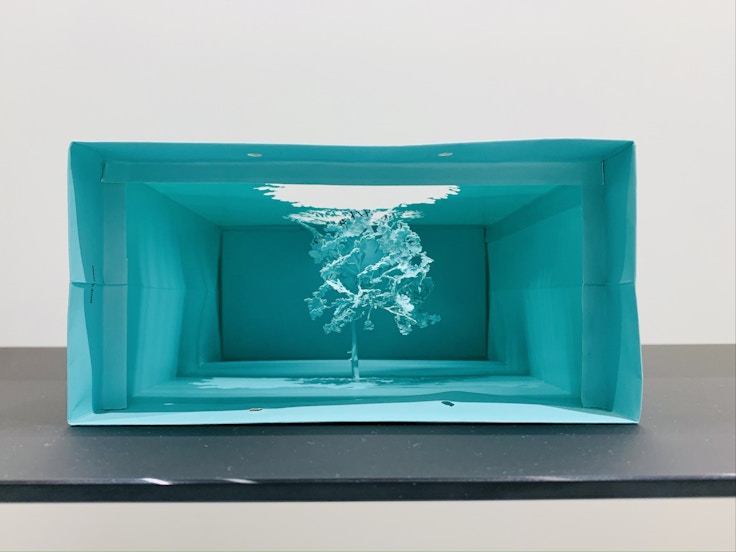

参加作家は、青木美歌、落合陽一、上出長右衛門窯+丸若屋、小林且典、アンディ・ゴールズワージー、レギーネ・シューマン、ジャン・ワン、須田悦弘、照屋勇賢、内藤礼、西川勝人、宮永愛子、向山喜章、森万里子、ジェーン・リー。例えば内藤礼の《死者のための枕》(1997)は「絹」、宮永愛子の《うたかたのかさね》(2020)は「ナフタリン」など、それぞれの作品キャプションにメインとなっている素材がわかりやすく記されている。

春日秀之は本展開催の背景としてこう語る。「日本では現代美術はまだ身近ではないと感じる。だからここで、気軽にアートを楽しんでほしいと考えた。また、日本は技術(素材)大国だがアートとの距離が遠いので、その接点となれれば。今後はアーティストとともに素材をつくる可能性もあるし、素材からアーティストを育てるということもやっていきたい」。

キュレーションを手がけた南條は、「素材のバリエーションを見せる」という視点で作家を選定したと話す。展示作品は、ガラスや陶、木、ブロンズ、鉄、紙などが素材になっており、その多くは日本の伝統工芸においてもしばしば使われてきたもの。そのいっぽうで、森万里子《Oneness Ring》(2016)や落合陽一《Borrowed Scenery and Materialized Waves》(2019)のように、最新のテクノロジーによって生み出された素材も見ることができる。

南條はいま「素材」に注目する意味として、「素材の開発で新たな産業が生まれることもあり、重要なもの。アーティストたちも素材と格闘しており大きなテーマのはずだが、完成すると素材の話はあまりしない。素材が理由でできているものもたくさんあるので、あらためてそこにフォーカスしてみようと考えた」と話す。

作品に欠かせない「素材」という当たり前の要素。この新たなギャラリーでじっくりと向き合いたい。