やきものは優れたマチエールを持った表現素材であると考え、未知なる陶芸の表現を追求した河本五郎(1919~1986)。その没後東京初となる回顧展「河本五郎―反骨の陶芸」が8月20日まで菊池寛実記念 智美術館で開催されている。

力感ある陶器の表面に化粧土を吹きかけ色絵を施した陶器から磁器へ移行する過渡期の作品

河本五郎は愛知県瀬戸市で製陶業を営む家に生まれ、1000年以上の歴史を持つ瀬戸の窯業に幼少より身を置き、窯業学校を卒業すると、京都の国立陶磁器試験所・意匠部で陶磁器のデザインを学んだ。そして戦後、1年余りの捕虜生活を経て27歳で復員し、1950年、31歳のときに染付磁器で知られた陶芸家・河本礫亭(れきてい)の養嗣子(家督をつぐ養子)となった。

河本の制作は、大きくは前半の陶器と後半の磁器に分かれる。初期は家業の染付磁器にデザインセンスを発揮した作品を発表するが、「やきものの造形美は土の性質を抽出し、象徴することにある」と考え、家業とは真逆を行くように陶器の制作に転向する。そして、当時の瀬戸で優先されたロクロ技法を使わずに、様々な手法で土の性質を造形化し、土の荒い表情や歪み、たわみを駆使して組み合わせ、土の素材感や量感を引き出した陶器の制作を確立した。

土の量感と歪みやひずみが融合し、焼き締まった硬い陶器の内側に土の軟らかさを感じさせる

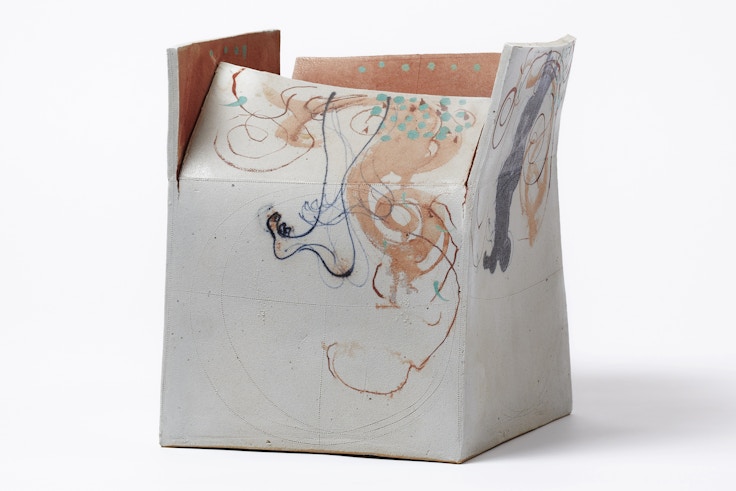

陶器を通して、やきもののマチエールに表現素材としての可能性を認識した河本は、陶器から一転、ふたたび磁器に挑む。造形には、瀬戸の磁器土の粘りのある性質を取り入れ、強調し、板状の土を組み合わせて歪みや捻じれを生じさせ見所にする。また、器体の表面に白釉を施した中国の明、清代の技法を応用し、コンプレッサーで器体に土を吹き付け、ざらついた軟らかい質感を創出。ロクロ成形のつるりとした硬質な磁器とは異なる独自の磁器を現したのである。

箱の口に動きのあるユニークな造形。入り乱れることを意味する「撩乱」をタイトルとした。白い足と呉須の青い足は女男の別であろうか。入り乱れた箱の動きは、着物の裾がはためく様にも見えてくる

青銅器から想を得たのであろう歪み捻じれて動きのある板づくりの造形に、文様が勢いよく鮮やかに描かれる

このような歪みや質感のある造形と一体化して作品の世界を完成させる文様には、龍や鳥など絵付けに多く使われるモチーフのほか、男女の入り乱れる足や古代の求愛の行事である「歌垣(うたがき)」がコミカルな地獄絵図のように描かれた。瀬戸染付の文様は風雅な文人画を基礎とするが、河本は人間の存在にユーモアと皮肉の効いた視線を向け、独自に文様化していった。

男女が歌い求愛する行事「歌垣」を題材に歌い踊る男女を器いっぱいに描き出したエネルギッシュな作品

伝統や古典を分析し、自分の個性とあわせて再構築することで、新しい色絵、染付磁器を創造しようとした河本五郎。その晩年に次のような印象的な言葉を残している。

「陶芸家というものが芸術家であるとすれば、いままで見たこともない新しい美しさを発見して、創り出してみせる義務がある。そういうことはなまじ出来ることではないけれど、そういう妄想を抱いた人を陶芸家といいたい」。

本展では、革新的な陶芸表現に真摯に挑んだその制作を初期から晩年までの作品71点で紹介している。ぜひ会場で堪能してほしい。