中尾拓哉 新人月評第1回 太陽と海のあいだで 川久保ジョイ「Fall/フォール」展

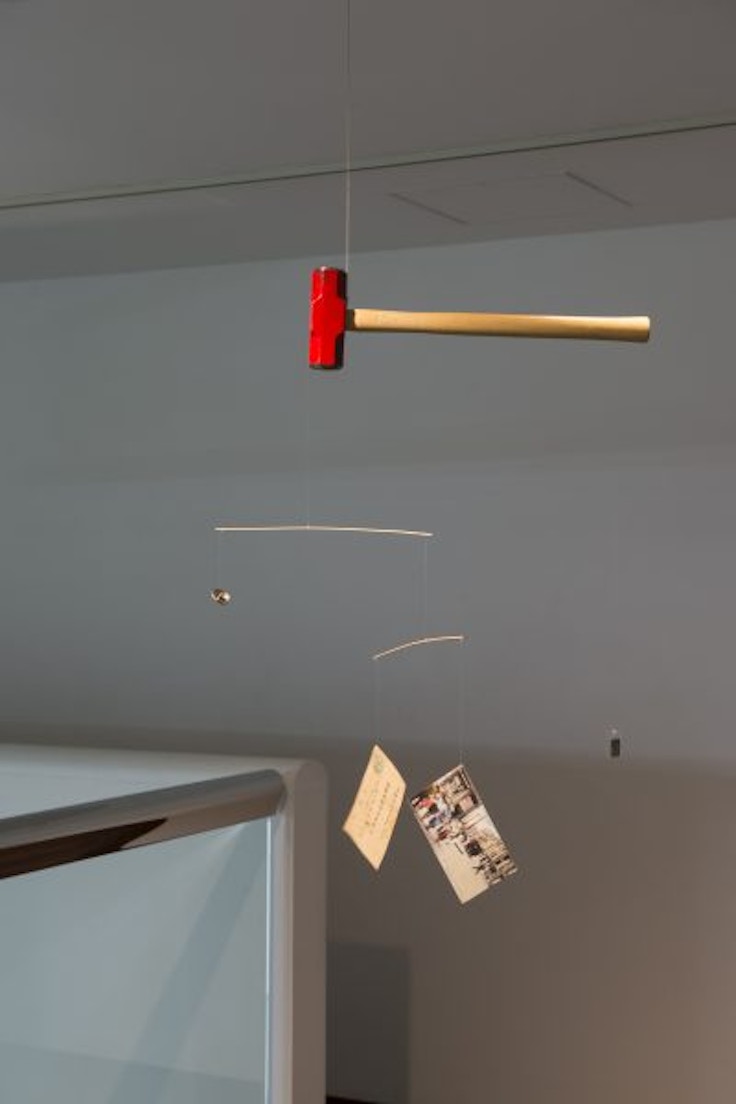

何から始めるべきか。本展は作品同士にあるつながりを順に追うほうがよい。まず階段を降りると、モビールが吊るされている。水平の金槌に、古代ギリシャでは打刻され、近代に復活し鋳造されたドラクマ硬貨と、江戸時代に銀貨の鋳造所のあった銀座で流通した一分銀が括られる。戦前に書かれた2枚の手紙に分岐し、1つには香料会社への注文が綴られている。

川久保はこうした時空間のノードでバランスをとり、それぞれの作品を結びつけようとする。会場の両壁には経済予測の折れ線グラフが引かれ、分割されたホワイトキューブの上半分を削ることで滝のような図がつくられている。手で直接触れることのできる研磨された表面は、感触がよく滑らかである。その先で照明のような色が目に飛び込んでくる。それが放射線量の高い福島の土に埋められたフィルムの化学変化だと知れば、目を眩ませた鮮やかさが空ろであることに気づくだろうか。グラフが示す固定化される日本の長期金利はダイダロスの飛行、それによって弓なりに落ちる米ドル/円相場はイカロスの墜落、そして福島第一原子力発電所事故はヒンドゥー教の破壊神を表す「千の太陽の光」へと蓋然的に重ねられる。

ダイダロスはミノタウロスの迷宮を建設したことで知られるが、本展での迷宮はJ・L・ボルヘスによる架空の作家ハーバート・クエインへの評論を、川久保が組み換えたアナグラムの映像作品である。視覚的に英語、2チャンネル・サウンドで聴覚的に日本語、スペイン語の3言語で再生される。クエインの推理小説『迷宮の神』は、ボルヘスによる架空の引用、「誰もが2人のチェスプレイヤーの出会いは偶然だと思った」という、読者を小説とは「別の」解決へと導くための一文のみで残されている。人間は機械とのチェスにすでに敗れているが、再編された物語では、複製された知能が自己生成的な生態体系にある4進法言語の暗号から、複製以前の記憶をたどる。物語の中で完結しない物語の外といかにつながるのか。途絶える文明の先まで、解読されえるものとして送信されるメッセージの未来が示唆されている。

最後に会場の奥には「古代」「近代」「現代」と分けられた香料と「汗」の入った4つのフラスコがある。アフロディーテを祝福し古くから愛されるバラの香りと、古代オリンピックでは自らの一部としてゼウスへと捧げられていた汗の価値を並置する。モビールにあった手紙の注文ともつながる香りが、ここで当時の成分をもとに、イメージで再現される。

機能をなくした通貨、見通しのきかない経済、原発からのフォールアウト、薄れていく記憶、復元されない情報。これらの特異点=消失点をもつ遠近法によって、そこはかとない、大きな暗がりが構成される。川久保は手に負えない現在を視覚、聴覚、嗅覚、触覚へのアトラクティブな刺激と、それらでは読みとれない警句のもとで表現しようというのである。異なる形式をとった作品が本展をアンバランスに見せるが、そうして感じられる後戻りのできない「落下(Fall)」の感覚は、再考されなければならない、われわれのあやうい価値観を引き寄せていた。

(『美術手帖』2016年4月号「REVIEWS 10」より)