制作は続く、「九州派のオチ・オサム」のその後

とらえがたい作家像

前衛美術グループ、九州派の作家として知られるオチ・オサムの個展が福岡市美術館で開かれた。本展は公立美術館におけるオチの初の個展となった。九州派の結成においても重要な役割を果たした中心メンバーであるにもかかわらず、同館ですでに個展が開催された菊畑茂久馬や田部光子と比べると、オチは近年では名前を見聞きする機会の少ない作家である。

その大きな要因として、1960年代以前の作品がほとんど残っていないことが挙げられる(*1)。オチを日本戦後美術史に紐づける九州派の時期の活動を代表的な作品によって辿れないことが、その紹介を困難にしていたと言えるだろう。さらにオチの作家としてのキャリアの途中には制作の中断や病気などのブランクがあり、その度に作風が変化する。

福岡市美術館は80年代当時、現存作品がごくわずかだといわれていた九州派の調査に乗り出し、1988年と2015年に大規模な「九州派展」を開催している。本展は同館の長年の蓄積と、オチの回顧展に際して新たに行われた調査によって、その全貌のとらえがたさを乗り越える意欲的な試みとして位置づけられるだろう。

おそらく来場者の多くが「九州派のオチ・オサム」の個展という認識で展覧会を訪れたのではないだろうか。そのようなイメージと必ずしも合致しないオチの作品群と鑑賞者を引き合わせるべく、本展では次のような見方を提案している。

オチの活動を貫くのが、生活と制作が一続きであるという態度です。 [中略] 本展で紹介する作品群はオチのユニークな仕事ぶりを物語り、生活者でありながら創造的であり続けることのヒントを与えてくれることでしょう(*2)。

展覧会の冒頭では、オチの年譜や写真、印刷物等の資料のほか、かろうじて残っている数点の初期絵画作品が展示されていた。一般的な回顧展では年譜のパネルは会場の通路や末尾に掲示されることが多く、作家の年譜から始まる展覧会構成は新鮮に感じられた。オチ自身の「自己紹介」のようでもあり、展示室の中で彼の生活と制作を並走させるスタートラインとして設けられているように見てとれた。

「制作」と「生活」の接続

オチは、九州派のトレードマークであるアスファルトを作品にいち早く取り入れたことで知られており、展示室の真ん中には、廃材にアスファルトを厚く重ねた《華》(1989)が展示されている。初期のオチは絵具の代わりにアスファルトやコールタールを使ったり、洗濯バサミのような日常的な事物を作品に取り入れたりしていた。

冒頭でも述べたように、当時の作品は残念ながら現存していないが、1988年の「九州派展」以降、オチはその欠落を埋めるかのようにオブジェの制作に取り組む。本展の前半で紹介される《華》やタバコの吸い殻を使った作品(題不詳)はこの時期に制作されたもので、これらは素材こそ共通するものの、50年代から60年代前半にかけての作品群が放つ禍々しさは見られない。オチの代表作《出口ナシ》もまた当時のものではなく、2015年に再制作された作品である。

彼にとっての「生活」とは、衣食住など日常生活を意味する抽象的な概念ではなく、何よりもまず経済を意味した。1961年、オチは東京国立近代美術館で開催された「現代美術の実験」展に、菊畑茂久馬と共に参加している。「芸術は金との勝負だ!」(*3)として、10万円分の大量の5円玉を散りばめた《奴隷系図》を出品した菊畑とは対照的に、オチは国立美術館の展覧会謝金がたったの3000円であったことに大きく失望した。《出口ナシ》はそのときの絶望感を表す作品で、この作品を発表した「第14回読売アンデパンダン展」(1962年)の後、オチはしばらく制作から遠ざかる。

卑近な事物を用いた作品はしばしば「反芸術」の実践として位置付けられるが、オチの場合は、素材選択に金銭的な制約が影響していることを隠さない(*4)。むしろそういった生活者の視点から日本の美術業界に対して問題提起を続けてきた作家といえるだろう(*5)。

ヒッピー・カルチャーとアルコール

展覧会の前半とは打って変わって、後半はカラフルな絵画作品であふれている。制作を中断していたオチは、1966年に桜井孝身の誘いを受けてアメリカに渡り、3年間サンフランシスコに滞在している。当時のアメリカはベトナム反戦運動の只中で、オチはヒッピー・カルチャーに浸かっていった。この頃からマリファナやLSDによるトリップ体験をベースとしたような幻想的な油彩作品が登場する。

LSDによる幻覚体験といえば、LSDを注射で打たれた鶴岡政男が「海底にいるようだ」「宝石のように美しい」と口にしながら、キャンバスに絵を描く様子がテレビで放映された出来事が思い起こされる(*6)。サイケデリック・アートやヒッピー・カルチャーは当時の日本の美術雑誌でもたびたび紹介されており、色鮮やかな階調表現や茫漠とした絵画空間、そして愛や平和を象徴する花が見られるオチの油彩作品は、時代を体現している。

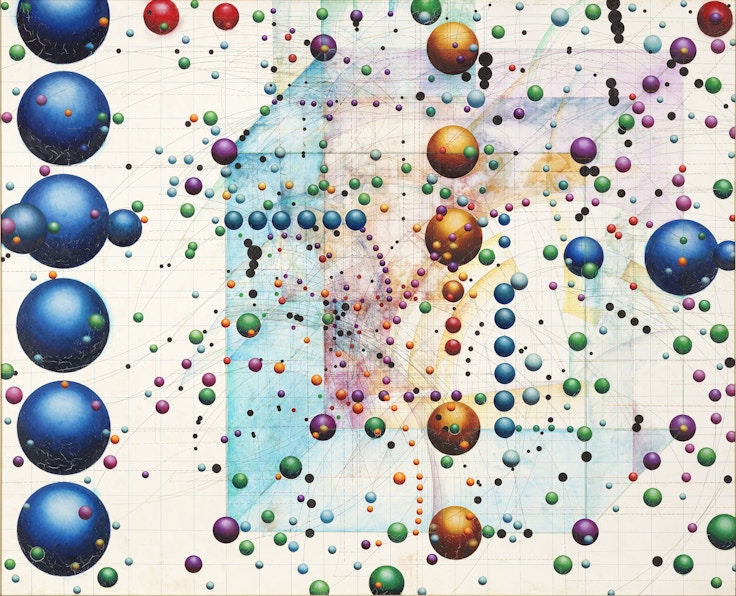

サンフランシスコ時代にオチの絵画に登場した立体的な球体は帰国後も引き継がれ、「球体シリーズ」として展開されていく。画面に点在する球体と、縦横無尽に走る線が図式的な関係を結び、その背景にはバーチャル空間のような小宇宙が広がる。このシリーズはオチのライフワークとして晩年まで続けられ、展示室においてもその膨大な量と密度が示されていた。

80年代前半、オチはアルコール依存症となり2度入院する。制作が続けられないほど衰弱し、回復後も手が震えて、これまでのように絵を描くことができなくなった。しかし、それ以降もリハビリをしながら制作を続け、油彩と並行してドローイングやコラージュの作品も手掛けた。そのなかでも、医者から譲り受けた自身のレントゲン写真と脳波の写真を重ね合わせ、オフセット印刷で大きく出力した《脳波による自画像四面体》(1986)はとりわけ目を引く。退院後に制作されたこの作品は、自身の生活から表現を立ち上げるスタンスはそのままに、オチ作品のなかでは異質な、あっけらかんとした存在感を放っている。

「画家」であり続けたオチ・オサム

「九州派ではないオチ・オサム」の作品が出品作の大半を占める本展では、展覧会構成や各時期の制作の丁寧な解説によって、「九州派のオチ・オサム」ではなくオチ個人へと目を向けさせる工夫が見られた。サンフランシスコ時代以降の絵画作品を細かく見ていくことで改めて気付かされたのは、九州派の時代もオチが「画家」であり続けたということである。

オチは、旧態依然とした公募展系の絵画に対して「チューブにはいった化学合成物を、ブラシにつけて、四つの角を持った平面にゴシゴシやって『これが芸術でございます』とは、まことに恐れ入った話と言うほかない」(*7)と啖呵を切り、アスファルトや塗料を用いた絵画を発表した後に、オブジェの制作へと移っていく。そして、1961年に上述の「現代美術の実験」展の出品作家に選ばれ、1963年には中原佑介が企画した「不在の部屋」展(内科画廊)に参加するなど、20代のうちから高い評価を受けた。

興味深いのは、展覧会でも引用されている「総てのものが色になりますョ」(*8)というオチの言葉である。初対面の桜井孝身にオチが放ったというこの言葉は、「反芸術」の作家としてのイメージの強いオチが、絵画制度を否定しつつも、日常的な素材を絵具に代わる「色」としてとらえていたことを示している。絵画に対するこのアンビバレントな態度が、60年代以降の「絵画の復活」を先駆けているように思えてならない。このような視点から再びオチのオブジェを振り返ると、やはりそこにはオチの画家としての手つきが反映されているように見える。

たとえば、オチは「現代美術の実験」展に出品した《作品》を振り返り、このオブジェにマネキンのカツラとエロティックなピンク色のハンドバッグを使用していること、そして仕事で東京に行けないオチの代わりに菊畑茂久馬が作品を設置したが、整然とした配置を予定していたにもかかわらず、菊畑が間違った向きで置いてしまったことを述べている(*9)。当時のモノクロ写真しか残っていないため憶測の域を出ないが、オチの回想は、自由奔放に組み合わせたような奇抜なオブジェにおいても、彼が色彩を調整し、見え方まで繊細にコントロールしようとしていたことを示唆している。

《出口ナシ》の発表以降のオチは、いわゆる「球体」の画家として美術史から忘れ去られた存在であったといえる。オチ・オサムの個人史を丹念に紐解く本展は、オチの創作の全貌を見せるのみならず、彼のアーティストとしての独自の倫理観や生き方に触れるまたとない機会であった。

*1──忠あゆみ「軌道上を浮遊するーオチ・オサムの作品と活動」『オチ・オサム展』福岡市美術館、2024年、8頁。

*2──展覧会あいさつ文より。

*3──菊畑茂久馬『反芸術綺談 新装版』海鳥社、2007年、34頁。

*4──山口洋三「九州派──結成と展開を人物交流とインタビューの言葉からさぐる」『福岡市美術館叢書6 九州派大全 戦後の福岡で産声を上げた、奇跡の前衛美術集団』福岡市文化芸術振興財団、2015年、125-126頁。

*5──オチは1988年のシンポジウムにおいても、日本におけるアーティストの生きづらさを訴えている。(「『九州派展』開催記念シンポジウム」同上、242-243頁)

*6──鶴岡美直子『ボタン落とし──画家鶴岡政男の生涯』2001年、美術出版社、134-149頁。

*7──オチ・オサム『九州派3人展』目録より、1958年。

*8──*1に同じ、9頁。

*9──「オチ・オサム オーラル・ヒストリー」(聞き手=山口洋三)、2009年11月20日(2015年11月公開)。

https://oralarthistory.org/archives/interviews/ochi_osamu_01/