モノがある/形になる/時間が流れる/現実があらわれる

本展に足を運んだ多くの鑑賞者が、まずこの長く印象的なタイトルに目を奪われるだろう。これはイギリスの詩人T.S.エリオットの長編詩『四つの四重奏』(1943)のうちの一節「バーント・ノートン」からの引用である。タイトル引用部分は、原文で以下のように続く。「過去も未来も / あり得たものも、あったものも / 一つの終わりを指さす、それは永遠に現存する(Time past and time Future / What might have been and what has been / Point to one end, which is always present.)」(*1)。 磯谷の解釈に倣えば、このタイトルの引用は、単一的かつ直線的な時間軸を常識とした世界に生きる人間に対して、自然の存在者である鳥が、経験の内部に宿る「現実」と、それにともなう「時間と非時間」の複雑な感覚について、人間である私たちに対して諭している。第2次世界大戦下に生み出されたこの詩を、コロナ禍が戦争とのアナロジーで語られる現在に再び参照することで、私たちの周りにある事物が持つ複数の時間性に目を向けることを本展はうながしている。

大小のサイズで展開される写真作品では、作家が経験した日常的な風景がセピア色に近いモノトーン色に変換されている。身の回りにある植物、街路樹、博物館展示物、飛行機の窓からの景色、紛れ混んだ小さな昆虫たち、といった様々な被写体や出来事にまつわる複数の時間軸が、一様に静止してしまったかのような印象を与える。磯谷の写真作品では、写真イメージそのものと同等に、あるいはそれ以上にフレームの物質性が強調されている。額縁の1辺あるいは2辺が、単色の色彩で塗装されていて、これはモノトーンに変換されたイメージにもともとあった色彩のうちの1色を抽出したものであるという。額縁の辺が塗装されることで、元来そのイメージが持っていた豊かな色彩世界を鑑賞者に想起させる。同時に、無数のピクセルのなかからたった1色をPhotoshopのスポイトで抽出するかのように、本来はグラデーションのうちにある私たち色彩認識を単色に固定しながら物質化することで、デジタル画像によって構成される現代社会の視覚的現実の構造をも暴き出す。

例えば、《紙の月》は、飛行機の窓にお菓子の円形の敷紙を貼ってiPhoneで撮影し、オルタナティブな月の風景を生み出している。モノトーンに変換されたこの写真は、朝方か、日中か、夕焼けなのか、これがいつ撮影されたものか判別しづらいために、偽の月のリアリティをとりわけ強調する。本作の額縁の1辺は濃い青色で塗られているために、これが日中の景色であることに気付かされるわけだが、しかしいっぽうで、スマートフォンで軽やかに撮影されたとは思えないほどにイデアルな敷紙のペーパームーンによって、その時間軸への信頼はゆらぎ続ける。また、いくつかの写真作品が、フェルトを挟んで床に直に置かれオブジェクト化されることで、写真に映し出されるイメージを注視しようとする態度が、突如として阻害される。まるで設営途中の展覧会に迷い込んでしまったかのように、これらの写真作品がそもそも「モノ」であるという当たり前の事実に、写真作品と同じように「引きずり下ろされる」のだ。(とはいえ、フェルトで保護されている写真作品と同じように、この体験はあくまでソフトに導かれる)。

展示室中央には、電球の形を模したガラスの中に25リットルの蜂蜜が充填され、その中に落とされた集魚灯が鈍い光を放つ《花と蜂、透過する履歴》(2018)が展示されている。粘度のある蜂蜜を集魚灯の光が透過することで、私たちが通常目にする都市的な人工照明に近い光を、柔和かつ重厚なものへと変換する。このどこかゆっくりとした光は、他の生物種たちが織りなしてきた時間軸を私たちの現実へと介入させることで、私たちの信じる客観的/科学的な時間軸を遅延/鈍化させる。大量の花の蜜を往来しながら収集する1匹の蜂が生涯でつくり出す蜂蜜は、およそティースプーン1杯ほどだというのだから、この鈍い光は単純計算でおよそ5000匹の蜂たちの生涯労働の集積を透過する。働き蜂が集めた花蜜の生成そのものに他の植物種がかけた時間も考えれば、この複数性はより複雑なものとなる。他の生物種たちの生み出した過去を参照すると同時に、蜂蜜は糖度が高く酵素の働きによる殺菌効果があるため腐らず、芸術作品がしばしば目論む(未来へと続く)永続性をも本作は予感させる。蜂蜜の中に落とし込まれた集魚灯はさながら琥珀に閉じ込められた昆虫たちのようであり、自然界の物質、人工物、人的介入にまつわる時間軸を相関的に内包し合う。陳腐な言い方にはなるが、この遅延させられた光の柔らかさと温かみは、生物種としての本能的なインティマシー(親近感)を私たちに与えている。

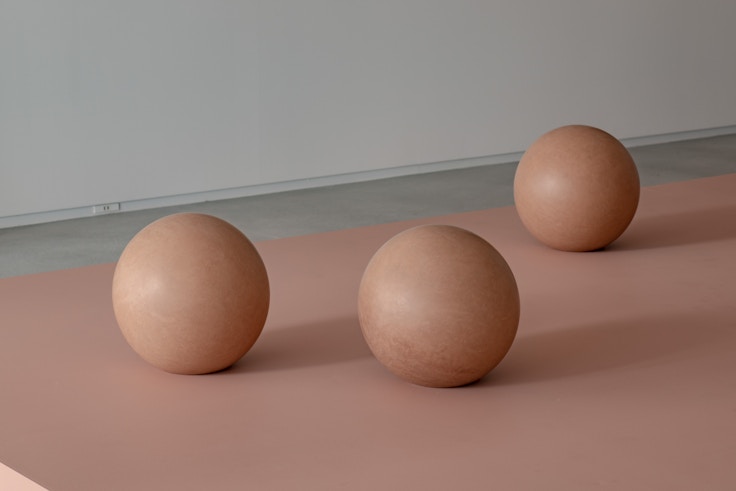

手前にある3つの素焼きの球体《活性01/02/03》(2021)は、さらにこの人工と自然、過去と現在、そして未来の対立を昇華している。5000年ほど前に東北地方でつくられた土器の破片を購入し集め、泥に還元したうえで、現代の粘土と混ぜ合わされ、純粋で理想的な球体へと焼き上げられている。磯谷は、人工的な操作による形態の純粋化、均質化、そして普遍化に対して意図的であり、「原始から現代」へという通史的な歴史観を、滑らかな球形へと変容させることで、鑑賞者の生物史的な単線的見地に基づいた「絶対年代」によるモノの理解を引き剥がす。本作は事物にある複数の「系統年代」(ジョージ・クブラー、*2)を、理想的な形態として文字通り「丸め込む」のだ。

そして、別の展示室の《同語反復と熱》(2021)は、建築用の赤いLED照明を光源として、光に集まる昆虫の飛行の軌跡をチェーンでつなぐことで表現している。チェーンには蛾の鱗粉を溶かした蜜蝋が塗られており、昆虫の飛来と熱エネルギーの双方を抽象的に示している。本作は、磯谷自身がバックパッカーとして東南アジアを旅していたときに見た風景に端を発しているという。人工灯と星や月の光を区別できない昆虫の習性、作家の記憶、そうした様々な時間の持続が、チェーンに塗られた蝋の光の反射とともに、ホワイトキューブを照らし出している。展示室奥の隅にひっそり小さく設置された本作を見ようと鑑賞者はこの赤い光源に誘われていく。そこで発見するのは、同じようにこの人工照明に誘惑された昆虫たちの軌跡(蜜蝋が塗られたチェーン)である。ここでひとつの疑問が浮かぶ。「良い作品」に巡り会おうと芸術鑑賞のコンテクストに則って本作に群がる私のような鑑賞者は、果たして作品そのものと出合っているのか、それとも月明かりと人工灯の区別がつかない昆虫と同じように、ホワイトキューブの制度が特権化するこの赤い光を芸術作品だと考える、いわばアート・ワールドの生態が要求する習性に従っているだけなのか。翻って、いまではほとんど古典的にさえ聞こえる「なにが芸術であるかは、アート・ワールドが決める」(アーサー・ダントー)という「同語反復」的なテーゼが、昆虫たちの軌跡とともに蘇る。「なにが月明かりであるかは、蛾たちの生態が決める」とでも言いたくなるほどに。

本展は、T.S.エリオットの詩だけでなく、フェルトや蜜蝋の使用によるヨーゼフ・ボイスの引用など、多くの美術史的文脈も参照しつつ、ほとんどモダニスティックな態度によってそれらを純粋で美的な形態へと落とし込んでいる。今日、専門用語(ジャーゴン)を散りばめ、モノを芸術作品たらしめる現代美術の制度への批判も強い(私も例外ではない)。そうした観点から言えば、本展が、大文字の美術史を参照しつつ理想化されたフォルム(形)を提示するという、あまりにもオーセンティックなスタイル(西洋的モダニズムの正統性を汲み取った美学)によって構成されているという点は否めない。しかし、だからこそこの徹底した純粋化や均質化や抽象化によって、「モノ」が内包している複数の時間・空間軸が、現在でもいまだに特権的な人間の「現実」に裂け目を生み出している。特に依然として煩雑な下等生物であると見なされがちな昆虫たちの生態が生み出すマテリアルは、作家の人工的な形態操作による理想化によって、「客観的」であるはずの私たち人間を巻き込むほとんど神秘的でさえある重力をも示している。あらゆる複数の時間の持続のなかで昆虫も人間も意味を生み出そうとするが、それを支えるには形が必要である。本展は、作家独自の記憶に基づく美的かつ詩的介入と抽象化によって、当たり前でありながら日常生活のなかでは認識しづらい、事物と形の関係に関する深い気づきを与えることに成功している。

誰でも少し考えさえすれば、いかなる意味も形を持たなければ伝わらないということに思い至るだろう。どのような意味も、それを支えてくれたり運んでくれたり、包んでくれたりするものを必要としている。それらは意味の運搬者であり、それらがなければ意味は私からあなたへ、あなたから私へ、あるいは自然界の一部から別の部分へとは伝わらない。

ジョージ・クブラー『時のかたち 事物の歴史をめぐって』中谷礼二・田中伸幸訳、鹿島出版会、2018年[原著: 1962年]、5-6頁

*1──邦訳は、T.S. エリオット『世界詩人全集16 エリオット詩集』西脇順三郎・上田保訳、新潮社、1968年、214頁を参照。

*2──以下を参照せよ。「事物の持続期間は絶対年代と系統年代というふたつの基準で計測が可能である。そのために歴史的時間は未来から現在を通過して過去へと続く単純な絶対年代の流れに加えて、系統年代という多数の包皮から構成されているとみなすことができる。この包皮は、いずれも、それが包んでいるその内容によって持続期間が決定されるために、その輪郭は多様なものとなるが、大小の異なった形状の系に容易に分類することができる。」(ジョージ・クブラー『時のかたち 事物の歴史をめぐって』中谷礼二・田中伸幸訳、鹿島出版会、2018年[原著: 1962年]、193-194頁)