東京・六本木のワコウ・ワークス・オブ・アートで、オランダ出身の作家、ヘンク・フィシュのキュレーションによる、パレスチナ出身の詩人や画家の作品にフォーカスした展覧会「If I must die, you must live 私が死ななければならないのなら、あなたは必ず生きなくてはならない」が開幕した。会期は6月29日まで。

本展の企画意図について、同廊代表の和光清は次のように語った。「取り扱い作家であるヘンクのInstagramに毎日のように投稿される、パレスチナ支援への訴えを見て、何かをしなければと思った。ヘンクに話を持ちかけると喜んで協力してくれた。まずはシンプルに『パレスチナにアーティストがいる』ということを日本の人々に知ってもらおうと思いました」。

会場で紹介されているのは、フィシュの彫刻作品やドローイングのほか、リフアト・アルアライール(1979〜2023)、ムスアブ・アブートーハ(1992〜)の詩、スライマーン・マンスール(1947〜)のエディション作品、そしてガザのためにアーティストたちが制作したポスター(Posters for Gaza)などだ。さらに長年フィシュと親交があるという奈良美智(1959〜)の、今回のアクションに賛同した新作も展示されている。

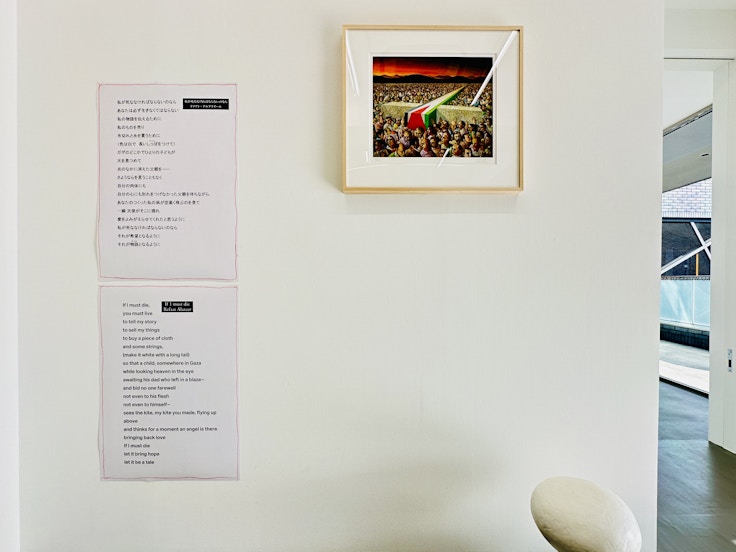

まず、会場に貼られているリフアト・アルアライールの詩に注目したい。アルアライールは昨年、イスラエルの空爆で死亡したが、その死を悟っていたかのうような詩を残していた。「私が死ななければならないのなら、あなたは必ず生きなくてはならない」という本展のタイトルは、この詩の冒頭からとられている。この詩の最後は「それが希望となるように、それが物語(テイル)となるように」と締められているが、ヘンクのキュレーションはまさにこの物語をつむぐアーティストたちの姿を伝えようとするものだ。

ヘンクはこうした状況におけるアートの役割を「ラウドスピーカー(拡声器)」に例えた。「正当な理由のためにこの拡声器を行使する」という言葉どおり、ギャラリーの外に面したガラスには本展のために制作されたヘンクの新作《To tell the story》(2024)が置かれている。小さなベルとパレスチナの国旗により構成されるこの小作は、国旗でベルを叩くと音が響く。ギャラリーの外の人をアルアライールの詩に歌われた「物語」に導くものといえる。

ヘンクの作品はほかにも壁にもたれかかった人物《The Wall》(2014)や、両手を空に向けて立つ人物《Que sais-je?(Montaigne)》(2023)などが展示されている。ヘンクが継続して制作しているこれらの人物像について、ヘンクは次のように語った。

「私にとって身体は経験したことの記憶であり現実的な存在ではありません。例えば、目を閉じて彫刻の造形をしているとして、その瞬間の私には手の記憶があり、感覚の記憶があります。それによって私は自分自身を知ることができる。ですから、私は身体の感覚や印象について、視覚的ではない触覚を使って彫刻の体型をつくっています」。

視覚ではなく、実際に手で触りその存在を認知するような人物彫刻は、誰しもの存在を象徴しているようだ。この人物たちはヘンク自身であり、鑑賞者自身であり、そしてパレスチナ人々でもあるのかもしれない。本作が導く、そこに手触りのある人間が存在するという実感は、いま一方的な攻撃にさらされている人々に思いを馳せるうえでも重要な役割を果たしているといえるだろう。

会場に貼られた、ガザのためにアーティストたちが制作したポスターにつても、ヘンクは次のように説明した。「ポスターはつねに革命の時代において重要な役割を果たしてきました。安価で、誰もが同じ知識を共有することができます。大学や図書館が破壊されて何も残っていなくても、何が起きたのかということを伝えることができます」。

本展ではスライマーン・マンスールの版画作品も並ぶ。73年にパレスチナ芸術家連盟を、94年にエルサレムにアル・ワシティ・アート・センターを共同設立しディレクターを務めるなど、長年パレスチナの美術界を牽引してきたマンスール。会場ではパレスチナの土地に根づいてきた伝統や、苦難と抵抗の歴史をモチーフにした作品群を見ることができる。

例えば《Yaffa》で女性が摘んでいるオレンジは、パレスチナ産のオレンジ「ジャッファ・オレンジ」だ。高品質で知られるこのオレンジは、例えばイギリスの朝食などでも提供されるだろう。ヘンクはここに「パレスチナが置かれている帝国主義的な状況についてのメッセージがある」と指摘する。現在のパレスチナの混乱の契機にイギリスが関わってきた歴史的事実も、本作には込められている。

奈良美智も今回の展覧会に賛同し作品を展示。奈良とは30年来の付き合いだというヘンクは、奈良について次のように語った。「私たちは互いに幼稚園の頃からの知り合いと冗談を言うくらい、同じ呼吸で、同じ種類の感性を持ってます。彼は政治や物事、いま世界で何が起こっているのかをよく認識している作家です」。

最後に、ヘンクがアートの可能性について語ってくれた言葉を紹介したい。「アートは悲しみを慰めてくれますが、これはそんなに単純な話ではない。あなたもこの問題に取り組む必要がありますし、そのためのあらゆる役割を得ることができます。それを提示するのがアーティストの可能性によって決まり、また生み出されます。アートは『変わらなければならないもの』についての情報を与え、それによって何かに立ち向かうことができるのです」。