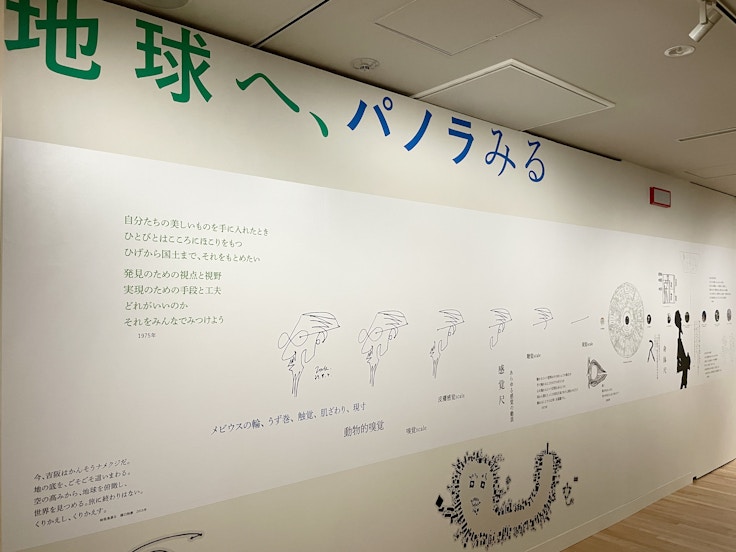

近代建築の巨匠ル・コルビュジエに師事し、「ヴェネチア・ビエンナーレ日本館」の設計などで知られている建築家・吉阪隆正(1917〜1980)。その活動の全体像を総覧することができるのが、3月19日に東京都現代美術館で開幕した「吉阪隆正展 ひげから地球へ、パノラみる」だ。

吉阪は1917年、内務官僚であった吉阪俊蔵の長男として東京小石川区に生まれた。幼少期に家族とともに2度のスイス生活とイギリス留学を経験し、ヨーロッパでの平和教育を受けて帰国。その63年の生涯のなかでは、建築だけでなく、教育者として早稲田大学で教鞭を執り、地域計画やアフリカ大陸と北米大陸横断、2年間のアルゼンチン赴任、インドや中国との国境を越えた交流など、地球を駆け巡るダイナミックな活動に取り組んだ。

本展では、こうした多彩な顔を持つ吉阪の生涯と、建築を中心とした領域横断的な活動を時代やテーマによって紹介。会場は「出発点」「ある住居」「建築の発想」「山岳・雪氷・建築」「原始境から文明境へ」「あそびのすすめ」「有形学へ」の7章で構成されている。

第1章「出発点」では、吉阪の誕生から今和次郎やル・コルビュジエとの師弟関係、地球を巡る活動の軌跡などを、年表を軸として紹介。同章では、吉阪の私家版の書籍や過去の展覧会ポスターも並んでおり、展示室の中央では、アルゼンチンの神話を描いた《宇為火(ウイカ)タチノオハナシ》がメビウスの輪のかたちで展示されている。生い立ちや活動からじょじょに建築の展示へとつなぐような構成となっている。

第2章「ある住居」では、新宿区百人町にあった吉阪自邸と庭が1分の1スケールで再現展示。1955年に完成した吉阪自邸は、日本で初めての人工土地を持つコンクリート住宅。国立西洋美術館建設のために来日したル・コルビュジエも訪れたという。

展示室の壁面にはこの自邸が立面図として再現。会場では、この建物に関するドキュメンタリーや写真資料のほか、30分の1サイズの建築模型や吉阪のアトリエである「U研究室」にあった製図台なども紹介されている。吉阪の原点であり、設計活動の拠点でもあった自邸を通し、「大地は万人のものだ」というその建築思想をうかがうことができる。

第3章から第5章までは、吉阪とU研究室による代表的な建築作品の構造模型、現場写真、図面などを中心に展示しながら、積雪環境や雪氷に関する研究、山小屋、ホテルなどの山岳建築の作品や、アラスカ・アフリカへの探検・紀行と世界の住居、世界中を旅した記録なども紹介されている。展示用の壁は吉阪の代表作の色から抽出されており、その高さもル・コルビュジエが考案した建築の基準寸法システム・モデュロールに沿ってつくられたという。

第6章「あそびのすすめ」では、吉阪が旅先や街中で描き続けた「パタパタスケッチ」やダイアグラム、愛用品などが展示。これらの作品を通し、吉阪の旅の跡や作画による表現と記号的アイデアの源泉を探ることができる。

最終章「有形学へ」では、吉阪が1960年代後半から亡くなる1980年まで行った都市や農村地域計画やフィールドワーク、研究などが集結している。本展の担当学芸員である井波吉太郎は同章について、「新たに関係者へのオーラル・ヒストリー調査を行い、これまで断片的だった事実関係をつなげていくような作業をしながら企画した」と説明している。

とくに吉阪の都市計画研究室としての出発点となった「大島元町計画」や学問分野を超えた早稲田大学グループによる「21世紀の日本列島像」「東京計画」の提案をはじめ、これまで展覧会で紹介されることが少なかった東京、仙台、津軽、そして韓国や農村での調査など、様々な地域で実施された調査やプロジェクトが総覧できる点には注目だ。

吉阪が高度経済成長期に精力的に提案したこれらの計画について、井波は「当時では時期尚早だったかもしれないが、いまの社会情勢だからこそ読み解ける計画がたくさんある。これからの我々の生活を考えていくうえでたくさんのヒントが含んでいるのではないか、という願いを込めてこの章を構成した」と話している。

また、本展の開幕に先立って行われた記者会見では、展示構成に携わった元U研究室在籍者の齋藤裕子と嶋田幸男が登壇。嶋田は、「63年という時間と吉阪の作業の量を割り算すると、本当にものすごいスピード感で一生を駆け抜けたと感じている」と語る。

いっぽうの齋藤は、「吉阪は世界中の人たちが様々な環境のなかでつくってきた住居を理解することによって相互理解を広げ、それが世界平和につながるのではないか、また、建築は人と人のつながりをつくるひとつの方法ではないか、という理解のために人づくり、街づくりを考えた」とし、本展について次のようなコメントを寄せている。

「今回の展覧会は、建築の作品を含めて、もっと広く人のつながりを伝えるような吉阪の思いを表せた展示になっている。ぜひこれを機会に、建築に触れるすべての人たちが、ものをつくる楽しさを感じていただければと思う」。