私たちが美術作品を鑑賞するときに感じる「心のざわめき」。ここに着目した展覧会「ざわつく日本美術」が、東京・六本木のサントリー美術館で始まった。会期は8月29日まで。

本展は、サントリー美術館の開館60周年を記念した展覧会の第2弾。同館コレクションのなかから、「ざわつき」をキーワードに選定された作品90件以上(展示替えあり)が並ぶ。学芸員だけでなく、教育普及とともにつくりあげられたという通常の企画展とは異なる趣向のものだ。

会場はプロローグ、「うらうらする」「ちょきちょきする」「じろじろする」「ばらばらする」「はこはこする」「ざわざわする」、そしてエピローグの構成。

担当学芸員の久保佐知恵は「これまでにないコレクション展を目指した」としつつ、作品の見せ方や空間演出へのこだわりを強調する。

例えば、プロローグに登場する5代目尾上菊五郎の役者絵からして印象的だ。1875年頃に制作されたこの役者絵は、「西洋錦絵」として売り出されたものの、その生々しさがかえって受け入れられず、不評に終わった作品だという。当時の最新技術である「砂目石版」によって、ザラリとした印象を与えるこの作品。本展ではその力強い目力を強調するように、来場者を作品が取り囲む。

ここからのセクションは、通常の鑑賞体験とは異なる角度で作品が紹介される。「うらうらする」では、普段は見ることができない作品の裏側を見せる工夫がなされた。江戸時代につくられた重要文化財《色絵五艘船文独楽型鉢》は、五隻のオランダ船の文様を配した作品だが、その底裏には「寿」の文字。これは、当時の人々がオランダ船を「宝船」と見立てていたことの証だが、展示ケースの床を鏡面にすることによって、その様子も詳細に観察することができる。そのほかにも様々な「うら」を見せる工夫に注目したい。

「ちょきちょきする」はその名の通り、切断によって制作当初の姿から改編された作品を展示するものだ。例えば重要文化財《佐竹本・三十六歌仙絵巻 源順》(鎌倉時代)。旧秋田藩主・佐竹侯爵家に伝わったことから「佐竹本」と呼ばれる本作は、そもそも100年ほど前までは長い絵巻物だった。しかしながら、佐竹家はこれを大正6年に実業家・山本唯三郎に売却。山本もその2年後に経営不振を理由にふたたびこれを売りに出した。売りに出された佐竹本は高価さゆえに単独での買い手がつかず、当時の財界人たちのあいだで分割購入されたという経緯がある。そのひとつが、本作だ。

また扇を手にした6人の女性を描いた《舞踊図》(江戸時代)は、現代では個別に額装されているものの、制作当時は六曲屏風だったと推測されている。本展では、その屏風のように角度をつけて展示。屏風時代を彷彿とさせる見せ方となっている。

日本美術は細かなディテールを楽しむ美術でもある。そんなディテールに迫ろうとするのが、「じろじろする」だ。ここでは豪華絢爛な腰巻、《茶練緯地宝尽模様腰巻》(江戸時代)に注目したい。これは、日本の伝統的な吉祥文様である「宝尽(たからづくし)」を着物全体に刺繍したもの。じっくり観察してみると、そのなかには「宝珠」「打出小槌」「七宝」などじつに多様な宝物が施されていることがわかる。なお本作は平たく低いケースに展示されており、近づいて見やすい設計がされていることもポイントだ。

「ばらばらする」では、蓋のついたやきものや漆工、金工など、蓋と身がセットになった作品をばらばらにして展示される。蓋と身それぞれを離し、一定の距離を取ることで、それぞれに施された文様や技法などの細かな部分が鑑賞可能となった。複数の作品の蓋と身をひとつのケースの中でシャッフルすることで、セットの意味を意識させる展示方法もおもしろい。

作品保存には欠かせないものの、通常展覧会では表舞台に出てこない「箱」。その箱に光を当てたのが「はこはこする」だ。重要な来歴情報が含まれる箱は、それ単独でも様々なかたちや大きさがあり、見ごたえがある。本展では箱と中身の距離を離して展示。箱から中身(作品)を想像させるとともに、床に記された矢印をたどることでその「正解」がわかるという仕掛けだ。

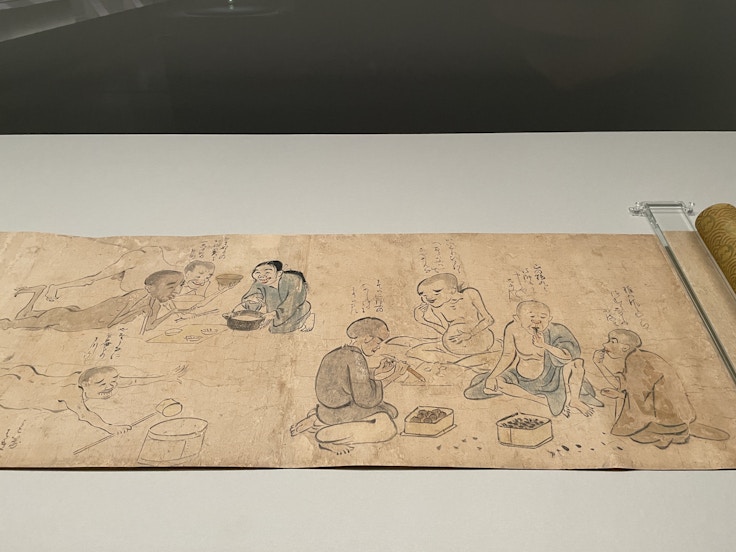

本展タイトルとなっている第6章の「ざわざわする」では、美しいだけではない、日本美術の側面や懐の深さを紹介。裸の男性たちが放屁の威力を競い合う《放屁合戦絵巻》(1449)をはじめ、サントリー美術館で数少ない春画のひとつである《袋法師絵巻》(江戸時代)などが並ぶ。

「あえて主観的にすることで楽しさを提案したかった」(久保)という本展。日本美術の名品とともに、心のざわめきに耳を傾けたい。