生命を主題や素材にした芸術の新しい潮流である「バイオ・アート」。その現在形を紹介する企画展「2018年のフランケンシュタイン バイオアートにみる芸術と科学と社会のいま」が東京・表参道のEYE OF GYREでスタートした。

本展は、金沢21世紀美術館で「DeathLAB: 死を民主化せよ」(2018)、「バイオバロック」(2017)、「コレクション展2 死なない命」(2017〜18)、「Ghost in the Cell: 細胞の中の幽霊」(2015〜16)などを企画し、話題を集めてきた学芸員の髙橋洋介がキュレーションを担当。

イギリスの小説家メアリー・シェリーによって「フランケンシュタイン」が誕生してからちょうど200年となった今年。髙橋は『フランケンシュタイン』で提示された「創造物による創造主への反乱」「神に代わり生命を創り出すことの代償」「性と生殖の分離」といった問題に焦点を当て、「蘇生」「人新世」「生政治」というキーワードで展覧会を構成した。

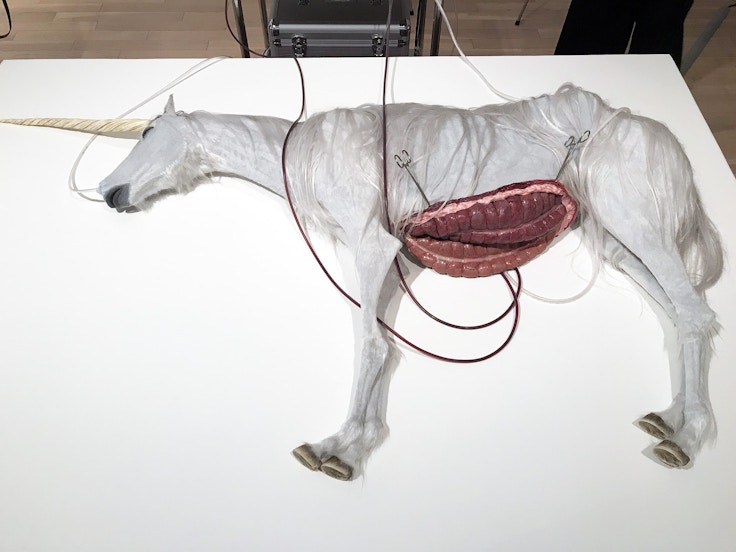

「蘇生」では架空の存在であるユニコーンをつくり続けてきた平野真美の作品がまず目を引く。台の上に横たわるユニコーンの腹部はわずかに上下し、そこにある存在がつくりものであることを一瞬忘れさせる。4年にわたりユニコーンの骨格、筋肉、皮膚、そして内臓をつくってきた平野。その状態は死に向かっているように見えるが実際は逆だ。《蘇生するユニコーン》というタイトル通り、完成時には腹部も縫合され、より「実在」に近い存在として完成。人工呼吸と血液循環によって蘇生措置を施されたユニコーンが誕生する。

いっぽう、ロンドンのティナ・ゴヤングが提示するのは生命倫理の問題だ。ファッション界の鬼才、アレキサンダー・マックイーンの皮膚を幹細胞手術で再生し、ファッションの素材として使うという《Pure Human》で一躍注目を集めたゴヤング。本展で展示されているレザージャケットなどは、豚の皮膚を使用したプロトタイプだが、マックイーン本人の皮膚やタトゥーなどがそこにはすり込まれている。なお、マックイーンは1992年に自身の髪の毛を編み込んだドレス《切り裂きジャックが犠牲者たちに忍び寄る》を制作しており、その所有者はマックイーンのDNAを使用して皮膚を再生することに同意しているという。

ノーベル化学賞受賞者、パウル・クルッツェンが提唱した新たな地質年代である「人新世」。この名称を関したセクションでは、ロバート・スミッソンやマーク・ダイオンといった作家たちが人間が環境へ与える影響を直接的に示唆した作品が並ぶなか、AKI INOMATAは代表作である《やどかりに「やど」をわたしてみる》を展示。3Dプリンタでつくられた都市模型の殻にヤドカリを住まわせるこの作品。殻、つまり都市は人間のアイデンティティでもあり、また移民問題やグローバル社会などを見ることもできる。

加えて、AKI INOMATAはアサリの貝殻の断面を100倍にズームした写真作品《LINES——貝の成長線を聴く》とファッションブランドの衣服の切れ端で巣をつくるミノムシの映像作品《girl, girl, girl…》も展示。人ではない生き物の姿を通して、人間のあり方を問うている。

個人の生に関する情報が政府によって管理される政治形態「生政治」。このセクションでは、生態情報がいかに重要で危険性を孕んだものであるかが2組のアーティストによって提示されている。

壁に掛けられた3つの人間の顔。これらは道ばたに落ちていた髪の毛やタバコから採取されたDNAをもとに、その落とし主の顔を再現したもの。ヘザー・デューイ・ハグボーグの《ストレンジャー・ヴィジョンズ》は、DNAによる監視の危険性を強烈なビジュアルで示す。

いっぽう、2004年にゲオアグ・トレメルと福原志保によってロンドンで結成されたアーティストグループ「BCL」が見せるのは、人間が科学技術を制御できるのかという問題だ。《BLP-200B:DNAブラックリストプリンター》と題されたこの作品で、BCLはパンデミックを起こす危険性があるウイルスのDNA配列を延々と印刷。ゲノム編集などが容易になってきた現在の状況と、いっぽうでそれがバイオテロなどにつながりうるという現実がそこにはある。