中野:おふたりが同時期に「A-POC ABLE ISSEY MIYAKE」「TYPE-1 ATLAS Collection」というブランドのリリースを発表されました。いまはパンデミックの時代ですが、とくに服飾の世界に関しては俄かには抗しがたく思える歴史的な試練がもたらされていると思います。こういった圧によって、現代にもそういった革命が起こりつつあるんじゃないかと感じて、面白いなと思ったのです。

おふたりはまったく独立に違うことを考えているはずなのに、クリエイターとして何か感じるものがあって、自分たちが何か新しいことを切り開かなければという意思を持ったのではないか、というのをお聞きしてみたかった。

宮前:中里さんと僕は世代も目線も近いので、服づくりを通してこの時代と向き合うなかで、自然と近い問題意識が生まれたのではないでしょうか。ただ解決するアプローチやソリューションが若干違うというだけです。とくにいまは時代の変化を多くの人が感じているなかで何ができるのか、ということをお互いにもがきながら探しているんだろうなと思います。まだ明快な解決策が見えているわけではないですが、何かを始めなくちゃいけない。

中里:おっしゃる通りで、いま共通の困難を迎えているなかで、苦況や課題に対して向き合う視点が似通うというのは、希少なことだと思います。ファッション業界では「共通言語」というか、近い視点を持っているデザイナーが少ないこともあり、そういう意味で以前から宮前さんとは交流がありました。

日本のファッションブランドが築いてきた歴史、流れがあるわけですが、我々はそこから学びを得ながら、次の世代としてどのような時代をつくっていくべきなのかというのは、つねに考えています。

中野:いまは不確実性の時代ですね。「大きな物語」が90年代初めくらいまでは機能していたけれども、それは崩れてしまった。私たちは阪神大震災もサリン事件も経験しましたし、さらに世界的に見ればイデオロギー崩壊の歴史をも目の当たりにしてきました。いよいよ大きな物語がなくなったときに、個としてどう屹立していくか、不確実性の時代をどう生きていくか。これまでに我々が教育を受けてきたような「与えられた選択肢の中から正解を選ばされる」というパラダイムで、こうした状況を乗り切っていくことは難しい。正解が誰にもわからないからです。

「アート思考」と言われるけれど、それがなんなのか、じつはきちんとした定義は実質なされていません。「アート思考」=「『右脳』思考」のように言う人もいるけれども、右脳ー左脳モデルは、近年の研究から否定されています。右脳が発達していれば創造的、という考え方は脳科学どころかもはや科学ですらなくただのおとぎ話です。科学の視座からこれが検証されることなく、表層的な理解にとどまって、こうした言葉だけが一人歩きしてビジネスを生んでいく様子は、それ自体が興味深い現象とも言えますが、やや滑稽であると言えなくもありません。

では本当に創造的であるとは何か。これこそ定義の難しいことです。少なくとも右脳思考だとかいうおとぎ話的なものではない。想定されうる要素をいくつかピックアップするとすれば、自分が選んだことに自信を持てるか、自信を持てなくてもこれでいいんだと決める力=自己肯定力もそのひとつには挙げられるでしょう。そういった要素の集成を、多くの人はアート思考と言っているのかなとも思いますが。

服というのは生きるアートですよね。その生きるアートとしての服をどのようにつくるか。これからを生きる人たちに間接的にでも指針を与えるものになると面白いなと思います。

不完全な身体から生まれるファッション

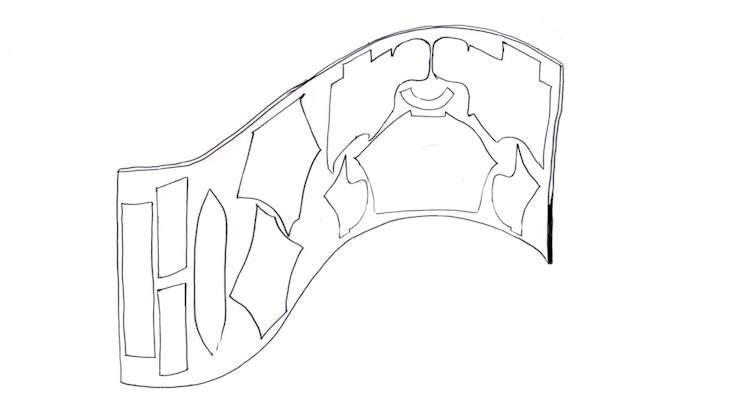

中野:中里さんは、ローレン・ワッサーさんという義足のモデルを起用して1月にプレゼンテーションをされました。ビジュアルは『ジョジョの奇妙な冒険』を想起させるような、いわば2.5次元のような感じでとても魅力的でしたね。

中里:ローレンさんとの出会いはとても大きなものをもたらしてくれました。彼女は大変な困難を乗り越え、もう一度新たなキャリアをスタートされた方です。モデルという職業は、様々なファッションデザイナーの求める理想の美しさを体現しなくてはならないという意味で、万能な身体の美しさを求められます。そのようななかで、足を失うという経験をしたあとに、再びファッションという世界に立ち向かっていくという姿勢がすごく勇敢であると感じました。そんな彼女の志に、1点ものの衣服をデザインするクチュールデザイナーとして、どのようなデザインを提案できるのかと、それは大きな挑戦でもありました。

彼女はファッションとして、新しく自分の体の一部になった義足というものを楽しんでいる感じがしました。会話の途中で「ちょっと待って」と言って、足をカチャっと外して取り替え、ハイヒールを履く専用の義足に取り替えて見せてくれたんです。まるで服を着替えるみたいで、こんなに簡単に自分の身体の一部を取り替えられるという状況を見たことがなかったので驚きましたね。義足の色もゴールドにこだわっているようで、義足が彼女のアイデンティティの表現になっている。これこそが新しいファッションの可能性であり、身体の可能性でもあると感じました。それは「不完全」である自分の身体と対話しながら、そして可能性をさらに広げていっているのだと思いました。

中野:面白いですね。「欠損」と一般的にはとらえられるなにものかが、かえって可能性になるという。彼女はそうした価値の転換を自ら発想して選びとり、実行したわけですよね。欠損を欠損として抱えていく人もいるのだけど、それをむしろ新しいものとしてこの完成度にまで昇華させたというのがユニークな点ですし、そこに注目した中里さんのセンスも素敵です。そもそも服というのは、私たちがもともと不完全な体を持っているからこそ生まれたものですよね。

中里:その話は重要ですね。そもそも服の原点は、他の種の皮を剥いで、身に纏ったことから始まったと言われています。自分の生物としてのあり方だけでは足りなかったから他から持ってきた、というのが衣服の原点です。機能として足りなかったものを、自分の身体を進化させるのではなく他から補い、活用していったというのが人間ですよね。

中野:そうですね。人類の最大の特徴のひとつは、自分の肉体が変わるのには何世代もの時間を経なくてはならないので、そうではなく、環境を変えてしまえという発想をすることでしょう。その最たるものが服の進化だと言えそうです。宮前さんのクリエイションも、テクノロジーと人間の不完全さを融合させようというところに大きな要があると思います。

宮前:ありがとうございます。「より良いものを目指して人間が変化を求める」ということは人類の歴史や文化の変遷においても興味深いポイントだと思います。ヨーロッパの服飾史を見ていると、人々は時代ごとの美意識や価値観によって理想とされる身体を求め、服飾はそのための創造を担ってきたように思います。例えば女性服であればコルセットをつけたり、男性服なら肩パッドを入れたりと身体を変化させてきました。

現代では身体を変化させるものとしてではなく、着用者それぞれのアイデンティティや生活を変化させるためのものとして衣服が活躍していますが、いま再び世の中の価値観が大きく転換しようとしていているなかで、これからの衣服の可能性を探究していくためにスタートさせたのが「A-POC ABLE ISSEY MIYAKE」なんです。

イッセイミヤケの服づくりにおいて服は着る人によって完成するものであるという考え方があります。デザイナーの仕事はイメージを形にだけして終わるのではない。すべてのつくるプロセスを考えるところから、最終的には着る人とのコミュニケーションまでをデザインすることがデザイナーの役割だと思っています。ひとつの例を挙げると、三宅一生が98年に発表したA-POC(エイポック)がありますが、その代表的なニットは、襟ぐりや袖など、好きなところをハサミでカットすることで、着る人が自由にアレンジできました。そのように誰もがデザインに参加することができて、最終的には着る人によって服を完成させる。A-POCが成立させた着る人とつくり手のコミュニケーションは、いまの時代に改めて大事な気がしています。

現代では着る側とつくる側がより近くなってきていると思うので、そのなかで新しい提案が必要だろうし、それが一方通行であってはならない。着る人の服に対する興味や関心に対して、いろんなことを伝えていく責任が僕たちにもあると思います。面白い時代になってきていると思うので、新しいコミュニケーションがもっとできるんじゃないかなと。その点において、中里さんの活動には共感を覚えています。

中里:一般の人が参加するというあり方は、クリエイションがある種民主化していく流れでもあると思うし、開放されていくような印象を受けています。それはまさに三宅一生さんが60~70年代の、大きく価値観が変化していく時代を見ていたこととも関係していますよね。その哲学が継承されながら様々なかたちで表現されているということが素晴らしいなと思いました。

宮前:じつはいま、すごく質感に飢えているんです。去年1年間、いろんなフィジカルな体験がなくなり、すべてモニター越しに、つまり視覚だけになってしまった。僕たちの仕事である服は「身体で感じるもの」なので、どのように着用者の感性を刺激するかを考えてきた。それが当たり前ではなくなってしまったことで、あらためて質感を感じるものをつくっていきたいなというところにフォーカスしています。テクノロジーは積極的に活用しながら、それ以上に、リアリティにこだわりたい。

中里:「身体で感じるもの」という視点で考えると、バーチャル空間は身体を拘束するものがなく、姿形を変えられたり、どこにでも行けたりとある意味自由なのですが、逆に自由すぎてしまう面もあると思います。私たちは重力という制約のなかで生きているのが大前提なので、なんでも自由だとなってしまった瞬間、はたして人に活力は生まれるのかというところが気になります。

中野:人間はちょうどいいストレスがあるときにパフォーマンスが最大になるようにできています。ストレスが軽すぎる状態だとかえってミスを犯しやすくなったり、うつ状態の要因になったりしてしまうんです。新しいストレッサーを求める振る舞いも、こういった性質から起こるのかもしれません。つまり新しい面白そうな「課題」を探そうとするんです。

宮前:ものづくりも、ある種大きな──ストレスという言葉が適切かどうかはわからないですが──そういうものがつくる原動力になりますね。そういう意味では、語弊があるかもしれないですが、いまの時代はクリエイティビティを発揮させるためにはいいのかもしれないですね。苦しい時代のほうが、新しいものが生まれるかも知れない。

中野:困難が新しいデザインを生む、と言っていいでしょうか。

宮前:制約がたくさんあるほど、それをどうやって解決するかという方向に動きますよね。難しい問題ほど解決するのが面白い。デザイナーにとってはいい意味でチャンスのある時代なのかなと。

中里:まさにそうですね。最近自分の写真を送るとそこにドレスの画像データを合成して返してくれるというサービスができてきています。実物のドレスは生産していないので、これはつまり環境に負荷を与えないサスティナブルな衣服なのではないか、という話もあります。

でも、ずっとものをつくってきた我々デザイナーからすると、その極論をぶつけられたときに戸惑いが生じます。物質がいらないとなると「それでいいんだっけ?」と。人が存在する以上、ある程度負荷が生じてしまうというなかで、物質を根本から否定してしまうことがはたしてソリューションなのだろうかと。制約があるなかでいかにソリューションを導き出すことができるのか、私のなかでそこが制作のモチベーションのひとつになっています。

そして、いま改めて、人はなぜこれ以上衣服をつくるのか、そしてなぜ衣服を着るのかという根本を考え直していくべきときが来ていると感じています。そこにデザイナーがどのような解を提示できるのかが問われているような気がしています。

中野:人間の生息環境がとても快適になるなかで、それでも服を着るのはなぜかということそのものが問い直されている感がありますね。皮膚はたんに外界と自分との隔壁、ないしは触感をつかさどる器官と理解されています。けれども、いっぽうでオキシトシンの分泌を促して人間同士の相互作用を誘起するコミュニケーションのための器官でもある。つまり、皮膚はインターフェイスです。大事な相手と握手をしたり、ハグをしたり、コロナ禍までは重要なコミュニケーション・ツールとして私たちが使っていた行動がいくつでも思いつきますよね。このインターフェイスをより精細に利用するために、我々は体毛を失ったんじゃないかという説もあるくらいです。例えば猿は顔の体毛がないのですが、私たちはそれ以上に体毛を失っています。そして、皮膚の感覚もより繊細になり、状態も一目でわかるようになった。

すると今度は、思考や戦略のすべてがつまびらかに伝わってしまっては、関係性と群の秩序が損なわれるという事態が生じてくる。極めてわかりやすい例でいえば、性的な興奮状態にあることが他のすべての個体に対して明らかになってしまっては混乱が起きる、という状況などです。個体としての戦略と社会性との狭間に生きる種である人間は、体毛を失った代わりに服を工夫して、見せる情報をコントロールした……と考えることができるんです。そして、失ったものの代わりに、見せる情報としての服の多様性が副次的に生じた。そのコミュニケーション・ツールの多様性を、軽々と捨てはしないだろうと思うんですよね。

ちなみに、私たちが個体識別するというのもオキシトシンと関わりがあるんです。ネズミにオキシトシンを打って、別の個体と一緒にしておくと愛着を覚えるようになりますが、この個体を群れのなかに戻してバラバラにしても、愛着を築いた相手のことは見分けるんです。ここからの話はちょっと論理にジャンプはありますが、それを着ていると誰とでも仲良くなれる服、みたいなものがあると面白いなと思います(笑)。

宮前:同じブランドや同じ服を身に着けている人がいると、価値観が近いかもしれないと思うことがありますよね。

中野:「ラベル」としても機能するんですね。

宮前:生物的に見ていくとおもしろいですね。服のあり方も変わるかもしれない。

不完全さとは可能性だ

中野:とくにいまの世の中では、多数派と同じ考え方でない人が排除されかねない怖さがあるけれども、基本的にファッションはそうではないですよね。誰もが同じ服を着ているより、たとえ同じブランドであったとしても違う服を着ているほうが、楽しくしかも豊かだと言える。それと同じように、ひとつの意見よりもふたつの意見のほうが豊かだと思える社会のほうが、レジリエンスが高い。違う考え方の人に出会えたら、本当はそれはラッキーなことなんです。社会通念よりもこれはファッションの方が先を行っていますね。みんながみんな同じ服を着ている社会が健全とは私は思わないんです。

例えばいま、バナナのキャベンディッシュ種というのが絶滅の危機にあるらしいのですが、バナナは全部クローンなんですね。同じ病気でいっせいに絶滅する可能性がある。これはモノカルチャーの脆弱性を感じさせられるような事例です。でも私たちは生物種としてみれば、同一にならないようにわざわざ有性生殖をしているんですよ。遺伝子を混ぜて、多様性を保てるようにわざわざコストをかけている。有性生殖しないんだったらもっと早く増えられるのに、です。

中里:つまりそれは不完全であったり、バラバラで多様であった方が健全ということですよね。

中野:そうですね。私たちが大きなコストをかけて有性生殖をしているのは多様性を保持して種としての強靭性を高めるためなんですよね。そういうことを何万年もかけてやってきたのに、同じ意見を求めるというのは進化に逆行するようなことだと言っても良いでしょう。大量生産・大量消費で成功した企業がここ100年くらい多かったので、「マス」で「同じもの」がいいんだとつい思ってしまいがちだけれども、それは比較的新しい現象なのではないでしょうか。しかも、その時代ももう終わりつつあるのかもしれない。そうじゃない時代を先取りするような新しいファッションが次は来ると期待したいし、実際にそうなっていくのかなと思います。

中里:そういう意味では、「不完全」という言葉は少しネガティブに聞こえますが、一番ポジティブな言葉かもしれません。不完全であることは可能性でもある。例えば、老化は不完全になっているのか、完全になっているのか、どっちなんだろうなと。少しでも寿命を延ばしたいとか、長寿になっていこうというのは心理としてわかるのですが、でもそもそも、人はうまれたときは完全でだんだん不完全になっていくという話なのか、知識が増えていって完全体になっていくのかというと、どちらも違うような気がします。何かを得たり失ったりと絶えず変化しながらも、つねに不完全な状態なのかもしれない、そういう意味で老化は決してネガティブではなく、その時々の不完全さが表現されているだけだと言えるかもしれません。

中野:今日のお話を通じて、そもそも人間の存在そのものが完全なものじゃないということに立ち返る必要があると改めて感じました。それをどういう実装によって可能性に昇華するか。おふたりは目指す先に共通のものを見ているのですが、違うアプローチをされていて、その途上で、バリエーションやシンクロするところがあるのが豊かで、面白いなと感じます。

宮前:「これが完全だ」と満足せず、さらに新しい方向を目指してコミュニケーションが起きるからこそ面白い。完全でないと思うから、まだ余白を探せる。その余白にさらなる創造の可能性や人間性のようなものがあり、それが人を惹き付けることにつながると思っています。新たに求めるものがなくなり、この世界の全てが完全だと思った瞬間、僕たちのやることはなくなるだろうなと。自分のいるプロジェクトでも社会でも、多様性があるからこそ面白いものをつくることができる。一人ひとりが完全なのではなく、コミュニケーションによって補い合うことでチーム全体に化学反応が起きて、新しい衣服の可能性にたどり着けるのではないかと思っています。

中野:歴史的な実験としても、完全を目指しすぎるものは失敗に終わることが多いようですね。完全を目指すと、逆説的なようですが、「完全」を達成するために「人間」を殺してしまう。

中里:人間にはその不完全な存在を受け止めながらも、時に足りない何かを補う術として衣服を纏うという行為を手にしているのかもしれません。人と衣服は切っても切り離せないものだと再認識することができました。

中野:ありがとうございました。