僕がチーフプログラム・ディレクターを務める「アーツカウンシルしずおか」は、静岡県内で実施されるアートプロジェクトの支援を事業の大きな柱としている。県内各地で様々なアートプロジェクトが行われるなか、国内外からアーティストが一定期間滞在し、リサーチ活動や作品制作を行うアーティスト・イン・レジデンスに特化した事業を展開しているのが、静岡県掛川市北部の原泉地区で開催されている「原泉アートプロジェクト」だ。会場のひとつになっている茶工場の跡地へ足を踏み入れた瞬間、思わず息を呑んだ。

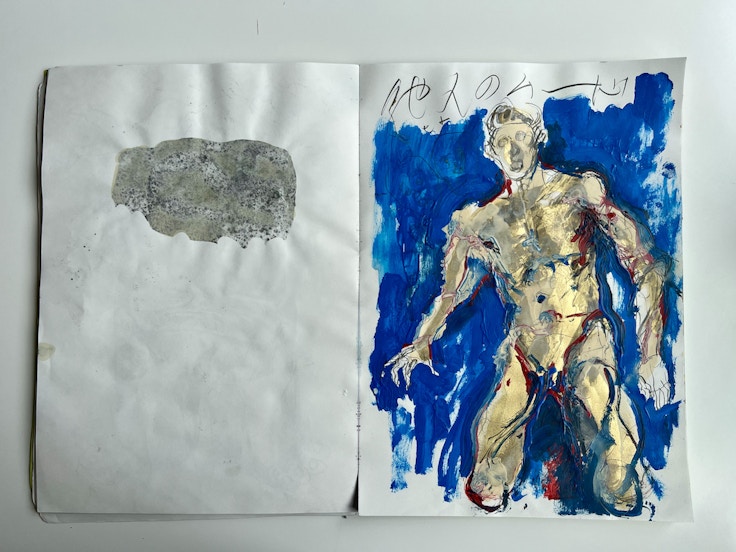

閑散とした空間に立て掛けられた4メートルにも及ぶ巨大な絵画。肉体を大胆に捉えた陰鬱な描写が特徴的で、その迫力はさることながら、画面から漂う得体の知れない不穏さを一度目に焼き付けようものなら、それはずっと頭の片隅に残り続ける。

作者の野々上聡人(ののうえ・あきひと)さんは、2018年から始まったこのレジデンスに初回から参加し、毎年滞在制作を続けている。この地区で譲り受けた杉やヒノキなどを用いた立体造形にアニメーションを融合させ、木製の人面などを積み上げて構成した高さ5メートルにもおよぶインスタレーション《ラブレター》は、2020年の「第23回岡本太郎現代芸術賞」で最高位となる太郎賞を受賞した。今年は制作に集中するため、茶工場内にテントを張って寝泊まりしており、話を聞こうと待っていると、全身ずぶ濡れになった野々上さんが現れた。聞けば、朝から近くの川でひと泳ぎしてきたようで、自然と共存しながら制作に打ち込んでいる様子が窺えた。身体から滴る水滴と扇風機の音がこだまする空間で、じっくりとその半生を伺った。

「子供の頃、両親と電車や新幹線に乗ったときは紙とペンがないと、泣き喚いて大変だったようです」。

1984年に3人兄弟の末っ子として生まれた野々上さんは、小さい頃は泣き虫だったが、絵を描いているときは、自然と泣き止むことができていたという。中学生の頃には、兄の影響で音楽に熱中し、楽器を触り始めた、高校時代からは友達とバンドを結成し、好きな音楽を流すことのできる放送室が、仲間との溜まり場になっていたようだ

「昔から、ずっと絵は描いてましたね。いまのように油絵を描いてはいないですけど、毎日手を動かしてスケッチをするようにしていました。現在も欠かさないようにしてて、これをサボると制作も乗らないんです。当時は、いつも音楽や絵のことばかり考えてて、売れなきゃダメだっていう風に思ってたから、本当に音楽を好きで続けていたわけじゃなかったのかも知れないですね。組んでいたバンドは高校を卒業して解散しました」。

高校卒業後は、しばらく東京へ住んだのち、自らの視野を広げるため、短期留学をした経験のあるオーストラリアへ旅立った。日本食レストランでアルバイトをしながら、1年間絵を描いて過ごしたようだ。帰国後は都内で再び数年間バンド活動に専念したものの、各々の都合でメンバーが抜けていくとバンド活動が停止してしまう状態にもどかしさを感じ、自分ひとりで完結できる表現として、「絵画」に魅了されるようになったようだ。25歳のときには、窮屈な日本を脱出するようにドイツのベルリンへ渡航した。

「空港に降り立ってもなんの当てもないんですよ。19歳のとき、オーストラリアの路上で絵を販売するバスキングをした経験があったから、宿探しも兼ねてバスキングを始めました。『ウチに住めよ』と声を掛けてきたなかで、一番大丈夫そうな奴について行って、そこで暮らし始めたんです」。

拠点ができたことで、油彩を抱えてギャラリー巡りなどを始めたが、ポートフォーリオを見てもらうことすらできず、まったく相手にされなかったようだ。他の都市への移住も考えていた矢先、ドイツ人ディレクターの目にとまり、2010年にはベルリンのスクワットギャラリー「タヘレス」で個展を開催し、話題を集めた。その前年には、バスキング中に知り合った男性に依頼され、高さ3メートルのベルリンの壁に絵画作品《晴天の石の空に圧死しない》を描き上げたこともあるという。

ドイツへ2年ほど滞在した後は、ベルギーやオーストラリアなど各国を点々とした。オーストラリアのメルボルンでも、バスキングで絵を販売して個展を開くなどしていたが、ミュージシャンOVE-NAXXと出会い、自作のコマ撮りアニメーションの制作を始めたことが野々上さんにとって転機となった。

「絵を描くだけじゃなくて、火を使ったり水を使ったりとあらゆる表現方法に挑みました。3人で共同制作をしたんですが、最初はiPhoneを構えて撮影していたのが、徐々に機材を揃えていった感じです。1年半掛けて、4部作となる36分間の実験アニメーション《KEBLUJARA》を完成させたんですが、全員素人だから、できた後にどうすればいいかわからず、とりあえず映画祭に出してみることにしたんです」。

全4本のうち2本が「モントリオール世界映画祭2014」にノミネートされただけでなく、続く作品も文化庁メディア芸術祭や新千歳空港アニメーション映画祭等、多くの映画祭で話題を集めるようになった。近作では、木彫りとアニメを融合させるなど、アニメーションの制作は野々上さんにとってライフワークのひとつになっているようだ。

そんな野々上さんは、知人からの紹介で原泉でのアーティスト・イン・レジデンスの存在を知り、毎年のようにやって来ては滞在制作を続けている。このアーティスト・イン・レジデンスの大きな特徴は、キュレーションを排除し、主に紹介制で滞在アーティストを選出しているという点にある。重要なのは、アーティストがこの地域を気に入り、新しいことに挑戦する熱量があるかどうかということだ。

「レジデンス自体が初めてだったんですけど、めちゃくちゃよかったですね。デカい場所や資材が揃わないと挑戦すらできずに、自分のなかに保留していることがいくつかあって、そのひとつがデカい彫刻をつくることでした。こんな伸び伸びした環境で制作に集中することができて、まさに巡り会えたって感じです。外国へ行ったら連む相手や環境が変わるため必然的に絵も変化するように、自分の新しい引き出しをつくるため、毎年原泉へ探求に来ている感じです。自分のスタイルを固定したくないし、なるべく嘘がない状態で描きたいなと」。

自らを異なる環境下に置くことで、野々上さんはまたひとつ階段を登ろうとしている。今回が最後だと思って滞在しても、制作を終えると、やりたいことがむくむくと湧き出てくるようだ。今年に関して言えば、「まだ大きな絵を描いていなかった」と思い立ち、500号はあろうかという自作の巨大な支持体へ挑んでいるわけだ。

「小学校の頃、兄から教科書に載っていた《ゲルニカ》の見開きを見せてもらって衝撃を受けた」という少年は、以来ずっと手を動かしている。「人から教わることなんてないから、美大に行こうとは思わなかった」と誰に教わることもなく、これまで独学で制作を続けてきた。

「絵に関しては売れたお金が家賃や制作費に変わるんですけど、彫刻は愛着があってできれば売りたくないんです。完成した際も、我が子のようにベタベタと触って撫で回してますから」。

「縄文」「原始」「土着」──。野々上さんの作品を眺めているとそんな言葉が浮かんでくる。炎をかたどったとされる「火焔土器」は、現在では水を神とあがめた縄文人が水しぶきを表現したのではないかと言われており、当時の人々は自然を観察し可視化することで表現に変えていたのかもしれない。そう考えると、野々上さんが自然豊かな原泉の地から受け取るインスピレーションは計り知れないものだろうし、息をするように日々制作を続けるその姿は、まさに生きることと直結している。

「もう、これがな無いと生きらんないですね。それがなんなのかは自分でもわかんないんですけど」と飄々とした語り口は、野々上聡人というアーティスト像を簡単には掴み取らせてはくれない。でも、きっと今日もどこかで、手の動くままトップギアでつくり続けていることだろう。