アートディレクターとしてウェブデザインや映像制作を多数手がけながら、ジェネラティブ・アート作品も次々と生み出す、qubibiこと勅使河原一雅。アーティストとしての出発点や、NFT作品を発表し続ける理由、現在のNFTをどう見ているかなど、話を聞いた。Adam byGMOがお送りする、スペシャル・インタビュー。(PR)

自分のイメージを超えていくものを探し求めて

――まずはデジタル・アートの世界に入られた理由を教えてください。

美術やデザインの世界には幼い頃から興味があって、モノトーンの画面が印象的なオーブリー・ビアズリーの作品が好きでした。ビアズリーの真似をしてインクで描くことにハマっていた時期もありましたが、そのまま絵画の世界に進むことにはならず、Macが一般に出回るようになると、そちらに魅了されました。

HyperCardというソフトウェアで、簡単なゲームなんかをよくつくっていました。コンピュータを用いてアウトプットをするという行為がとにかく面白くて、そのままデザイン業界へ進むことになります。10代を「画面」ばかり見て過ごした人間だったので、コンピュータに関わることやデザイン関係以外、何もやれることがなかったというのが実際のところです。

会社に入ってしばらく仕事をしているうち、子供が生まれ、その後父子家庭になりました。子育てをしていくにあたり、組織に属しているのが不自由になってきたため、独立し、アートディレクターとして仕事を始めたのです。ところが人に信用してもらえる材料が自分にはない。ならばということで賞をとり、仕事をしているうち、やがて個人的な制作活動をするようになっていきました。

――当初から個性的なデジタル・アート作品をつくっていらっしゃいます。代表作のひとつが、「MIMIZU」シリーズですね。

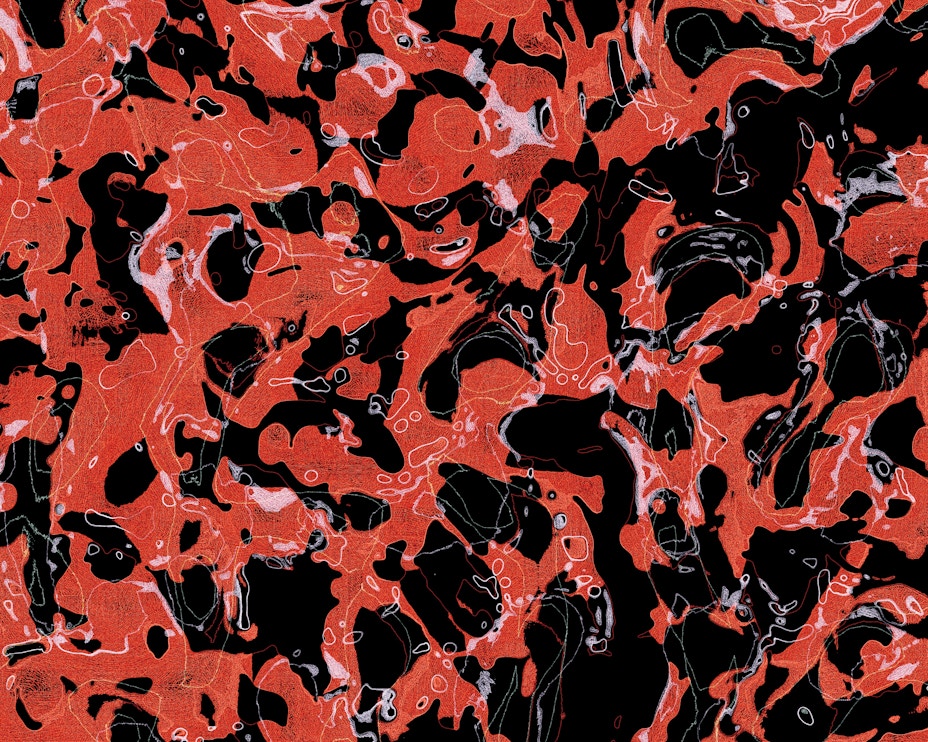

2010年にジェネラティブ・アート作品《hello world》を発表し、そのアルゴリズムを受け継いだ「MIMIZU」シリーズは、2018~24年まで続けることとなります。同シリーズはウェブデザイナー/映像ディレクターである中村勇吾さんから、音楽をテーマにした映像作品をつくってほしいとの依頼をいただいたのがきっかけで始めました。

制作に関しては自分の場合、いつも似たような過程を辿ります。まずはヒントを見つけようと、あれこれ考えながら、いろんなところへブラブラ出かけていきます。「MIMIZU」の考案中も、たまたま立ち寄ったデパ地下で売られていたテリーヌを見かけて、「これこそ音楽だな」と感じました。音楽が時間軸に沿って存在するものだとすると、テリーヌ全体が音楽の総体で、一切れひと切れの断面は音の瞬間みたいなものだと思ったのです。

ただ、その気づきだけでは、まだ作品はつくれません。さらに考えを巡らせているうち、近所を歩いていたら、道でミミズが死んで干からびているのを見かけました。ピカピカしていてきれいで、その姿がふとテリーヌとつながりました。ミミズを脳内の「交差点」として据えることで、バラバラな思考が1つにまとまって、音楽というものが掴めそうな感触が得られたのです。そこから「MIMIZU」シリーズが動き出していきました。

外から見ていると何が起きているかよくわからないだろうと思いますが、自分のなかでは何かが刻々と起きている。イメージ通りのものをつくるのは広告やデザインの仕事でたくさんやってきたので、自作では違うことをやりたいという気持ちが強いです。自分のイメージを超えていくものを、いつも探し求めているところがあります。

NFTへの展開

―― 「MIMIZU」シリーズは、のちにNFTとして展開されていきますが、どのような経緯があったのでしょうか。

作品をつくって売ることで食べていければいいのですが、少なくとも2010年代までは、デジタル・アートの領域でそうした仕組みは確立されていませんでした。クライアントワークなどを並行して手がけ、なんとかやりくりしてきたというのが実際のところです。

そこへNFTのブームがやってきます。最初はうさんくさいと思ったのですが、「MIMIZU」が生まれるきっかけをつくってくれた中村さんに「やってみればいいじゃん」と言われ、それならばと足を踏み入れてみました。

当時つくっていた「MIMIZU」シリーズは、ジェネラティブなアニメーションでした。これをNFTにしようとすると、なんらかのファイルのかたちにしないといけない。ジェネラティブアートなのに、ループポイントを調整した動画を出す、ということは何度かやってみたのですが、それではしっくりこなかった。そんなときにジョナス・メカスの話を思い出しました。彼は、実験映像ではなかなか食べていけないので、自作の映像を写真に落とし込み、それを展示して売っていたのだと。彼と同様に、自分もジェネラティブのアニメーションを静止画にして、NFTとして販売することにしました。

そこでアニメーションから静止画を連続的に吐き出し続けるシステムを組んで、大量の画像をつくっていきました。それらを眺めながら、ピンとくるものをピックアップして発表していくのです。以来、コードを微妙に書き換えながら、「ちょっと構図感とリズムを変えたい」「いい感じの絵柄になってきた」などと調整する日々が続いていきます。大きい鍋で何かを煮込み続けているような感覚ですね。

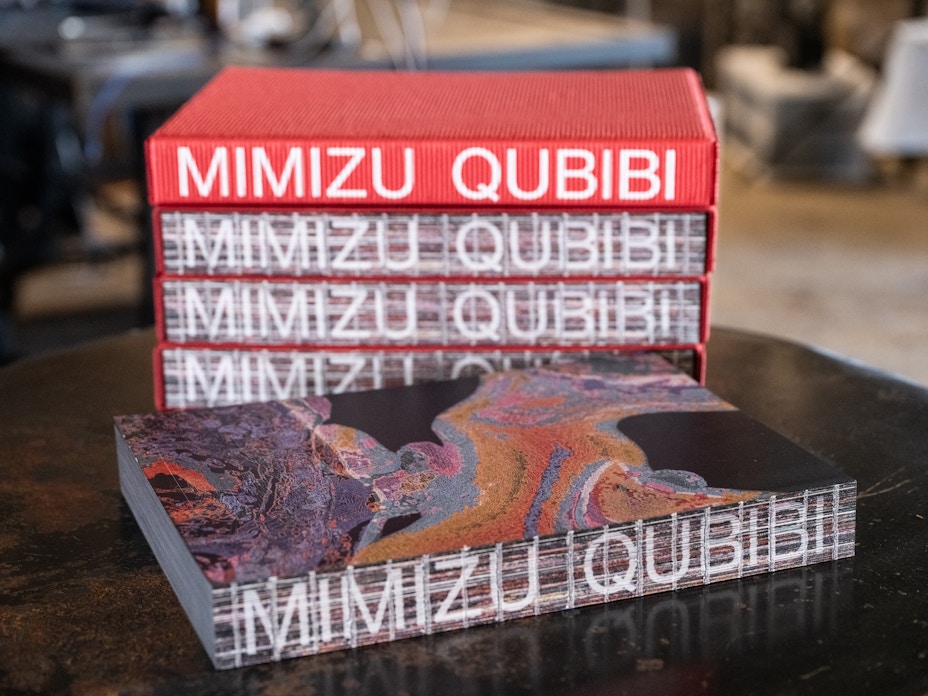

ただ、長くやっていると、画像を選び続けるのもデータを管理するのも、なかなかたいへんなことになってきます。そこで2024年12月、「MIMIZU」シリーズをアートブックにまとめ、完結させることとしました。自分のなかのアルゴリズムでは、イメージをひと通り網羅したようにも感じましたし、何より、一度終わらせないと新しいことが始められないなと。

NFTが果たした大きな役割

―― 長く続けてきたシリーズを終え、ひとつの転換点を迎えたいま、次なる構想をどのように考えているのでしょうか。またそのなかで、NFTとはどう関わっていこうと考えていますか。

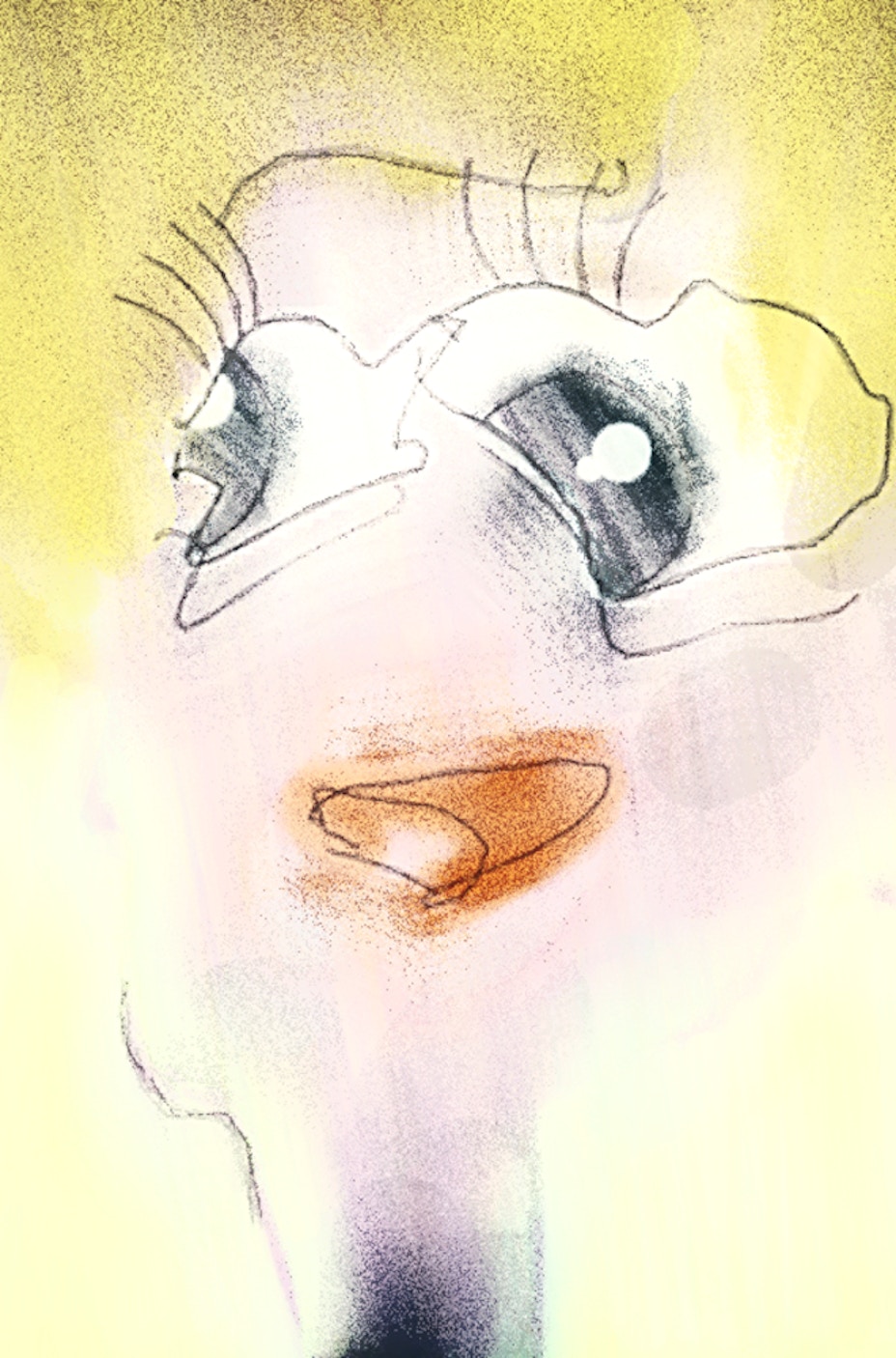

「MIMIZU」の終わりが見えてきたことで、ようやく新しいものをつくれるようになってきました。ここ数ヶ月は「Awakened」「Penmanship」といった新作にも取り組んでいます。「画面の中で展開する何か」が好きなことは変わらないので、そこで面白いことができればいいなと思っています。

ブロックチェーン技術とNFTが誕生したことで、デジタル・アートは販売の形式を得ることができました。NFT以前のデジタル・アートは、データそのものを売るか、モニターに何かを埋め込んだものを売るか、クライアントワークとして受注する、といったやり方くらいしか、制作の対価を得る方法がありませんでした。NFTという有力な販売方法が1つ増えたのは、単純に喜ばしいことです。

僕がNFTを始めた2021年はNFTが盛り上がっていた時期でしたが、その波に乗れたわけではありません。知られ始めたのは22年からでしたしね。当時と比べるといまは、かなりマーケットが落ち着いていますが、本来あるべき立ち位置に戻りつつあると言えるかもしれません。アートという観点から見れば、そもそも万人がアートに深く関心を持ち、売買に関わるなんてことはないでしょうから、NFTアートはニッチな存在というくらいで妥当なのだと思います。

僕が多大な影響を受けてきた音楽の世界では、かつてレコードやCDのかたちで流通していた音楽が、インターネット配信で聴けるようになったことで、例えば中東圏や南米の音楽にもたくさんふれられるようになりました。テクノロジーによって、インディーズなものが生き残る術を手にしたのです。デジタル・アートの世界でも、テクノロジーが、NFTアートなどのニッチなものが生き残る機会を創出していると言えるでしょう

NFTを含むデジタル資産全体が、もともとは法定通貨に対するカウンターとして出てきたものであり、インディーズ・カルチャー的な性格を帯びているものです。そうした世界や活動を支えるものとして、NFTも着実に整備されていってほしいと思います。