松田修「不適者生存」展 芸術と抵抗の作法 松岡剛 評

価値の転換そのものが見せ場となりうる現代美術にあっては、揺るがぬ根拠と妥当性を備えたかに見える「適/不適」の線引きよりもむしろ、いつまでも反転し続けるよるべなさが「適」となるのかもしれない。

イギリスの哲学者・社会学者、ハーバート・スペンサーが1864年に提唱した概念「適者生存」を批判的に参照したという「不適者生存」展は、「適/不適」の対立を巧みに反転させながら全体が構成される。おそらく批判の矛先は、理不尽な線引き以上に、分断の固定化へと向けられている。本展において「不適」な事柄は遊戯的に際立てられ、硬直した適/不適の関係に可動性がもたらされているようだ。

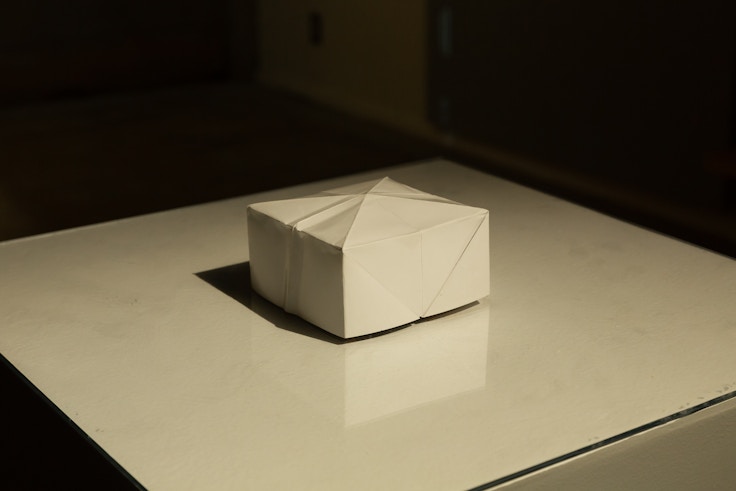

展覧会では、即席麺やカロリーメイトのイメージを反復させ、「不適」な食生活を色鮮やかにあらわした「The pattern」シリーズ3点をはじめ、6点の新作が発表されている。《Box with the Space of its own X-rating No. 1》は、その内部でアダルトビデオが上映されているらしい。だが本作は、誰も内部に入れない手のひらサイズの閉じられた箱状パビリオン(DVDのパッケージ紙を図柄が内となるよう折り畳んでつくられている)である。鑑賞者が目にするのは、「不適」とされるコンテンツを内包した、ということになっているオブジェクト、としての作品である。

つまり、様々な「不適」なるものが、まさに「適」ならざるがゆえに引き合いに出され、多様な技法を通して作品化されている。概ねそれらは線引きに揺さぶりをかけるものであって、妥当な適/不適を追求するものではないように見える。

そうしたなか、広島に関する作品《15人の隠者と1人の道化》には、より具体的な適/不適の上書き、あるいは修正の意志が感じられる。本作は、「広島市在住の方々に『言いづらいこと・言えないこと』をインタビューして、その素材を元に制作され」たものだという。モザイク処理が施された人物たちは、胸の内を吐露する(という設定の?)なか、一般的に強調されがちな「被爆地広島」の語られ方への違和感を表明する。これらの言葉を発している真の主体は定かではないが、現状に対する問題意識を反映させた誠実な言葉であるように感じられる。

こうした発言の合間ごと、インタビューに応じる人物のように、作家自身がモザイクなしで登場する。そこで彼は、いたってまじめな表情、それでいて道理をわきまえたかのような、抑制された口調で意見を述べる。ところがその発言は、言い淀んでばかりで意味をなさなかったり、ほかの登場人物たちが違和感を表明していたような、極めて表面的に聞こえる語りであったり、あるいは、広島名菓「もみじまんじゅう」についての言及であったりなど、とんちんかんなものとして挿入される。こうして、15人による、言いづらいことではあるのだが(不適)、状況に真摯に向き合った言葉(適)と、松田による問題のない無難な言明(適)が、極めて空虚に響く様子(不適)とによる、適/不適の交代劇が繰り広げられる。

ところで、本展が開催された「オルタナティブ・スペース・コア」は、市営基町高層アパートのショッピングセンター(人工地盤の地下に設けられたアーケード街)に昨年オープンしたアート・スペースである。大高正人の設計によるメタボリズム建築として知られる基町アパートは、かつて原爆スラムと呼ばれた地域を含む、住宅問題を技術的刷新によって解消する、意欲的かつ大規模な復興/建築プロジェクト(1969〜78)であった。住居だけでなく商店街、学校、集会所などを備えた集合体は、ひとつの独立した町の様相を呈している。そして、棟ごとに構成される居住エリアのユニットが「コア」と名付けられた。さながらSFアニメに登場するスペースコロニーのように、過去と未来が入り交じる不思議な雰囲気が漂っている。この場所は現在、住民の高齢化、商店街店舗の相次ぐ閉店、外国人住民の増加にともなう言語や習慣の違いによる交流の難しさ、といった課題を抱えている。

基町アパートのショッピングセンターを舞台に制作された映像作品《さよならシンドローム》は、これまで見てきた適/不適の転回というテーマにおいて、とりわけ重要な位置を占めている。向かい合う2つの映像にそれぞれ映し出される2人の男性(うちひとりは松田)が、男性器を模した玩具をキャッチボールのように投げ合う。どちらもが投げるたび、「いらないよ〜」「いりません」といった言葉を発する。しかも、当人たちは下半身を露わにしつつ、自身の性器を股に挟み、「なくなった」ことにしている。かつての小学生男子には懐かしい(?)、バレバレの非男性化をよそおいながら、いつまでも男性器を投げつけ合い、押しつけ合い、温存させてもいる。

展覧会のプレスリリースでも述べられているように、軋轢を引き起こしてしまう「男性性」を手放すふりをしつつも、「あくまで『不適者』としてしぶとく『生存する』」。こうした愉快な宙吊り状態こそ、「適/不適」のような分断がことさら煽られ、対立が見世物のように消費される社会に抵抗する、ひとつの効果的な振る舞いとなるはずである。