日本を通して見えてくる、知られざる「アメリカ」の歴史

ドクメンタ13(2012年)での建築的な大型作品など、立体的な構造物によるインスタレーションなどで知られるサム・デュラント。15年ぶりに東京で開催した個展では、構築的な作品から一転して、日露戦争、ペリー来航、バンドン会議といった歴史的事柄を取り扱い、アメリカでは一般的に認知度の低い日本をめぐる近代史に踏み込んだ絵画的インスタレーションを発表した。

Courtesy of the artist and Blum & Poe, Los Angeles/New York/Tokyo

展覧会の冒頭に展示されるのは、《1905年、日本がロシアを打倒、帝国》と題したドローイングだ。日露戦争の頃、日本で刊行された春画の一種「勝ち絵」を元に写し描かれた作品には、ロシア兵を犯す日本兵のイメージがある。第0次世界大戦とも称される日露戦争は、西欧の大国に対して初めてアジアの国が戦いを挑み、勝利した戦争である。それまで西欧列強に占有されてきたアジ アの植民地支配の構造に日本が加わり、20世紀初頭の東アジアの勢力図を書き替え、第1次世界大戦の火種の一つにもなった事件だ。

その戦後処理に一役買ったのはアメリカで、現在まで続く米露対立の出発点にもなった。日露戦争の 衝撃は、デュラントにとって勝ち絵の図像的な衝撃にも重なったのであろう。ここから始まる展覧会には、アメリカ人である作家にとって「知られざる」東アジア近代史、そしてそこに関わり続けるアメリカという、二重の発見としての作品群が並んでいるのだ。

Courtesy of the artist and Blum & Poe, Los Angeles/New York/Tokyo

第2次世界大戦後70年にあたる2015年、日本では戦争を振り返る展覧会が相次いだ。デュラントは「アメリカのアーティストである自分が、この年に日本で作品を発表するのは、重要な意味を持っていると思います。ただ、そのことは婉曲的であるべきで、直接的にその点(戦後70年)に言及する作品はつくりたくないと考えていました。それに、第2次世界大戦に言及するに十分な知識もまだ持ち合わせていません。むしろ、1904年の日露戦争や、1853年のペリー提督来航という、そこに至る歴史を振り返ってみたいと思ったのです」と語る。

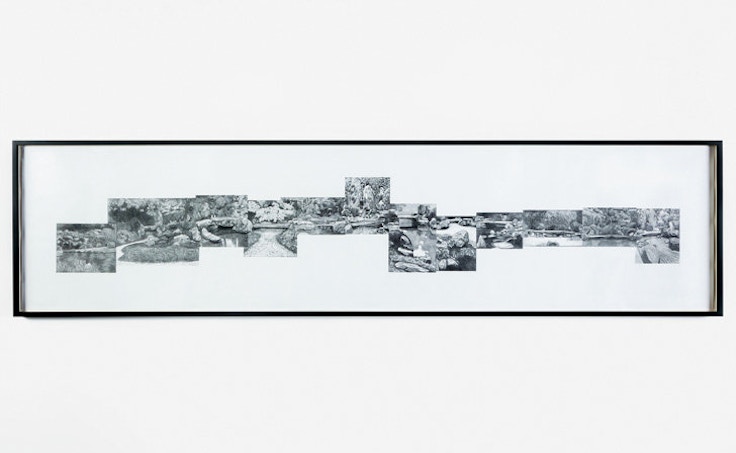

日露戦争に続いて現れるのは、黒船来航に伴い来日したアメリカ人を描いた日本人絵師たちの作品を引き写した《アメリカ人》や、ペリーに帯同したドイツ人画家のヴィルヘルム・ハイネの記録画のイメージを集めた《ペリー提督と画家ヴィルヘルム・ハイネの来日》など、訪れた側と迎え入れた側、双方の視点から描かれた作品だ。

Courtesy of the artist and Blum & Poe, Los Angeles/New York/Tokyo

「ペリー訪日は、日本を侵略こそしなかったものの、他国に経済的な関係を迫ったという意味において、アメリカ的な帝国主義が初めて発現した瞬間だったと思います。『このルールに従え』と武器を突き付けるやり方は、現在のTPPの状況にも通じるかもしれません。また遠征記に寄せたハイネの挿図は、芸術家と帝国主義との関係という側面からも注目されます。そして私自身もまた、アメリカ人のアーティストとして、日本で日本人に向けて日本のことを描いた作品を発表している。これらの歴史的・政治的な瞬間を、他所から来たアメリカ人が描き出す。非常に難しい問題ですが、そのことの意味をこの展覧会で問いたかったのです」。

アメリカが覇権主義を強めていくのは、西部開拓が終わる19世紀末以降のことであるが、現在に至る「強いアメリカ」のイメージの源を、それに先立つペリー遠征に見出したデュラント。写実的なハイネのリトグラフに基づく作品は、秩序だったイメージをまとう一方、日本人絵師が描いたアメリカ兵は活気に満ちている。ペリーが日本庶民の間でどのように受容されたか、しかも、侵略者としてやってきた人物の銅像すら立てられていることに、デュラントは驚きを持って接し、双方の印象や立場の違いを作品化していった。

Courtesy of the artist and Blum & Poe, Los Angeles/New York/Tokyo

そして展示は一転して、日本庭園の橋のイメージを集めた作品へ、そして1955年のアジア・アフリカ会議(バンドン会議)をテーマにしたシルクスクリーンで締めくくられる。第2次世界大戦後、西欧の植民地支配から独立したアジアとアフリカの国々が、相互協力や平和主義を確認したバンドン会議。これは、アメリカと旧ソ連のいずれの大国にも与さない、第3世界の樹立を宣言するものであった。

Courtesy of the artist and Blum & Poe, Los Angeles/New York/Tokyo

「バンドン会議は、大戦それ自体に言及する以上に、戦争がもたらした本質に迫ることを可能にする事象だと思いました。大戦の破壊の後に訪れた希望が、このとき、実現しかけたのです」。会議が目指した理想的世界を描き出したこの作品は、展覧会の冒頭にある《1850 −1900年、世界地図、アメリカとロシア》と対照をなす。

展覧会は一見「日本」をテーマにしているようだ。しかし、おおよそ100年の間に、西欧の覇権主義が終焉を迎え、新たな世界観が立ちあがる激動の時代を、史実とイマジネーションを織り交ぜながら実現した作品群は、「日本」を入り口にしつつも、世界の構造を視覚化し、同時にデュラント自身の問題でもある「アメリカ人が忘れたアメリカの近代史」を浮き彫りにするものであった。

Courtesy of the artist and Blum & Poe, Los Angeles/New York/Tokyo

(『美術手帖』2016年2月号「ARTIST PICK UP」より)