多様性を体現するような展示構成

──まず、展示が終わったばかりの浜松の展覧会「藤井フミヤ展 デジタルとアナログで創造する 多様な想像新世界 The Diversity」についてうかがいます。会場は全部で10室あり、それぞれの壁がビビッドな色で分かれた凝ったつくりとなっていましたね。会場構成はどのように決めたのですか?

基本的にはグラフィックデザイナーのおおうちおさむさんにすべてお任せしています。方向性について一度だけミーティングをして、その後、模型で確認しました。完成してから僕は初めて会場を見まして、中心に黒い壁の部屋があって、そこから中に入ると非常にモダンな空間が広がり、見事な構成だと思いました。展覧会のタイトルにもなっている「多様性」が、展示の表現から現れている。さらに作品のあいだに、僕が語った言葉が散りばめられていて面白いと思いました。絵を見ながら、言葉を探しながらめぐる構成で、アートのアトラクションみたいになっていましたね。

──藤井さんは、構成に関してまったく意見を言わなかったのですか?

そうです。プロデュースの仕事もしているので、人に振るべきところは振って、伸び伸びとやってもらったほうがいいと思っています。毎回、展示構成が変わっていくのは、僕も楽しみなんですよ。それぞれの会場に合わせておおうちさんがプランを練っているので、おそらく福岡アジア美術館では、また違う構成になるでしょう。

──浜松の会場で、とくに藤井さんが気に入った空間はありましたか?

女性をラインで描いた作品のある最後の部屋(ROOM10)が好きでしたね。

──「DIGITAL MASTURBATION」(1997)というコンピュータグラフィックスのシリーズですね。

これは青山スパイラルホール(東京、1998)で展示した作品です。当時は、いちばん奥の部屋にコンピュータが置かれていて、そこからヌード作品が、どんどんプリントアウトされていくというものでした。吐き出された絵が、機械の周りに溜まっていって、それを自由に持ち帰ることができたんですね。

──コンセプチュアルな行為を含む作品だったんですね。藤井さんは、まだ一般にコンピュータが普及していない段階で、いち早く制作に取り入れたり、AIを予感させるような仕組みを考えたりされていましたね。

あの頃は、ハイテクな人間に見られたいって願望もあったんでしょうね(笑)。仮想タウンの構想も考えたことがありました。街をつくって、ショッピングもして、コンサートも見られて。そして、部屋を売って。部屋というのはいまで言うところのクラウドみたいなものですね。現在では普通のことですが、当時、この構想を話しても誰も相手にしてくれませんでしたね。ちょっと早過ぎました。

──1990年代はコンピュータや仮想世界に強く興味を抱いていましたが、2015年頃から一転して、アナログな手法で作品を描くようになりましたね。

コンピュータにのめり込んだ時代があったからこそ、いまはその機能の2割ほどしか使わなくなりました。現在、誰もがコンピュータを使う環境になり、行き過ぎているんじゃないかと思うくらいですよね。恐竜もロボットも、ハリウッド映画を通じて、まるで実際に見たことのあるような感覚になっています。こうした時代に、二次元としてのアートはどうなっていくかと考えると、ジュリアン・オビーの絵画ように輪郭線とフラットな色面というシンプルな方向に行くしかないのではないかとも思います。また、コンピュータで出力した画面を見るよりも、絵具で描かれたもののほうが魅力的に感じられます。

絵を描く原動力とは?

──2003年頃以降、作品制作をいったん封印し音楽活動に専念されました。その後、10年ほどたってから制作を再開されていますね。きっかけを教えてください。

毎年、いろいろなデザインのカレンダーをつくっていて、久々に12枚の絵を描いてみようと思いました。このとき筆というものに目覚めたんですね。筆で意外に描けるなという実感があって、それから知識やテクニックを身につけるために、アクリル画や油絵の入門書を何冊も読みました。

──アナログで絵を描くようになって、15~16年が経過したということですか?

そうですね。ただ、本格的に描き始めたのはここ10年ぐらいじゃないかな。2019年に代官山ヒルサイドフォーラムで「多様な想像新世界The Diversity」展を行うことになって、そのとき約80点を展示しました。その半分が新しい作品だったので、半年くらいで40点ほど描き上げたことになります。

──音楽活動も多忙ななかで、どのように制作を行っていたのですか?

頭がすっきりしている午前中に制作をしていました。早朝に起きて12時ぐらいまで。夜は、たいてい酔っぱらっていますから、あんまり手を出さないほうがいいですね。もう、昔ほど遊びに出かけなくなったので、絵を描く時間が自分の時間となっています。

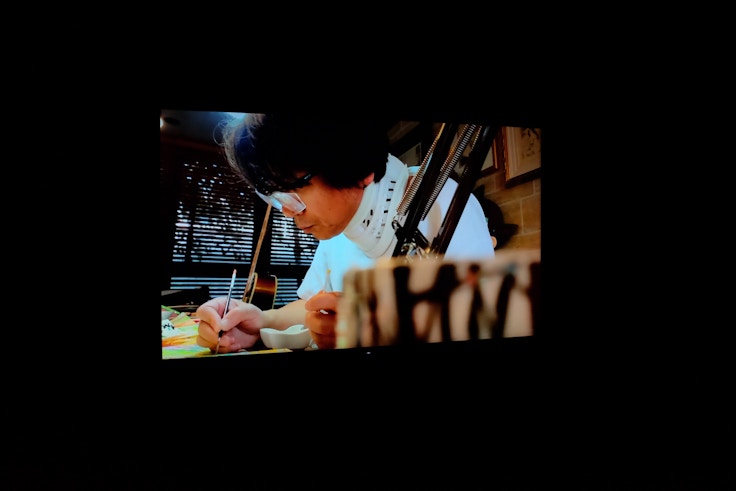

──いったん描き始めると、寝食を忘れて没頭してしまうそうですね。浜松の展示会場では《龍王》(2020)を制作する様子が上映されていて、首にコルセットをはめている姿が印象的でした。

下を向いて同じ角度のままでずっと描いていたから、首の神経痛のようになってしまって。細部を描くときは、首を固定しています。

──体調に異変をきたしても、制作をやめようとは思わないのですか?

これぐらいじゃ、へこたれないですね。腕が動かなくならない限りはやり続けるでしょうね。

──その原動力は、どこから来ているのでしょうか?

ものをつくる、人生のなかの喜びがあるんです。

──音楽活動では得られないものが、描くことにあるのですか?

うん、あります。まったくひとりで全部つくりあげるという満足感かな。孤独な時間ですが、それが寂しくない。制作中は、あそこをこう描いたら面白いんじゃないかとか、次にはこういうことをやってみようかなと考えていますね。

──絵はひとりの創作。対して音楽は多くの人と関わりながらつくりあげていくものだと思います。どちらもあることで、バランスが保てているということはあるのですか?

それは、あると思います。インとアウトという感覚ですね。アートはイン、音楽はアウト。自分が今後画家という職業に専念するというのは、ちょっと無理かもしれないです。もうアウトの味をしめちゃっているから、外に行かないと調子が出ないんですよ。ただ、年齢を重ねていくと、歌は肉体を使うので、いずれできなくなる可能性もありますよね。絵を描くことは肉体の衰えとはそれほど関係ないから、比重としては絵画制作が高くなっていくかもしれません。

多様性のなかにあるオリジナリティとは?

──展覧会のタイトルにもあるように、様々な画材と手法で描くというのが、藤井さんの表現の特徴であると思います。今後は、誰が見ても藤井さんだとわかるスタイルを徐々につくっていきたいと、本展にあわせて刊行された書籍でのインタビュー(書籍『All About FUMIYART』/美術出版社)で発言されていました。いずれは画材や手法を絞り込んでいくことも考えているのですか?

飽き性なので、ひとつのスタイルをずっとやっていける自信はないんですね。いろんな画材やテクニックを試していって、技術を上げていきたいとも思っていますし。ですが、人をモチーフにするという部分は今後も変わらないと思います。一貫したものがあるとすれば生命の宿っているものに魅力を感じるという点です。それに画用紙に鉛筆で描くスタート段階となるドローイングはすべて同じだと思っています。その後、シンプルに描いても描き込んだとしても、最初に発生する線やかたちは、これからもずっと変わらないでしょうね。

──展覧会場にはヌードをモチーフにしたものが多かったですね。

女性を描きたいという気持ちはずっと持っています。浜松の展示でROOMの一室がほとんどヌードばかりだったので、ちょっと恥ずかしかったです。少しは服も着せようかなと思ったんですよ(笑)。

──今後はどのような女性像を描きたいと思っていますか?

ポーズにもっと変化がほしいですね。普段しないような変なポーズというか。写真集などを見て参考にしますが、みんな同じようなものばかりなんです。撮られることを意識していない、構えていないポーズを描いてみたいと思っています。

──藤井さんの描くヌードは、ボディラインを強調するようなところもなく、後ろ姿も多くて、エロティックな要素がほとんど感じられないところも特徴のひとつかなと思いました。

そう、エロティシズムがないんですよね。表情もあまりなくて、生々しさよりも彫刻のような、引っ掛かりのあるフォルムを描きたいと思っています。

──以前のインタビューでは「女性を神格化して見ているところがある」とおっしゃっていましたね。

女性に対するリスペクトがあるんですよね。邪険にできないっていうか。

──それは少年時代から持ち続けている感覚なんですか?

美容師の息子ですからね。お店と住まいがつながっていたので、家にはつねに女性がいる環境でした。デビューしてから、さらに大半が女性という状況になってしまって。ずっと女性に囲まれているという不思議な人生なんです。

──福岡アジア美術館の展示でも、様々な女性像が並びますね。観客のみなさんにはどんなところに注目してほしいですか?

やっぱり一点一点、じっくり見てほしいですね。そして、何かしら自分の創作意欲につなげていただけたらと思います。みなさんも、編み物とかパッチワークとか、生活のなかで創作をすることがあるはずですし、また、絵から文章が浮かぶということもあるかもしれません。そうしたものの刺激になればと。

──藤井さん自身も古今東西のアートをはじめ、マンガやアニメなど様々な作品から影響を受け、それを創作につなげていますね。

アーティストって、そういうものだと思います。例えばいま目の前のものを見渡してみると、窓枠にあるネジ1個にしても、全部誰かがデザインをしています。様々なものがくっつきあって人間の営みになっていて、それを見ることでアイデアが湧いていきます。

──そう考えると、つねに身近な存在である女性がアイデアの源泉になっていることは必然と言えるのかもしれませんね。そこに、街で出会った様々なものからの発想がプラスされて多様性につながっているのではないかと思いました。

生きていることのすべてがアイデアにつながっていくと僕は思っていますね。