言葉が、文字が、解体された先に残るもの

声や言葉、そして文字は人間が他者とコミュニケーションを図るうえで、もっとも基本的なツールである。表情や動き、接触によるプリミティブな意思疎通に比べて、言葉や文字ははるかに多くの情報を詳細に伝達する。電話やSNSで地球の裏側とリアルタイムでやりとりをし、古代の人々の生活の様子を知り、SF映画で別の星から地球へSOSを発信するのも、やはり文字や声によるものであるように、人間が誰かと繋がるために不可欠の要素であり、私たちの生活のなかでとても身近なものである。身近すぎてあるのが当たり前なもののように。

ボーダレスアートミュージアムNO-MAで開催された「文字模似言葉」(もじもじことのは)展は、美術家である今井祝雄によってディレクションされ、今井を含めた11人の作家によって声、文字、言葉へのそれぞれのアプローチが展開される。

会場の外に掲げられた大きな垂幕状の木原真男の作品は、シンプルなスローガンが書かれており、そのストレートな言葉の強さが際立つ。しかし、本展において言葉の持つシンプルなエネルギーを表現した作品は木原の作品だけだったかもしれない。会場の中では言葉と文字、そしてそれらが表象する意味が解体されていくような表現が続いていく。

1階では、鈴村恵太、清水ちはる、元永定正、八巻清治、今井祝雄、林葵衣の作品が展開される。高速道路のフォントに興味を持つ鈴村は、エクセルを駆使して独自にそのフォントを増殖させていく。鈴村によってつくられた《高速道路フォント》と実際の看板を模した《迷甲乙の恋》が鑑賞者を迎える。丸みを帯びた独特の筆跡のひらがなで紙が埋め尽くされた清水の《心のままに》は、一見可愛らしくも見える文字でありながら、「埋め尽くすこと」への強烈なエネルギーに満ちている。

具体の中心的なメンバーのひとりであった元永の《ちんろろきし》は、晩年に出版された、意味のない文字の羅列と100枚の絵による絵本「ちんろろきしし」を元永自身が音読している。元永が歌うように呟くように発する声が、会場のさまざまな場所から聞こえてくる。

地図アプリから拾った言葉を、小さな紙面に判読不能なほどに書き込んでいく八巻の作品は、読める文字を探しているうちに、文字と線の境界は消失し、線のあいだに放り出されるような感覚を味わう。

ディレクターでもある今井の作品は、アルファベット26文字が散りばめられた巨大なハンコとしての機能を持った彫刻《レターストーンズ/彩色されたW,O,R,D》とそれによってフロッタージュされたもので、作品自体がメディウムとして機能する。

そして林の《Phonation-NO-MA-》は、会場の周りで聞こえてきた音、見える景色を窓ガラスに発声の痕跡として残していく。外の景色の上に浮かび上がる生々しいくちびるの軌跡は、発せられていたであろう音とともに、濃密な存在感を持って迫ってくる。このように1階では、文字の持つ意味と形体、言葉の持つ意味と音の分離が繰り返し提示されていく。

庭を抜けた先の蔵では、国谷隆志の作品が展示されている。暗がりで光るネオン管は、台座に伏せて置かれることで一見して読むことができないが、床から見上げるように覗き込むと実は意味のある言葉になっていることがわかる。3次元で一筆書きにされた文字は、向きによって読めるにもかかわらず、複雑で抽象的な存在として振る舞っている。

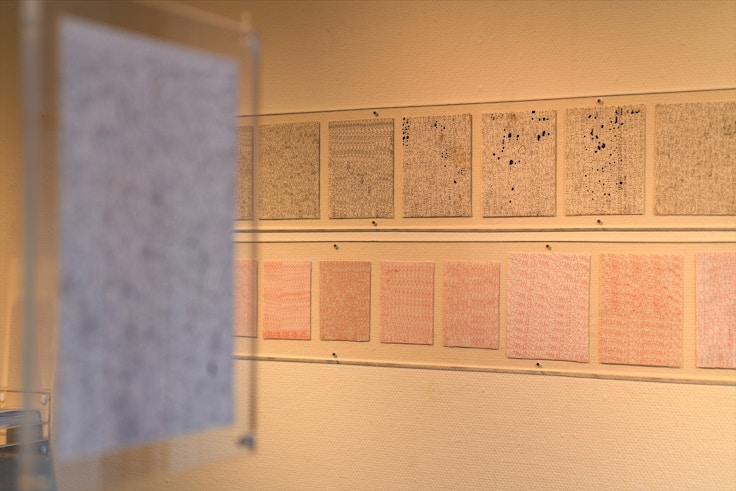

2階に上がると、文字は文としてかたちを成していく。牛島光太郎の《意図的な偶然》《組み合わせの方法》《一枚物語》は、イラストや作品と文の間の関係性を想像させることで、紡がれた文章に鑑賞者の貫入する余地をあえて残している。対して岩崎司の作品は、文章の意味そのものよりも、まず描かれたイメージと筆跡に圧倒されてしまう。

そして猛々しくほとばしる文字で書かれているのは、かつて短歌を嗜んだ彼の詩である。そして文章でありながらまるで抽象画のような戸來の《にっき》はその集積とともに、「にっき」であって日記でないあり方が展覧会においても独特の立ち位置を占めている。

各作品には丁寧に記述されたキャプションが添えられており、作家のねらいや意図、あるいは作品の成り立ちがそのままに開示されている。今井がリード文において「創造性豊かな作品を幅広く紹介し、日常とアートについて再考する」と述べているように、個々の作品は、言葉や文字へのそれぞれのアプローチによって生み出されている。清水や八巻、鈴村による文字を極限まで形体としてとらえるあり方や、今井や元永による言葉の持つ意味からのアプローチ、国谷の意味によるかたちの収束、林の行為の痕跡としての音の気配、牛島の関係性を読ませることによる意味の余白など、文字や言葉にまつわる様々な表現のバリエーションが素直に展開されている。にもかかわらず、それぞれの作品を見ながら展覧会全体を体験したとき、私たちの言語野は大きく揺さぶられることになる。

本展で起こっているのは、統合されていた既存の言葉の、インクの滲みのような形体と空気の震えとしての音、そしてそれらと切り分けられて宙へ放り出された意味への理性的かつ情緒的な解体である。それまで知っていた、使っていた言葉や文字が、かたちと音と意味に腑分けされたとき、あらわれるのはそれに乗せて発せられた魂の姿かもしれない。