まっさらな世界で生きる

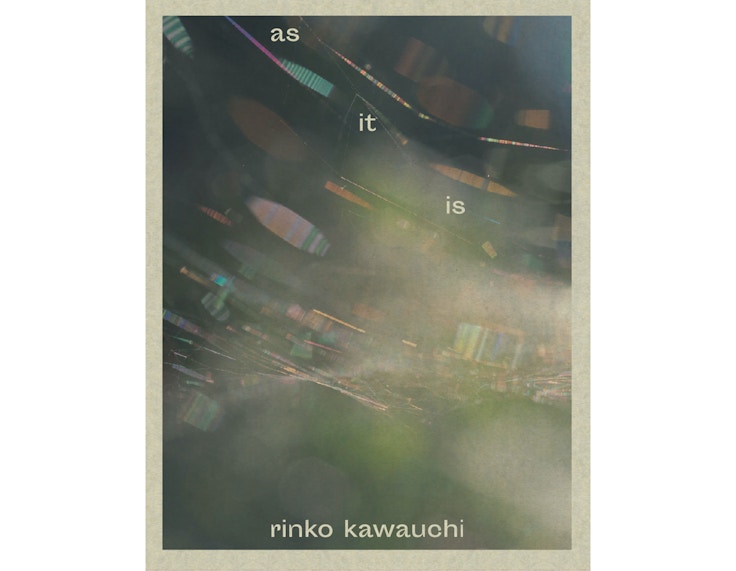

恵比寿にある写真専門の書店「POST」で、川内倫子の写真展「as it is」が、写真集『as it is』(torch press、2020)の出版にあわせて開催された。写真集は、2016年に生まれた川内のお子さんを中心とする作品で、被写体との親密な関わりのなかでつくりだされた「私写真」としてとらえることもできるが、空と雲、脱皮したてのセミ、水面に浮かぶ桜の花びらなど、自然世界の諸物の様子を写した写真も選ばれている。

これら諸物と、成長していく子供の姿を写した写真群が、一元的に統合されずに、緩やかにつながっていく。子供も、彼女をとりまく空気感のなかで、ほかの諸存在──木々、光、花々、猫──と触れ、浸透されつつ、そこで生かされている、この世に出てきたばかりの、脆さとともにある存在として、抱きしめられるかのように撮影されている。

欧米から輸入された写真集を中心とする販売スペースの奥にあるギャラリーには、この写真集からの何枚かのプリントと、20分ほどの映像作品が展示されている。映像は、銀色のMacBook Airに接続されたプロジェクターから、壁に直接映写されている。展示スペースそのものは簡素で、ぼんやりと佇みながら見ることを許容してくれる雰囲気に満ちている。川内の写真世界そのもののようだ。

映像を見終えて私は、夢の終わりのような気分を味わった。2016年から2020年さえもが、ひとつの過去として、過ぎ去ってしまった。その残り香のような映像世界。それらは、現実においてはもう存在しない。私たちは、またも曖昧なところに放り出された。それを「コロナ後」と、安易に名指したくない。コロナをも含めた巨大な何かが、いままさに始まりつつある。そこはまっさらなはずで、どこにでも行けそうなのに、不明瞭で、行き先が見えない。映像のなかに漂っていた川内独自の曖昧な空気感だけが、映像の終わった後にも、私のどこかに残っている。

『as it is』の基調には、どちらかといえば落ち着きがあり、いうなれば、静寂がある。なぜだろうか。ひとつにはやはり、生まれたお子さんが大きくなるのにつれて積み上げられていく写真の1枚1枚が、そのことへの驚きと信頼に発しているからだろう。生まれたときには何もなく、まっさらだった空間が、様々な事物で満たされていき、成長したお子さんは次第に部屋の外に出て、世界の広さと出会っていく。そしてこの出会いとともに、川内も、お子さんと一緒に、ときに彼女に導かれて、新たに世界と出会うのだろう。それは、子育てで外に出られず身動きできないでいた状態からの解放でもある。

『as it is』にある、穏やかな静寂。これを支えるのは、子供の生命の確かさへの信頼なのだろう。だが、それはもしかしたら、子供が生きる一瞬の儚さ、いずれは過去になり、もしかしたら忘れられてしまう瞬間の連なりのなかに生きていることの儚さへの不安のためではないかと、ふと考えてしまった。

なぜ儚いのか。それはやはり、2010年代後半における、温暖化や多発する災害といった、世界の不安定化と関係があると思う。私たちが生きている世界は、ときにあっさり壊れてしまう。そのなかで、それでも私たちは生きている。この儚さ。ここで私は、小説家であり写真家でもあるテジュ・コールが写真における静寂について書いていたことを思い出した。

川内の写真のファンでもあるコールは、静寂をやはり事物との関連で考えるのだが、彼の場合、それは「人間を排除した写真」である。しかも彼は、写真家たち(セージェイ・イルニツキー、グレナ・ゴードン、ギルス・ペレス)がウクライナやルワンダ、ナイジェリアといった紛争地帯で、残された事物(壊れたマグカップ、血まみれの床、強制連行された少女たちが残した教科書や文具など)が発するものをとらえた写真に共通するものとして、この静寂をとらえる。「事物は、かつてあったこと、もはやないことについて、ときに人間の顔よりも強く、私たちに思い起こさせる。写真における静寂は、行動にもまして情感的である」。人間不在の状況における事物。それは、人間が去ったあとの、残された事物である。でも、その事物は、「特別な個人的経験の貯蔵庫で、誰かの生の時間で満たされている」(*1)。紛争は、人間の不在化を強制的に、有無を言わさず引き起こすのだが、災害も同様である。

川内の写真集『光と影』(スーパーラボ、2011)は、東日本大震災後の、残された瓦礫や事物の写真群である。瓦礫になった風景において人は、まっさらな空間と出会ってしまう。コールが述べているように、人間不在の状況において残された事物は、起きてしまったことがもたらす悲惨を直接伝えることはない。そこには、ただの静寂がある。まっさらな空間の静寂。コールの言葉を反芻するとき、私は川内のこの作品を思い出してしまうのだが、これとの連なりで考えるなら、『as it is』は、なんであれ瓦礫になりうる世界において生まれてしまった子供が、そこに残された、様々な人の生の時間で満たされた諸事物のなかで、それらと触れあいながら、新たに生きていくことを主題とする作品と言えるのではないだろうか。

世界における壊れやすさの感覚を、テレビやSNSによる情報汚染とは関係なく保つことのできる子供たちは、世界の静寂、まっさらさを、大人よりも深く知っているのかもしれない。その子供たちが、これから経験し、生きることになる未来の想像の起点が、『as it is』にある。

*1──Teju Cole, “Object Lesson,” Known and Strange Things, New York: Random House, 2016, 138.