ページからの解放

尾焼津早織はコマ割りや吹きだしといった、マンガ的な技法を駆使して映像を制作する。近年盛り上がりを見せるウェブマンガにも関心を持つ彼女の仕事は、マンガのシステムを映像という媒体にそのまま代入することによって、カテゴリーをそのものを無効にしてしまう。映像を見ているにもかかわらず、なぜか私たちは、あたかもマンガを読んでいるかのように作品と向き合うことになるのだ。

動画をともなったマンガ表現の代表的な先行事例としては、井端義秀による《夏と空と僕らの未来》(2005、※1)がある。本作はキャラクターを実際にコマの内外で縦横無尽に動かし、紙をめくる動作まで再現することによって、アニメーションとマンガの高度な融合を果たした作品だ。このようにデジタルな環境におけるマンガ表現の模索にはすでに10年以上の歴史があるが、尾焼津の関心は、技術的に実現可能なメディウムの統合ではなく、より禁欲的に表現の幅を狭めることによって抽出される、マンガの特性を明らかにすることにほかならない。音響もなく、カットを割ることも最小限に抑えられ、複数のコマがつねにフレーム内に収められたその画面は、マンガという表現への構造的な理解に裏打ちされている。会場には3つの映像作品が展示されていたのだが、それぞれはこうした探求の成果として、単純な没入とは異なった反省を鑑賞者にうながしていた。

撮影=木奥恵三 写真提供=NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

まずは《メリー・ゴー・ラウンド》(2019)を取り上げてみよう。本作は孤独に思い悩む宇宙人と、その宇宙人がある取引によって出会ったうさぎとの交流を描いている。花の世話をし、お茶を飲む毎日の繰り返しが、実は逃れることのできない循環だったことに気付いたとき、それまでコマによって推進されてきた物語は脱臼され、円周を沿うように流れていた映像は、本作の世界観を直接的に言及する円環であったことが明らかになる。そしてそこから宇宙人が逃れようとする中盤以降、カメラワークはそれまでとは逆の、右方向に動き出す。

これは繰り返される日常から逃れる身振りを意味付けていると同時に、マンガにおける運動の方向がストーリーと強く関連しているという泉信行の指摘を思い出させるだろう。泉の著書である『マンガをめくる冒険(上・下)』(ピアノ・ファイア・パブリッシング、2008〜09)によると、縦書きの右開きである一般的な日本のマンガは右から左に読み進めていくものであり、アクションもまたそれにならうことによって「自然でスムーズ」になるという。そしてこうした物質的な制約下において、左から右へと運動が展開することは「向かい風に逆らう」ようなキャラクターの意志の発露として受け取れるのだ。このようにマンガの慣習を映像として直接的に利用することで、本作はページという制約を外しながらもマンガらしさを担保し、物語空間を視覚的に構造化するのだ。

撮影=木奥恵三 写真提供=NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

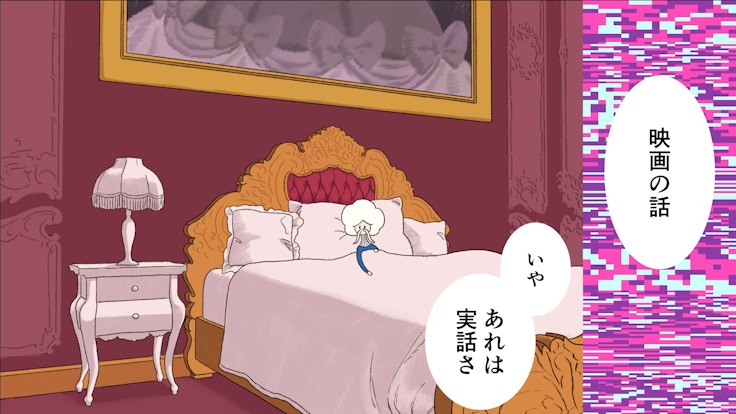

《星の便り》(2019)はマンガにおける発話を司る吹きだしを自由に活用することによって、作品の重層性を獲得した作品だ。細馬宏通が論考「吹きだしの順序と帰属について」(『マンガ視覚文化論 見る、聞く、語る』、水声社、2017)で提起するように、吹きだしはその音声の発信源であることを指し示す「しっぽ」を欠くことによって、音の帰属感が少し弱まるという特性を持つ。本作で尾焼津はしっぽを排することによって吹きだしを解放し、複数のキャラクターの発話として、吹きだし内のセリフを位置づけている。言葉の虚実が曖昧なまま進むストーリーテリングはさらなる錯綜をみせ、真相は解明されないまま物語は閉じられる。

撮影=木奥恵三 写真提供=NTTインターコミュニケーション・センター [ICC]

こうして作品を概観すると尾焼津は、ページに制約されないことでより増幅されるマンガ的要素の強調を試みている。要約するならば《メリー・ゴー・ラウンド》では読みの方向性であり、《星の便り》では吹きだしの帰属先を曖昧にすることによって、自由な構成要素としてそれを再解釈している。

床置きのディスプレイが没入感に拍車をかける《宇宙人、ひとり》(2018、※2)でもそれは同様であり、本作は時間を分節するコマの機能を活用して短い上映時間のなかに、長大な年月を閉じ込めている。この「マンガらしさ」を遵守する態度が、鑑賞者にマンガを読んでいるかのような錯覚を引き起こさせるのだ。

マンガという表現に内包された多様な叙述の可能性。それを検証する姿勢は、美術館やギャラリーでの発表も活発な横山裕一を思い起こさせるが、横山が徹頭徹尾時間の省略を行なわず、運動をひたすら描いていくときにあらわになるマンガの構造としての暴力性を追求しているとすれば、尾焼津はむしろカメラワークをゆるやかに操作することによって、鑑賞者の感情をコントロールする装置としてマンガを捉えている。もしかしたらその点では、美術作家として凝り固まる必要もないのかもしれないし、現代美術としての洗練を目指すならば、より展示形式を工夫する必要があるのかもしれない。ただ漫符や集中線など、尾焼津が本格的に流用していないマンガの表現技法がまだ存在することも踏まえると、これからの展開にも目が離せない。今後も柔軟なアウトプットを模索しつつ、自らのヴィジョンを具現化していってほしい。