映像という魔術のオペレーター

「影が動いたぞ!」(ジョン・ワトスン) 「もちろん動いたろうさ」(シャーロック・ホームズ) ――アーサー・コナン・ドイル「空屋の冒険」(*1)

名探偵ホームズが「最後の事件」(1893)で滝壺に消えてから「空屋の冒険」(1903)でしれっと帰還するまでの10年のあいだに映画は誕生した。トーマス・エジソンやリュミエール兄弟による装置の発明、そして物語映画の嚆矢として知られるジョルジュ・メリエス『月世界旅行』(1902)の公開。東京都写真美術館の企画展「マジック・ランタン 光の影の映像史」の最奥の壁には、エジソンとリュミエールの撮影した映像と『月世界旅行』とが、左右に並べてプロジェクションされている。

本展は「映像の歴史を、プロジェクションの歴史という視点から見直す」という宣言のもと、アタナシウス・キルヒャーによるマジック・ランタン(ラテルナ・マギカ)の機構の記述に端を発し、その発展・普及また日本への渡来を紹介し、そして上述の3人の映画、また現代美術家・小金沢健人の映像インスタレーションに至る。

「映画」の起点にはしばしば、連続写真の発明と、それを高速で次々表示するアニメーションの技術が挙げられる。その具体名がエジソンだ。しかし同時に、それを大きく投影してみせる光学技術が、現在のかたちの映画とくに娯楽としての一面には欠かせない。じっさいエジソンの発明した「キネトスコープ」や、同年にW.K.L.ディキンスンとハーマン・カスラーの発明した「ミュートスコープ」などは、ひとりずつ覗き込んでしか見られなかった。リュミエールの興行において映画と合流する〈投影〉の重要性に注目した本展の史的な意義はよく評価できよう。

落ち着いた資料展の様相を呈した本展の冒頭はしかし、――フィルムを回しはじめる瞬間、上映に乱れがあるように――静かには始まらない。ひとつは、展示室外に置かれたゾートロープ、フェナキストスコープ、マジック・ランタンである。それらは机上に並置され、来場者は自由に操作してアニメーションや投影を体験できる。そしてもうひとつは、はじめのセクション〈マジック・ランタンの誕生〉に展示された19世紀の「影絵遊び」のイラストレーションである。

本展に冠された「マジック・ランタン」の語源は、数学者トマス・ワルゲンスタインによる呼称「ラテルナ・マギカ(Laterna Magica)」いわば「魔術ランタン」であり、その機構をキルヒャーが紹介した『光と影の大いなる術第二版』(1671)にも「De Laterna Magica」という名が読み取れる。娯楽としての普及以前からそう呼ばれていたのであり、つまりラテルナ・「マギカ」とは正体不明の魔女の燈籠というより、不可思議なイメージを生み出すが光学的には明白な装置を魔術的と比喩したにすぎない。その点で影絵はどうだろうか。影絵はたしかに投影を用いた手遊びだが、レンズの仕掛けを用いるわけでもないし、当のイラストレーションでも朗らかな遊びのように描かれ、さして不気味ではない。二重の意味で影絵は「ラテルナ・ノン・マギカ」なのだ。ではゾートロープやフェナキストスコープは? それらは回転させることでフリッカーが発生し、肉眼にアニメーションを見せる装置であり、レンズの「マギカ」はおろか「ランタン」もなく、ラテルナ・マギカとたしかな連続性があるとは言いがたい。

こうした冒頭の「乱れ」から、本展は始まる。本展に冠された「マジック・ランタン」という語は、たんにキルヒャーが記載した〈無人の〉投影用レンズ装置だけを内包するわけではないのだ。キルヒャーの図になく影絵とゾートロープにあるもの、それはオペレーターの有無である。前者に示されているのは、二重の部屋とレンズ、広がる光、光源の蝋燭、そして煙の排出口だけで、その装置を動かしたり扱う人物はいない。だが展示された影絵のイラストレーションには影だけでなく、手を使ってそれを上演する人物もしばしば描かれている。《中国の影絵》と題された1枚はスクリーンの裏こそ描かれないが、魔法使いのような服装の人物がそれを指図しているさまが描かれている。そして会場外のゾートロープは「触れて動かす/触れれば動く」体験を促しており、鑑賞者自身が手で円筒を回すオペレーターとなるのだ。「マジック・ランタン」という語は本展において、光学装置そのものや見世物の不気味さだけでなく、アニメーション効果を実現させるオペレーターの存在まで含み込むように運用されている。

本展は、現在のプロジェクションまで通貫するひとつの技術史と、ショーイングの装置として普及する歴史とを並走して紹介する。科学的教育への応用、興行の流行、家庭用小型版の発明、また「江戸写し絵」……映像史を見直すための「プロジェクションの歴史」とは「ショーイングの歴史」であり、いつもそこには投影をオペレートする技術者=演者がいるのだ(*2)。影絵の主から江戸写し絵のパフォーマーまで、アニメーション装置の背後のあるいは正面に立つオペレーターへの意識が発見できるように本展は構成されている。

いわば「マギカ=魔術」から「マジック=奇術」へと、展覧会の重心は手品のコインのように移動しはじめる。光学的洗練と幻影を譬喩した「魔術」から、機構をオペレーターが扱うという事実も含みこんだエンターテインメントたる「奇術」へと〈瞬間移動〉するための〈種〉として、ゾートロープ、影絵、後述するファンタスマゴリア、そして展示中盤には「写し絵」の紹介映像があるのだ。つまり本展の骨子は、ジョルジュ・メリエスとゾートロープとを〈別のしかたで〉結びつけるメディア=メディウム=仲介手段として、マジック・ランタンとファンタスマゴリアを召喚する点にこそある(*3)。

奇術師として活動していたメリエスは、1902年に『月世界旅行』を発表する以前から、自身の奇術劇場で自作映画を連日上映していた。自らが7人に分身して演奏隊を演じる『一人楽団』(1900)や、いわゆる「人体消滅マジック」をジャンプカットを用いて見せかけた『ロベール=ウーダン劇場でのある婦人の詐術』(1896)などのラインナップは、メリエスが「奇術として」映画を製作・上映していたことを証している。その後の「物語映画」まで至る仕掛けとしてつねに「奇術」があったのであり、とりわけ注目したいのは、人体出現マジックを同様にジャンプカットで見せかけた『ファンタスマゴリア的イリュージョン(Illusions Fantasmagoriques)』(1898)である。題の「ファンタスマゴリア」とは、18世紀末に登場したマジック・ランタンをリア・プロジェクションする見世物であり、当の装置はスクリーンの背後に隠されている(*4)。少年が箱に入る瞬間をカットしてあたかも突然現われたように見せるジャンプカットは、観客から仕掛けを隠蔽してイリュージョンを遂行するという点で、メリエスにおいて奇術と共通していたのだ。

映像効果に本来存在する、オペレーターによる奇術そのもの。それをモンタージュの境目に解消させずに、見える違和感として映像のなかへ受け継ぐ固有名がメリエスである。

さて、もはや本展において定位置を得ないのは、エジソンとリュミエール兄弟のほうだ。彼らが撮影し上映する映画はいわゆる「撮って出し」であり、終始規範化・自動化された、人為を排した映像行為なのだ。撮影技師や上映技師も装置まるごと透明化されているし、映像にかつてとらえられた人々=パフォーマーの演技もまた自然なものに見えるよう透明化されている――彼らは奇術師ではなく、ゆえに彼らを見つめる観客席に意識されない。

エジソンやリュミエールがモチーフに選んだ汽車の減速やボクシング、赤ん坊、舞い上がる羽毛や埃などは、いずれも〈奇術〉の入り込む隙のとぼしいものばかりで、それは同時期に出現したスナップ写真、なまの映像の美学である。エジソンとリュミエールは技術的にはたしかにメリエスに先行し、映画史の消失点に位置づけられるが、彼らの〈撮って出し〉の形式はそれに伴ってあらわれたにすぎない。本展は、マジック・ランタンや影絵、そしてゾートロープからなる投影オペレーションの歴史を組み上げることで、メリエスに行き着く映像の〈奇術〉の形式を、彼らに後出するものではなく対置しうるものとして提示する。これこそが「プロジェクションの歴史」をもって本展が達成せんとする「映像の歴史の見直し」である。

ところが、あえてアニメーションという軸から穿てば、この並行に編まれた「投影オペレーション」の歴史もまた細く裂けていくだろう。

ゾートロープやフェナキストスコープにおけるアニメーションは、絵をなめらかにつなげるよう稠密する「中割り」に存するものだ。主にフライシャー兄弟によるロトスコープの発明によって飛躍的に発展したことで、中割りは近代的なアニメーションを完成した。ポーズの間を埋めるような絵を実写映像から謄写することで、活き活きとした人物のイメージを獲得し、本来の視覚残像効果に報いたのである。つまり、もともとアニメーションの原理から映画に発展した中割りの稠密は映画から再度輸血されたものでもあるのだ。そこで描かれる=撮影された身体運動は、パフォーマーが意識しきれない微細な単位までに至っており、ヒステリー者の無自覚な痙攣さえとらえる神経科医ジャン=マルタン・シャルコーの眼がここには浸透している。

だがマジック・ランタンや写し絵のつくりえる動きは、フレームが少ないためにぎこちなく、視覚残像効果は起こせない。せいぜい可動するフレームをぎしぎしと動かすか、光の強弱を使って2枚の静止画を入れ替えるばかりで、畑耕一が報告するように「ひどく不態で不自然」なものだった(*5)。写し絵の幽霊ものの上演では、オペレーターが幻燈機とスクリーンとのあいだに指を泳がせることで光線を乱し、幽霊の存在のおぼつかなさを表現する。ふつうに見れば、マジック・ランタンのスライドや写し絵の演出は大味で、もどかしいぎこちなさがある。スムーズなアニメーションが促す没入はそこにはなく、それを純粋な動きとして見るのはもちろん、純粋ながたつきとして見るのも難しい。わたしたちはしかし、それはそれで楽しむすべを知っている。

ジャンプカットを用いて女性の消失を見せかけたメリエスの作品は、絵の隙間を否認するという点でシームレス(seamless)なアニメーションの系譜にあたるが、しかしわたしたちは、布に隠れた女性が忽然と消える間際の、ジャンプカットによるメリエスの姿勢のぶれを、この映像に映っていない外のオペレーションへ帰せざるにはいられない。このずれをあえて内在的な動きとして読み込もうとするよりなお速く、馴致されたリテラシーの納得が追いついてしまう。むしろ予感さえしていた安直さがほんとうに到来した「ズコッ」さえある。当時の民衆にとってはイリュージョニスティックに見えたかもしれないが、もはやわたしたちはリテラシーの老婆心から逃れられないではないか。ジャンプカットを差し挟んだ役者の姿勢のずれについて、わたしたちは容易に仕掛けを看破し、オペレーターの存在を直感することができる。かくしてマジック・ランタンのショーにおいてぎこちないオペレーションを通用させる共犯者に鑑賞者を仕立てあげる「ぐだぐだの畸術(seamfulmagic)」は、エジソンらの規範化した「オペレーターのなさ」だけでなく、稠密したアニメーションの「オペレーターいらず」にも対置しうるのだ。

その点で、最終セクションに展示された小金沢の二作品には半端な対照だけが見いだせる。《よびつぎうつしのためのインタビュー》(2018)は、親しい人々に「死」に関する質問を投げかけたシンプルな記録映像であり、まさに彼らの心の動揺、恐れや勇気などの感情をとらえんとするドキュメンタリーの眼がここに浸透している。

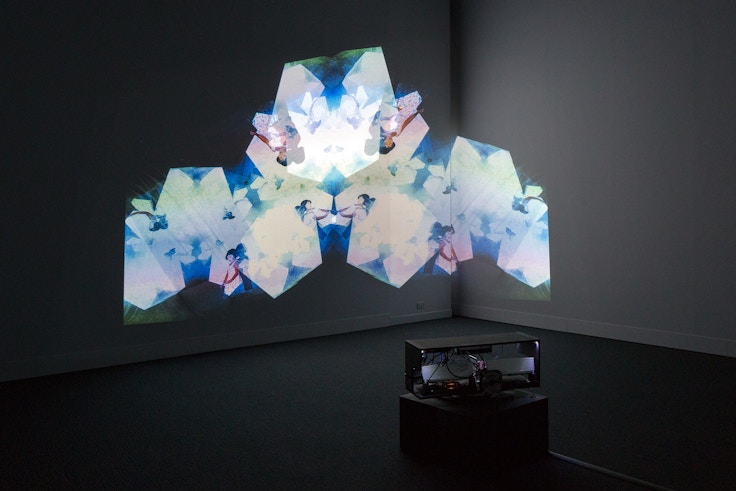

たいして暗室で展開された映像インスタレーション《よびつぎうつし》(2018)は、「1時間で1周するプロジェクターによって、360度の投影が展示室でおこなわれる。映し出されるのは、小金沢によって呼び出された、幽霊たちである」(*6)。たしかにそれは映像の回転機構が露出しており、部屋に展開される――プロジェクターの投影範囲だけでなく、すべての壁が同時に潜在的にスクリーンでありうるという意味で――映像の幽霊を可能にするオペレーションの存在が鑑賞者に開闢されており、奇術的だといえる。それに人物をおぼろげにコラージュした映像もまた不気味で、たしかに「マギカ」である。だが同時に、その音すらしないゆっくりでスムーズな一定速度の自動回転は、影絵や写し絵におけるぎこちない手動のアニメーションの補完、間の悪さ、あるいは即興的に手をかざして光を乱すようなぐだぐだ=しわだらけ(seamfulness)とは異なる、稠密の「卒なさ(seamlessness)」をもっている。

なんとかかんとか演じられていることがなんとかかんとか演じられているままにあるぐだぐださ。下手なフィルムの切り貼りのぐだぐださ、影絵のわちゃわちゃとした応答。生放送のコマーシャル直前に突然まくしたてるタレント。スライドの古くさいディゾルヴ、SNSで流れる気の利いたトリック映像。親指切断マジック、パントマイム、噛んでしまっただじゃれ。コロッケの五木ひろしロボ。研修中のレジ店員が「五千、六千、七千、八千、九千円になります」と見せる貨幣のめくり。TikTokの早送り。わたしたちの視界の内で、動きのオペレーターはしばしばぎこちなく痙攣している。

「ねえワトスン、このぼくが、一目でそれと知れる人形をああやって立てておいて、それでヨーロッパきっての抜け目のない連中をだましきれると期待するような、それほどぶざまなまぬけだとでも思うのかい? この部屋にきてから二時間になるが、そのかんにハドスン夫人は、もう八回もあれをすこしずつ動かしてくれている――言いかえれば、十五分ごとにだ。そのつど像のこっち側にまわってからそうするから、彼女自身の影が映るおそれはない。あっ!」(シャーロック・ホームズ) ――アーサー・コナン・ドイル「空屋の冒険」(*7)

脚注

*1——深町眞理子訳『シャーロック・ホームズの復活』(東京創元社、2012)より

*2——ロザリンド・クラウスは「見る衝動、見させるパルス」において、ゾートロープやステレオスコープなどの装置において 観客がイリュージョンに没入しながらもその見世物を成立させる仕掛け=操作に意識的であるようなさまを「二重の効果」と 呼んだ。(ロザリンド・クラウス「見る衝動/見させるパルス」ハル・フォスター編『視覚論』[榑沼範久訳、平凡社、2007])。

*3——美術家・美術批評家の黒瀬陽平はゾートロープのような光学装置をコンピュータゲームの起源に位置づける(黒瀬陽平「現代美術の起源」東浩紀編『ゲンロン8』[ゲンロン、2018])。いわば映画とは映像の再生装置が規範化・自動化すること で二重性を奪われたメディアであるのに対し、プレイヤーとのインタラクションにもとづくゲームはその二重性を全面化したメディアである。そこで本展は、「映画的でない」はずの二重性をもたらす冒頭のゾートロープと、終盤のメリエスとのあいだに、「マジック・ランタン」およびファンタスマゴリアを置く。黒瀬が引くようにジョナサン・クレーリーは、光学装置 を安易に映画の前史に位置づけることを批判しているが、そうした素朴な連続性を退けることで本展は「映像の歴史を、プロジェクションの歴史という視点から見直」そうとしているのだ。二重性を残しながらも、インタラクションなきままにとどまる映像の質感こそ、本稿がささやかにも整理して浮き上がらせんとする形式である。

*4——エルキ・フータモがファンタスマゴリアと比して紹介する19世紀初頭の催し物『アーガスコピア』では、観客は自由にそ の仕掛けを見ることができた(東京都写真美術館編『マジック・ランタン 光と影の映像史 展覧会カタログ』[青弓社、2018]より)。こうした、仕掛け=オペレーションを見せられる観客こそが、本展に おける鑑賞者でもあり、「動きのタネ」の目撃者として共犯的に仕立て上げられているのだ。

*5——畑耕一「影絵の話」岩本憲児『幻燈の世紀:映画前夜の視覚文化史』(森話社、2002)より

*6——東京都写真美術館編『マジック・ランタン 光と影の映像史 展覧会カタログ』(青弓社、2018)より

*7——深町眞理子訳『シャーロック・ホームズの復活』(東京創元社、2012)より