1880年に岐阜県で生まれ、1977年に没するまで、じつに97年の天寿をまっとうした画家・熊谷守一。猫や花や虫など、身近な対象を明快な線と色で描いた作品は、多くの人が目にしたことがあるだろう。

その熊谷が今年、没後40年を迎えたことを記念し、12月1日に東京国立近代美術館で「没後40年 熊谷守一 生きるよろこび」展が開幕した。

1900年に東京美術学校(現・東京藝術大学)に入学し、青木繁ら同級生とともに黒田清輝らの指導を受け、人体のデッサンや闇の中でのものの見え方などを探究した熊谷。本展担当学芸員の蔵屋美香は熊谷を「没後40年を経てなお、人気が長く継続している珍しい画家」と称する。本展ではその熊谷作品を「闇の守一:1900-10年代」「守一を探す守一:1920-50年代」「守一になった守一:1950-70年代」の3章に分け、250点を超える作品群と資料で概観する。

自宅から外に出ない晩年の生活や、長い髭をたくわえた独特の風貌から熊谷は「仙人」と呼ばれることも多い。しかし、蔵屋は「多くの人が熊谷を仙人と称するが、その呼称と作品との間にズレがあると思っていました。実際、熊谷は多くのことを研究し、工夫し、作品をつくっていた。そこで、作品から読み解く展覧会を実現しました」と語る。

第1章では、列車に飛び込んで轢死した女性を描いた《轢死》(1908)や、闇の中でロウソクに照らされた自身を描いた《蝋燭(ローソク)》(1909)など、晩年の温かみのある作品からは想像できない、写実性あふれる作品が並ぶ。そこには当時の熊谷が、暗闇の中で対象がどのように見えるのかを模索していた様子が見られ、同時に「熊谷はアカデミックな絵が描ける」ということが示されている。

4歳で亡くなった次男・陽の亡骸を描いた《陽の死んだ日》(1928)や、数多くの風景画・裸婦像など、荒々しいタッチの作品が印象的な第2章。ここでは、様々な試みの中から、次第に熊谷作品の大きな特徴でもある「赤い輪郭線」が出現してくる変遷を見ることができる。熊谷作品をアンリ・マティスやポール・ゴーギャン、アンドレ・ドランなど海外作家の作品と対比させ、その影響関係を示す試みも興味深い。

続く第3章では、自宅の庭や植物を描いた作品が中心となり、もっとも一般的な「熊谷守一像」に近いであろう作品群が並ぶ。熊谷にはエッセイ『へたも絵のうち』などがあり、ともするとその作品には「ヘタウマ」なイメージがつきまとう。しかし、蔵屋はこう否定する。「たとえば《猫》(1965)ですが、作品は小さく、主題もシンプルで省略された筆で描かれています。立体感もない。しかしこれは『下手』ではありません。下手な人が書くと、必要な部分が省かれてしまう。しかし、熊谷はそうではなく、背骨の構造やたるんだ肉体など、どれだけシンプルにしても猫が猫の体をなしている」。

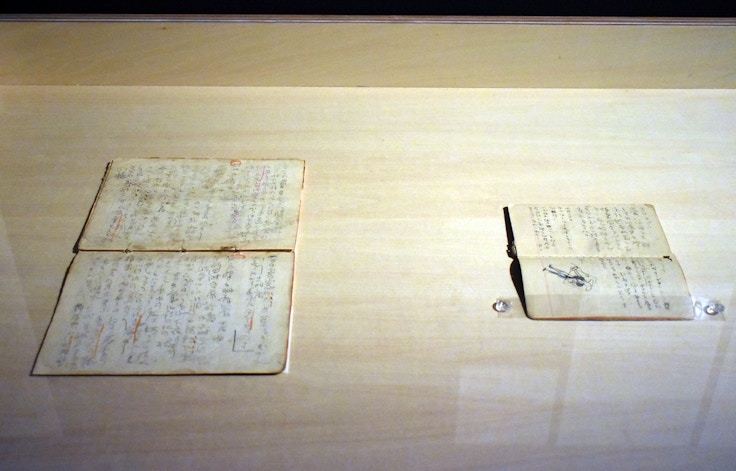

また本展では、東京美術学校在学中の頃から色彩学の研究をしていた熊谷の「理系人間」の一面にもフォーカス。雨粒が跳ねる様子を描いた《雨滴》(1961)では、その動体視力の良さがうかがえるだけではなく、明度対比によって白が浮き上がり、チラチラと動くように見えてくる効果を生み出す、論理的な熊谷の性格が見え隠れする。

没後40年。熊谷守一は、知れば知るほどに奥が深い画家であることを気づかせてくれる回顧展だ。