──武蔵野美術大学(以下、武蔵美)と朝鮮大学校(以下、朝鮮大)の交流は2011年に始まり、翌年に両校有志による展覧会、2013年と2014年には両校の交流展(企画=袴田京太朗)を武蔵美キャンパス内で開催しました。また、2014年の交流展の際には朝鮮大にも巡回しています。そして、2015年はついに両校のキャンパス内で作品の展示を行い、期間中に両校を隔てる塀に橋を架けたことでも話題となりました。まず、今回の橋のアイデアはどうやって生まれたのでしょうか。

撮影=加藤健

李晶玉(以下、李):2014年、武蔵美で開催した「孤独なアトリエ」展を朝鮮大のキャンパスへ巡回させたときに、壁越え搬入というのをやったことがきっかけになりました。いちいち正門を回るのは遠回りなので、壁越しに作品を搬入したんです。それが面白かったので動画で撮影して......。

灰原千晶(以下、灰原):私はその動画を見せてもらって、これは面白いと思いました。あの映像は、作品として撮られたものではないんですが、不特定多数の人が見たときに想起させるイメージの振り幅が面白いと思いました。

李:私はずっと、灰原さんに両校の交流展企画に関わってほしいと思っていたので、あの映像を灰原さんに見せたんです。やりたくなったら、すぐ動く人だと思っていたので(笑)。そうしたら巡回展の会期中に「来年は橋を架けよう」っていう話がきました。

──まず美術作品が塀を越えた、ということが象徴的ですね。その瞬間をいろんな人が共有したときに想像力が働いて、ただたんに搬入の映像ではなくて、もう少し大きいビジョンを共有できた。

李:壁越え搬入は、「交流の場」みたいな、形式的に整えられたものじゃないのが良いなって思ってます。例えばこれをSNSで流したら、その面白さっていうか、交流の人間くささみたいなものが見えて、良いんじゃないかなと思いました。

──つづいて、皆さんそれぞれに出品作家としてのお話をうかがいたいと思います。このような政治性もはらんだ展覧会に、実際に作品を出すというときに、どういうことを考えたのか教えてください。

鄭梨愛(以下、鄭):私は以前から自分の祖父(在日コリアン一世)をモチーフにした作品制作をしていたのですが、これまでは、あくまで身内をモチーフにしてるという意識でやっていました。それを「大きな意味、大きな立場で祖父を考えよう、そこに踏み込んで作品をつくろう」と思ったのは、たぶん今回の企画のミーティングの過程があってだと思うんですよね。ある一人の人間の立場を社会的に見るだとか、政治的に歴史的に見るみたいなものを、ちゃんと自分の中でやろうって思いました。いままではどっちつかずの感じだったんですけど。

──鄭さんの映像作品を拝見して、実際におじいさんが亡くなられて、その遺体をどうするのかとか、お墓とか、個人の話だけじゃなくて、在日であることでの社会的な問題が浮上してきたんだろうな、という風に思いました。

鄭:そうですね。祖父が2015年の夏に亡くなった後に、3年前から撮りためていた映像を見返してみました。祖父がもっている、故郷と言ったらすごくクサい言葉になっちゃうんですけれど、そういうのが見えてきたということはあります。だいぶ見方が変わりました。今回はじめて、あの映像の中にぐちゃぐちゃに入っていた日本語や韓国語、在日朝鮮人が使ってる朝鮮語を、文字に起こして内容を把握しようと思いました。

──土屋さんは、朝鮮大のアトリエ内に武蔵美の学内にあった植木などを持ち込んで、アンケート会場を模したインスタレーションを展開しましたね。

土屋美智子(以下、土屋):はい。今回の企画に向けての対話をしているなかで、みんな辛い思いもしたんですけど、すごく良い質問が出ました。わかり合えない、言葉で伝えられないっていう状況があっても、質問をやめなかったんですよね。その姿勢を、私は信頼できるものだと思いました。この企画展を観にきてくれた人に、私たちが交わした対話、これらの問いを一つだけでも持って帰ってもらいたいと思って、アンケート用紙を設置した展示空間をつくりました。「こういう話し合いを行って、こういう質問が出て、あなたはどう思いますか?」っていうのを来場者に聞きたかったんです。

私は、晶玉(チョンオギ)と梨愛(リエ)ちゃんの二人のことを個人として見てしまって、「在日朝鮮人」として見れていません。どちらかというと自分の世界観に物事を引き寄せるタイプなので、相手のことや相手が話した空気感をそのまま作品に出せる気がしなくて、他にも平面作品なども出品していますが、朝鮮大のアトリエではこうした展示形式にしました。

──朝鮮大ではアトリエ内にも作品展示があることで、来場者は朝鮮大の学生たちの制作風景を見ることができて良かったです。

土屋:橋を渡ってものたちが移行する、何か名付けられていたもの、誰かの所有物になっているものが移動することで、混じり合っている場所みたいなものをつくりたかったんです。せっかく橋が架かっているのだから、と思って。

──市川さんの作品には、夢の中で知り合った架空の人物や他界してしまった友人など、現実的には疎遠な関係にある人物が登場します。今回の作品制作についてはどうでしたか?

市川明子:自分はもともと他人のことをテーマに作品をつくっていて、いままでは自分がモヤッとする出来事とか、人との出会いがあったら、パッと作品にしていたので、最初のうちは朝鮮大に関係する作品もつくれるんじゃないかと考えていました。けれども、晶玉(チョンオギ)と梨愛(リエ)ちゃんのことは、もっと時間をかけたいという気持ちがわいてきて。これまでの自分の作品だと、その人のイメージを自分の中で固めようと試行錯誤したりするのに、二人に対しては、イメージを固めることにためらいを覚えてしまったというのがありました。それがなぜなのかは、まだ自分の中でずっと考えています。

──李さんの作品は、制作途中のものがかなり多いですか。

李:そうですね、未完成のものが多いです(笑)。新作は、武蔵美に展示している《旗》と、朝鮮大に展示している《群像》という作品です。旗をモチーフにした作品の構想は何年か前からあったのですが、扱いづらいものがあり、実際に制作に踏み切れませんでした。あえて象徴の塊みたいなモチーフを扱ったときに、自分の個というものと属性というものとの関わりや折り合いが見えてくるというか、あぶり出されるんじゃないかと思っていたんです。

2014年の巡回展中から1年間ずっとミーティングをしてきたのですが、自分が「在日」という属性だということを、こんなに強く認識したのは初めてだったので、今回展示する作品は、在日の要素、共和国旗やチマチョゴリという象徴性の強いモチーフをあえて出したいと思いました。

《旗》は、日本の方が見るのと在日の方が見るのとで、すごく印象が変わるんじゃないかと思います。制作時に作品について話したとき、武蔵美側の3人が「旗への肯定や純真さみたいなものを感じる」って言っていたんですけど、私は、在日の人がこの作品をなにか嫌味のように受け取ってしまうのではないかと、すごく心配していました。それで、イメージが一辺倒になるのが怖くて、いろんなイメージを何人かに重ねながら、くっつけては削ってみたいな......。こう、ビビってる感じも出したかったというか。制作を続けている間にも、毎週毎週、嫌でも週に2回くらいのペースで、みんなとの対話を続けていたので、その感覚を制作につなげながら描いていた感じです。

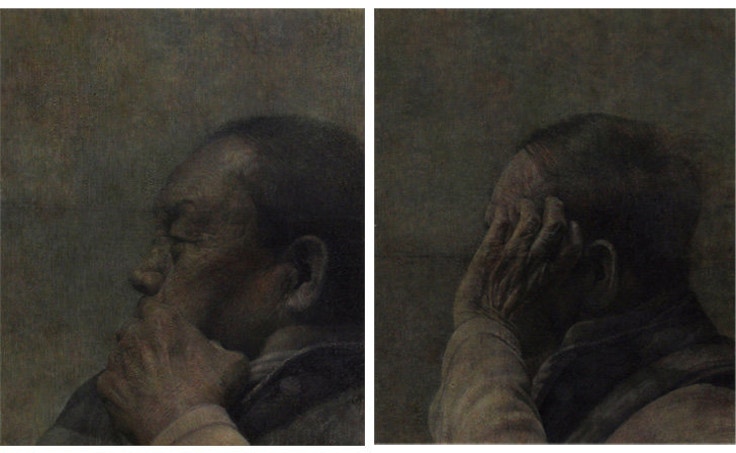

──《群像図》という昨品は2点が対になっていますよね。

李:はい。向かい合っています。《群像図》は、会期の1週間前くらいに描き始めて、結局間に合わなかったけれど(笑)。対立の構図とか、属性とか勢力が二つ向かい合っているものの絵を毎回制作のたびに描きたいなって思っていたのんです。それで、開催の直前まで対話を続けていたんですけれど、日本人と在日っていう二つの立場、今回の対話で得たものをどうしても提示したいという思いが強くて、《群像図》を描き出しました。

──武蔵美と朝鮮大の交流のきっかけになったのが、2011年に武蔵美の学生だった灰原さんの《渡れるかもしれない橋》(2011)という作品でした。今回、灰原さんは、高い壁越しにお互いの姿が見えない状況でバレーボールをする人たちの様子を映像作品として展示していますが、「突然、目の前がひらけて」という今回の企画タイトルも含め、お話をうかがえますか。

灰原:私は《渡れるかもしれない橋》以降ずっともやもやとしたものがあって、それが気になっていました。ただ朝鮮大の人たちと一緒に展示するというのも、なにか違う気がして。そんな時に晶玉(チョンオギ)があの壁越え搬入の映像を観せてくれて、あ、何か一緒にできるなと思った感覚が「突然目の前がひらけた」感覚でした。その感覚をメンバーと共有できて、そのまま展覧会タイトルになりました。

私は展覧会企画前から、彼女たちと話している時に、会話が個人より大きなものに巻かれていく感覚を憶えることがありました。そこで「対話」をテーマに企画を進めていくことで、もうちょっとその部分に踏み込んでいけるのかなと思ったんです。でも「一緒に展覧会をやろう、対話しよう」ってなったら、それはもう否応なくお互いが「在日」「日本人」っていう立場でテーブルにつくわけじゃないですか。「マイノリティ/マジョリティ」「在日/日本人」っていうある種の構図があらかじめあっても対話はある程度続くんですけど、限界も感じてて、もはや進まないみたいな状況になるわけです。

《playground》は「(私たちの)対話ってなんなんだろう」という疑問から、2014年の冬に撮影していた記録映像を編集したものです。物理的な壁によって、相手の人数や位置といった情報がわからず、ボールは上がってくる直前まで見えない、何もルールもない状況でのキャッチボールのようなものを壁のこちら側の定点カメラで撮影しました。当時はいろんなアプローチを探してたんです。それからしばらくたってからも、個人としての相手が見えない状況は対話のなかでも続いていましたし、そんななかでもいろんな特性をもった個人が集まることで対話もいろいろに転がっていく、何もルールがない状態から状況が立ち上がっていくというのが面白いなと思って、その映像を編集し作品にしました。

──みなさんの話のなかで「対話」というフレーズがかなりでてきましたが、大学機関との対話もあったんじゃないでしょうか。

灰原:それは最後までできなかったよね(笑)。

──展覧会を実現するうえで、大学側を説得するために、企画の意義や価値、公共性などを説明しないといけないですよね。そうした経験をするなかで意識が変わったりしましたか?

灰原:大学側を説得するにあたって、それをきっかけに一致団結した気がします。

土屋:最初、こっちが思ってたよりあっさりOKが出たんですけれど、後から「ちょっと待った」ってなったんですよ。「今年やらなくてもいいんじゃない?」っていう感じになって。橋を架けるのではなく、塀を取るという案も出てきました。袴田教授がやり取りしてくれていたんですけれど、私たちそれぞれも手紙とか企画書を学長に送りました。結果的には、そのときに出てきた言葉が、その後の展覧会を企画していく上でのベースとなって、すごく良かったと思います。なぜ橋なのか、とか。

──もうひとつ対話という点では、展覧会への来場者との対話があると思います。こうした企画だと、美術作品を観にくるというより、このテーマに反応してくる方もいるのではないですか?

土屋:期待していたものと違うものが展示されてると感じた人はいると思います。この企画を始めるときから、いまこの場に集まって、実際何が起こるかとか、何が生まれてくるかというのを大事にしよう、という意識がみんなにありました。今回、開催資金調達のためにクラウドファンディングを利用したんですけれど、そこに「上っ面の平和でこういう物事をやるのは浅はかだ」というようなコメントの投稿もありました。それは違うよね、っていうことをお互いに確認しました。いままでの気まずい雰囲気とか、もう誰もしゃべらなくてシーンとしてしまったときのあの空気も、「平和」という言葉によってなくなってしまうような気がしたんです。だから、展覧会や記録のためにつくった冊子では、私たちの間にあったそういう空気の重さみたいなものを出したい、というのがありました。

李:この企画に関わる前は、美術の社会貢献とか交流みたいなものにひっかかるところがあって、「何それ」みたいな感じだったんです。武蔵美があって朝鮮大があって間に橋が架かるなら、それだけであるものが伝わるだろう、みたいな風に思ってたんです。けれどいまは、展覧会の話が広まって、いろんな人がいろんな解釈をして、応援してくれたりとか、ちょっと勉強しにいったりとか、敵対的なコメントがきたりとか、そういうのも「交流」の幅だなと思えるようになってきました。目に見えるものじゃないし、素敵なものでもないですけれど、いまは、これが「交流」なんだなって考えるようになったんです。

──この展覧会のタイトル、良いですよね。単純に目の前が開けた先に希望の道が見えているという感じではなくて、目の前が開けたことへの戸惑いのニュアンスがあります。

土屋:ありがとうございます。初期の段階で、このタイトル案は出ていました。人によっては、このタイトルに希望的なものを見出してくださる方もいるんですが、それはそれで個人の受け止め方を尊重したいと思っています。

──両校の美術教育の違いなどがあったと思うんですが、今回の展示でお互いに受けた影響などはありますか?

李:朝鮮大の美術科は、他の学科より短くて2年制なんです。入試のデッサンはそんなに技術力は要求されなくて、初めて絵を描くような子が半分くらいいる状態。それで入学半年で基礎を勉強して、一年生の後期からは「自分であとは勉強して」と放り出される感じです。武蔵美に比べて美術教員も少ないので、なんのヒントもないまま。制作についての話もここでしたんですけど......。

土屋:5時間もね(笑)。

李:それで、お互いの美術の認識が根本的に違うと感じました。教育が違うことが、すごく大きな要因のように感じました。いままで自分のやりたいように制作してきて、客観視できていなかったことがわかって、灰原さんたちがどういう風に自分の作品を見てくれているのか、とても気になりました。

鄭:今回、やっとものづくりをしているという感覚になれました。いままでもずっと平面作品を描いてはいたけれど、何かを生み出してはいなかったんだと思いました。たんに映像作品に挑戦したから、ということではなくて、朝鮮大とは明確に違う武蔵美の制作スタイルを知ったということが契機になったと思います。会話のなかでも、お互いの制作を手伝ったり見たりしたなかでも、違いを感じ刺激を受けました。

土屋:作品のつくり方から違いました。朝鮮大の2人は、写実絵画だからかもしれませんが、まず最初のエスキースをしっかり描いていました。こちらはどちらかというと、つくりながら路線に修正を加えていく進め方です。企画自体も、2人は最初にこの展覧会の説明、企画の骨子を決定しようとしていましたが、私はそこを先に決めてしまうと、新たに生まれてくるものに対応できないんじゃないか、って。

李:そうですね。私と梨愛は、最初に展覧会の軸を明確にすることで、それが造形にあらわれてくるのではないか、というスタンスなんですが、土屋さんは偶然性や、やりながら見えてきたものを拾おうとしていました。

土屋:フラミンゴに橋を渡らせたら面白いとか、朝鮮大の煙突に登りたいとか、ひらめいたことを発言して「なに言ってるの!」って言われました(笑)。

──展覧会の記録として作った小冊子も非常に充実していますね。5人の間で交わされた対話も、一部ですが、かなりのボリュームで掲載されています。ところで、冊子の後ろの方のページを見ていて気になったのですが、橋の製作の協力者は、武蔵美に対して、朝鮮大の学生の人数が圧倒的に多いですね。この差は?

土屋:武蔵美は、文化祭中だったんですよ......。

李:朝鮮大は、学部で協力してくれたんです。美術科が教育学部に入っているので。学部の先生に頼んだら、シフトもちゃんと組んでくれて。そういうイベントへの動員というものに対して、朝鮮大はすごく慣れてる部分があります。「はい、行きます!」みたいな(笑)。でもみんな楽しそうにやってくれていました。

灰原:手慣れててすごかった。ビス打ちとか上手だった(笑)。

土屋:そのとき手伝ってくれた武蔵美の1年生がいたんですけれど「一緒に橋の設営した朝鮮大の子と遊ぶ約束しました。今度ご飯食べます」って教えてくれて。おぉおぉお〜〜〜〜ってなりましたね(笑)。

──次回の開催は決まっているんですか?

土屋:この場所での私たちの活動はこれで終わろうと。次回は、新しい武蔵美生と朝鮮大生が新しいことやれば良いと思ってます。なので、考えてません。

李:昨日の夜も後輩たちが自発的にミーティングみたいなのをやっていて、すごくピリピリした感じの会話が聞こえてきたんです。「こんな仲良しこよしの交流、意味があんの!?」みたいな。なんか、聞き覚えがあるなって(笑)。

灰原:今回の展覧会をとおして私たちそれぞれが感じて考えたことは、この場限りのものではなかったと思います。これからも各々が考えて、対話も続けていきたいと思います。またどこかで一緒に何か企画できたらいいな。