版画表現から日本の近現代美術史への 再考をうながす

画期的な展覧会だ。「近現代版画の名作2020」というタイトルは名品展的趣を感じさせるが、「もうひとつの日本美術史」とあるように、本展は明治時代以降現代までの版画表現によって既存の日本美術史に対する再考を迫っている。

「既存の日本美術史」と書いてしまったが、もっとも美術史は固定されたものではなく、研究者の調査研究の積み重ねによってその内容が検証・検討され、必要に応じて更新がなされていくものだ。それでも版画に対して、いわば大文字の日本美術史では十分な位置が与えられてこなかった、ということが本展開催のひとつの動機になっているのだろう。展覧会の「ごあいさつ」には、「例えば1964年の東京オリンピックに際して、国立近代美術館(現在の東京国立近代美術館)で開催された芸術展示『近代日本の名作』展では、自国の美術の歴史を語る文脈において、版画には十分に光が当てられませんでした」(*1)と例示されている。

この「不十分さ」は、半世紀前の展覧会にかぎったことではない。21世紀を迎える前後、近代や20世紀の美術を検証する展覧会が国内各地で開催された。例えば、「この100年の美術の歩みをたどる展覧会」として東京都現代美術館で2000年に開催された「日本美術の20世紀──美術が語るこの100年」では、版画の技法(木版、リトグラフ、エッチング、アクァチント、シルクスクリーン、オフセットなど)を用いた出品作品は全279件中40件に過ぎない。「日本美術の20世紀」展は、作品内容としてはジャンルとしての現代美術を中心としていた。では、2004年の絵画を主とした「再考:近代日本の絵画―美意識の形成と展開」はどうか。東京藝術大学大学美術館、東京都現代美術館、セゾン現代美術館が共同企画した同展(開催地は、東京藝術大学大学美術館、東京都現代美術館)は、日本における美術の近代化の焦点を絵画に絞って検証したものだが、全648件中、版画作品は38件とむしろ減少している。

主催者の意図、担当学芸員の専門性、開催館の収蔵方針、借用の都合によって展覧会内容とその構成は決定されるため、同じように扱うわけにはいかないが、それでもこうしたジャンルの偏りが、「日本」の「美術史」「絵画史」内に指摘できることは、本展を通し、これからいっそう顧みられてよい点だろう(ただ、こうした偏重は、版画にかぎらず、日本画・洋画という絵画以外[たとえば、彫刻、書、写真など]のジャンルにも言えることである)。

つまり、一般的に日本美術史は、日本国家の歴史を軸にして記述されている(きた)ということだ。

一般的に日本近代美術史の冒頭では、油彩画の本格的な輸入と受容の象徴として洋画家・高橋由一が、あるいは岡倉天心、アーネスト・フェノロサによる指導のもと西洋絵画研究を作品に取り入れた日本画家・狩野芳崖が記述される。彼らの仕事が、西洋化とほとんど同義の日本の近代化の美術におけるシンボルと言えるからである。

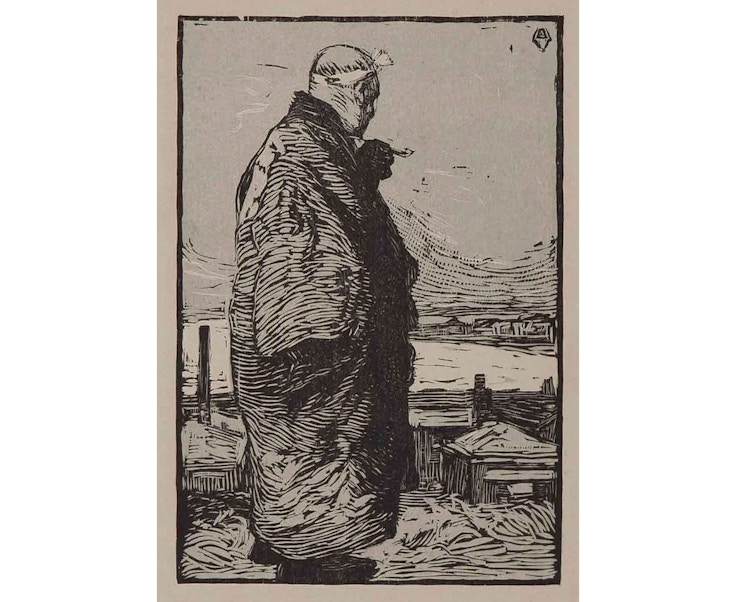

他方、日本近代版画のメルクマールと考えられる「創作版画」(自画・自刻・自摺)の始まりに位置づけられる、山本鼎の《漁夫》(1904)のさりげなさはどうだろう。鉢巻をし、袢纏を羽織り、キセルを持つ人物の後ろ姿を描写したこの作品は、千葉県銚子でのスケッチに基づくといい、国家の歴史と重ねて語られる類の作品内容とは言い難い。むしろもっと小さな単位の(それも、国家と当然関係するものの)、大衆の生活の視点から鑑賞されるものではないか。

また、本展第1章では「「版画」前夜―印刷のなかの美術」として、江戸時代の浮世絵版画を継承しながら、引き札、絵入り新聞、挿絵などの各種印刷物が紹介されている。時事的なニュース、世相の風刺を含み、明治天皇や諸国の君主が描かれているものもあるが、ともあれ、それらは平時の人びとの生活と結びついたものではなかったか(本展図録所載の論考「版画が息づくところ―印刷と美術の「版画」とその周辺」[植野比佐見/和歌山県立近代美術館]には、明治時代中・後期の「絵草紙屋」の店先を写す興味深い写真が紹介されている)。美術表現としての版画が十分に認められてこなかった理由として一点ものではない複製物であることが挙げられ、そのことは自画・自刻・自摺をその定義とされる創作版画を生むが、何よりも歴史が記述される際の大きな単位としての国家との距離が、少なくとも美術史においては版画を片隅に追いやってきたように思えてならない。それは表現そのものとは直接的には関係がない、ということが、本展を貫いている。

とはいえ、版画家たちの活躍と働きかけの結果、帝国美術展覧会(帝展)の第2部(西洋画)には創作版画が加えられ(1927年)、東京美術学校(現・東京藝術大学)には臨時版画研究室が設置されるなど(1935年)、版画はその表現が認められる過程で大きな体制のなかに組み込まれていく。戦後、第1回サンパウロビエンナーレ(1951年)で斎藤清と駒井哲郎が版画作品で受賞し、第28回ヴェネチア・ビエンナーレ(1956年)で棟方志功が国際版画大賞を受賞したのち、1957年、東京国際版画ビエンナーレが国立近代美術館(現・東京国立近代美術館)と読売新聞社主催で創設されたのは、明治から現代までの版画表現の受容を本展で垣間見るときとりわけ興味深い。近代以降の版画のたどった歴史の一側面として、良きにつけ悪しきにつけ当初は見受けられなかった、国家との関係が次第に構築されていくさまを発見するからである。本展「もうひとつの日本美術史 近現代版画の名作2020」は、数々の「名作」の展示を通し、そうした大文字の日本美術史と版画表現の歴史との「遠近」を、丁寧に展観するきわめて貴重な機会にほかならない。

さて、最後に、この画期的な展覧会に驚かされるのは、一部他館からの借用をまじえながらも、そのほとんどが福島県立美術館と和歌山県立近代美術館の収蔵品によって構成されていることである。なかでも、1985年から93年まで5回にわたり「和歌山版画ビエンナーレ展」を開催した和歌山県立近代美術館のコレクションがとくに充実している。福島県立美術館館長の酒井哲朗「展覧会に寄せて―日本の近代美術と版画、そして和歌山県立近代美術館の版画コレクション」(本展図録所載)によれば、同館のコレクションは、前身である県立美術館時代の浜口陽三作品の収集にはじまり、県出身の版画家の展覧会の開催、そしてそれらの範囲を広げるかたちで、「作品購入予算、収蔵空間などの節約」(*2)も理由として進展したものだという。300ページを超える大部の図録には、出品作品図版はもちろん上述のテキストのほか、「版画誌『エッチング』の功績」(坂本篤史/福島県立美術館)、「錦絵 FOR YOU 川端龍子、鶴田吾郎によるスケッチ倶楽部の版画」(宮本久宣/和歌山県立近代美術館)、「版画の「学び」方―美術学校への道のり」(青木加苗/和歌山県立近代美術館)、「斎藤清の初期作品について―同時代の作家との関わりから」(紺野朋子/福島県立美術館)、「李禹煥の版画―近代と現代をめぐって」(荒木庸子/福島県立美術館)といった各館の学芸員による論考、明治元年(1868年)から現在までの関連年譜(共編:宮本久宣、紺野朋子、荒木庸子)などが収録され、美術館の基本的な活動である調査研究の成果がふんだんに収録されている。今後の版画研究の基礎文献になるのではないか。

福島県立美術館での会期は終えてしまったが、次なる和歌山県立近代美術館での開催を待ちたい。2020年度出色の展覧会である。

*1──『もうひとつの日本美術史 近現代版画の名作2020』福島県立美術館、和歌山県立近代美術館、2020年、p.2

*2──本展図録、p.10