写真がオブジェをつくる

写真家・坂田稔(1902〜74)の額装されたオリジナルプリント37点が、一列に整然と並んでいる。続いて、残されたガラス乾板やネガフィルムから美術館が本展のために新たに起こしたインクジェットプリント55点が、シリーズごとに組写真として展示されている。

大阪の新聞社に勤めながら「浪華写真倶楽部」で撮影や現像、プリントの技術を磨いた坂田が、故郷の名古屋でカメラ・写真材料店を開いたのは、1934年のことであった。この店はやがて、詩人の山中散生(やまなか・ちるう)や画家の下郷羊雄(しもざと・よしお)ら名古屋のシュルレアリストたちが集う、「ナゴヤ・フォトアヴァンガルド」という名の実験室へと変貌を遂げる。その後41年に徴用、ジャワへ派遣されるまでのわずか7年間に、前衛写真家としての坂田の仕事は限定されている。《眼球が流れる》のフェロタイプ板に反射した扇による不穏なイメージや、球体のバリエーションへの執着が示すこの時期の坂田の想像力は、ブニュエル/ダリの『アンダルシアの犬』(1929)のようなヨーロッパのシュルレアリストたちのそれと共振しているかのようにも見える。

だが、周囲からシュルレアリスムの写真家と呼ばれることはあっても、それを自任することを周到に避けた坂田が目指していたのは、対象から「美と秩序を抽出して、写真的に把握固定する」(坂田稔『造型写真』アルス、1941年)ことであった。やがて坂田のこの論理は、多くの美術家たちと同様に、戦時色が濃くなるにつれて対象を近世来の日本の文化へとスライドさせながら、隘路に入り込んでゆくことになる。

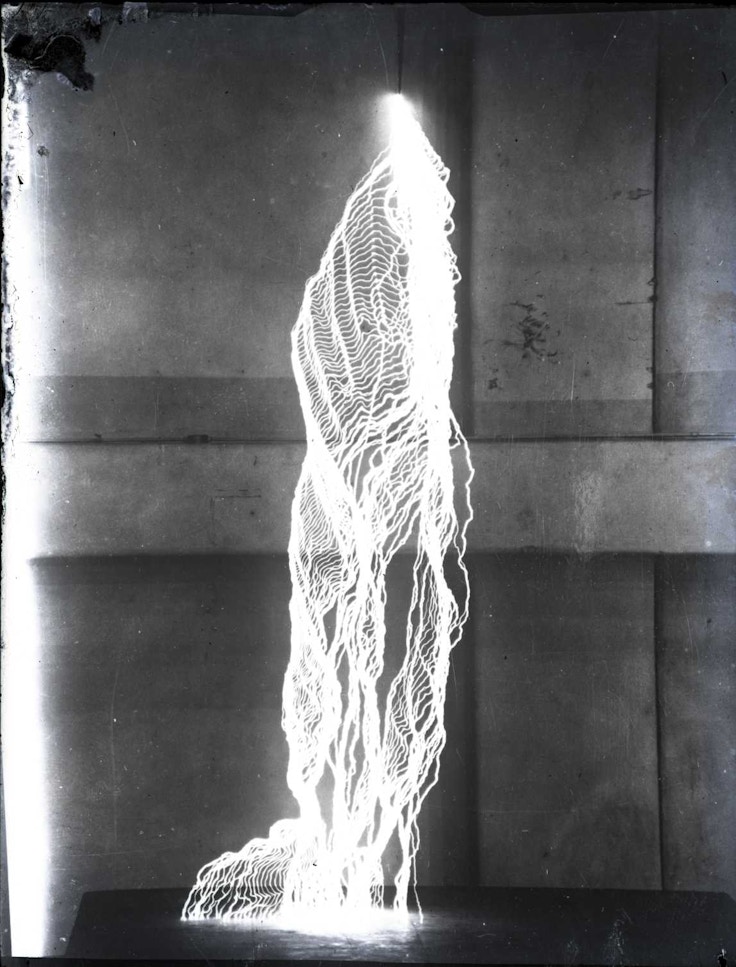

復員後、前衛写真からは遠ざかった坂田は、企業での光学研究や様々な特許出願にその後半生を捧げた。展示後半の組写真に含まれているモールガラスや曲面鏡を用いた未発表の前衛写真も貴重だが、なにより注目すべきは、日本碍子(現・日本ガイシ)における放電実験写真という、これまでまったく知られていなかったその戦後の仕事である。作品としての発表を想定していないとはいえ、これらの記録写真は、現象としての光をオブジェ化しようという戦前の前衛写真から一貫した坂田の態度を示している。

オブジェが先にあって、それを事後的に撮影するのではなく、撮影する行為それ自体が、被写体をオブジェたらしめる。坂田にとって、写真とオブジェの関係はそのようなものであった。そしてそれは、1枚のプリントそのものがオブジェとして扱われることとは、まったく違っている。もちろん本展に並ぶオリジナル・プリントの表面に刻まれた無数の傷や皺、破れといった、意図せざる豊かな肌理は、イメージが表面に定着した印画紙=モノとしての存在感を否応なく強調している。しかし、だからといってプリントとオブジェが完全に一致することはない。

いわゆるピクトリアリズム(芸術写真)の世代の写真家たちが、ピグメント印画による1点モノのプリントを会場に展示することによって芸術の条件を満たそうとしたのとは反対に、写真雑誌全盛の時代を生きた坂田らは、イメージがメディアを通じて大量に複製されて流通するという性質を写真の固有性とみなすことで、逆説的に写真を芸術に変えようとした。

したがって、坂田自身の造型写真論を含め、当時の写真雑誌には撮影や現像、プリントの技術指南記事が溢れていたにもかかわらず、展示技術への言及が皆無に等しいのは決して偶然ではない。30年代の美術の展示空間が、サロン的なものから鑑賞者と対峙する批評実践の場へと次第にその機能を変化させつつあったとしても、前衛写真家たちにとっての作品とは、いまだ月例会で近所の喫茶店に持ち寄って互いに講評し合うプリントであると同時に、『フォトタイムス』や『カメラクラブ』といった写真雑誌の誌面に印刷され流通するイメージそのものであった。

坂田による写真とオブジェの接近は、物質性を帯びたプリントにおいて生じているのではなく、あくまでイメージにおいて生じている。そのように考えるとき、古びたオリジナル・プリントと真新しいインクジェット・プリントとのあいだの、あるいは作品と非作品とのあいだの一見大きな懸隔を、われわれはただちに埋めることができるだろう。