EXHIBITIONS

平福百穂展

平福百穂(ひらふく・ひゃくすい)は1877年秋田県角館町(現・仙北市角館町)に生まれ、明治〜昭和初期にかけて活躍した日本画家。画家であった父・穂庵(すいあん)に絵の手ほどきを受けた後、上京して円山派の画家・川端玉章(かわばた・ぎょくしょう)に入門し、東京美術学校(現・東京藝術大学)でも学んだ。

活動初期では、自然主義を掲げた无声会(むせいかい)に参加。写生を通して伝統にとらわれない表現を探求し、その後は珊瑚会や金鈴社を発表の場に、政府主催の文展や帝展でも特選の評価を得た。またスケッチの画家としても定評があり、『新声(しんせい)』をはじめとする雑誌や新聞の挿絵を多く手がけた。

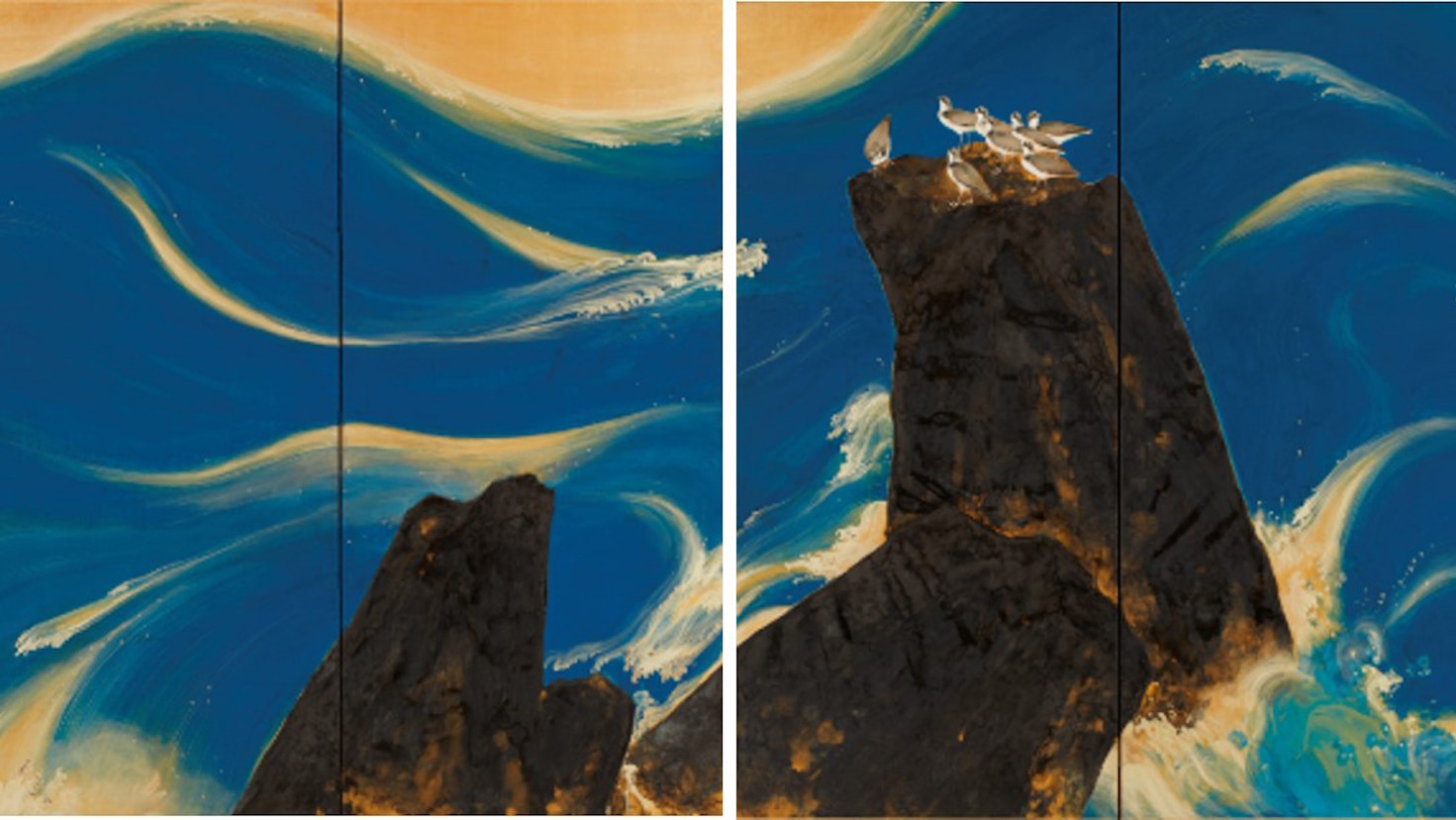

大正末の円熟期では、やまと絵や琳派など様々な古典絵画を研究し、表現の幅を広げて《荒磯》や《堅田の一休》などを発表。1930年には洋行を経験し、日本の自然美を再認識した新たな画境へ向かうさなか、55歳で生涯を終えた。

本展は、日本画の改革期、そしてジャーナリズムの普及とともに挿絵や装幀にも芸術性が求められた時代に、その双方と関わった百穂の画業を、修業時代から晩年まで一望するもの。同時代に交流した画家の作品や資料も含め約160点が展示される。

活動初期では、自然主義を掲げた无声会(むせいかい)に参加。写生を通して伝統にとらわれない表現を探求し、その後は珊瑚会や金鈴社を発表の場に、政府主催の文展や帝展でも特選の評価を得た。またスケッチの画家としても定評があり、『新声(しんせい)』をはじめとする雑誌や新聞の挿絵を多く手がけた。

大正末の円熟期では、やまと絵や琳派など様々な古典絵画を研究し、表現の幅を広げて《荒磯》や《堅田の一休》などを発表。1930年には洋行を経験し、日本の自然美を再認識した新たな画境へ向かうさなか、55歳で生涯を終えた。

本展は、日本画の改革期、そしてジャーナリズムの普及とともに挿絵や装幀にも芸術性が求められた時代に、その双方と関わった百穂の画業を、修業時代から晩年まで一望するもの。同時代に交流した画家の作品や資料も含め約160点が展示される。