Interview

演出家/アーティスト

ジゼル・ヴィエンヌ &エティエンヌ・ビドー=レイ

「ダミー」が表象するもの

飯田:『ショールームダミーズ』はザッヘル・マゾッホの小説『毛皮を着たヴィーナス』(1870年)に大きなインスピレーションを受けて成り立っているそうですね。

エティエンヌ:『毛皮を着たヴィーナス』は、彫刻に恋をした主人公がその感情を人間に投影していく、という物語です。僕たちはもともとマネキンや人形劇に興味を持っていて、そういった人工物と人間との関係性は同作の世界観に繋がると感じていました。

ジゼル:『毛皮を着たヴィーナス』のほかに、ジル・ドゥルーズがマゾッホとサドについて批評した『マゾッホとサド』(1973年)にも影響を受けています。ドゥルーズはマゾッホの作品のキーワードを、宙吊られた物語、そして不動性だと評しています。マゾッホの作品が持つファンタジーなのかリアリティなのかわからない宙吊りの緊張関係のなかに、エロティシズムと美学がある。そして人形が持っている不動性は、ファンタジーへの入口なのです。

ジゼル:『マゾッホとサド』のなかには本当に色々な概念がありますが、特に2つお話するとしたら、ひとつは時間、もうひとつは法と秩序についてです。ドゥルーズはマゾッホの作品を「アート・オブ・ウェイト」──つまり待つことの芸術性、もしくは宙吊りにされることの芸術性だと言っています。マゾッホの作品のなかにある時間性は「過去でもあり現在でもあり未来でもある」ことなのです。その複数の時間性を考えるうえで、『毛皮を着たヴィーナス』には非常にインスパイアされるところがあります。パフォーミングアーツのステージ上は、リアルな時間とはまた別の複数の時間性が存在できる場所なのです。

2つ目の秩序や法律については、普通は一線を超えたらその向こう側には刑罰がある。だから罪を犯さないというひとつの枠をつくりだしています。でも、罰されることに喜びを覚える人がいる。秩序を超えることで喜びがあり、秩序を超えることがまたひとつの秩序になっていく。秩序とはいったい何か、ということも考えさせてくれます。

飯田:いまおっしゃったように、秩序を超えてカオスへ向かい、さらにカオスとカオスが重なり合っていくと、そこにある秩序を生む。ある意味で『ショールームダミーズ』の構造に通じていますね。ダミー(人形)自体が人間のダミーであって、人間はそのダミーを思いのままに動かそうとしていくのだけれども、そのうちにダミーの身体、肉体の氾濫を契機に、人間のなかのカオスがどんどん浮かび上がってくるんですよね。同じ動作を反復すればするほど、逆に人間の持っている感情的なカオスが表出していくということ。そして意識と無意識の境界線というものが崩壊していく。その境界領域を垣間見たように感じましたね。

今作を観ることによって、我々の日常のなかにある無意識による動作、意図した動作というものを意識化することができた。そこが非常に面白かったですね。それからすごく刺激的だったのは、観ているとものすごく妄想が広がっていくんですね。今までにこういう体験はあまりなかったのですけれども、妄想がどんどん肥大化して、自分のなかにある気がつかなかった感情や、なんらかの欲望といったものがだんだんと表出してくるんです。そして自分と向かい合わざるを得なくなる。

ジゼル:おっしゃっていただいたように、私は作品を通して観る人の内面空間をつくりたいと思っています。アート・エクスペリメンスというのは、作品と観賞者のあいだで起きるインナー・ダイアログだと思うので、作品を通して観賞者が自分自身と向き合えるようなオープンスペースをどうに立ち上げることができるか、ということは普段から意識しています。同時にパフォーミング・アートはフィジカル性を持っていて、だからこそ観賞体験もフィジカルなものになる。気持ちのよいハーモニーだけでなく、違和感や気持ち悪さ、緊張や矛盾をも身体は立ち上げます。劇場の面白さというのは、フィジカルなきっかけ──つまり身体を使って考える、ということなのです。

飯田:『ショールームダミーズ』というタイトルを拝見したときに、僕らの世代はドイツの電子音楽のカルトバンドであるクラフトワークの曲名「showroom dummies」を想起しました。冒頭のシーンは僧が読経しているような重層的な音から始まりますよね。音に対する考えを教えてください。

ジゼル:今回、音響を担当してくれているピーター・レーバーグは、音をつくるときに自分で1から作曲することもあれば、既存の音源をリミックスしてまったくちがうものをつくりあげることもあります。それは、私自身が振り付けをするときに既存の動きをトランスフォームさせてまったく別のものにするプロセスとよく似ています。彼の音楽と自分の振付けの共通性が面白く、今回は彼に電子音楽を依頼しました。ここ数十年にわたって、電子音楽はアンダーグラウンドなダンスミュージック、ヒップホップ、ヴォーギングなどに影響を与えてきました。それが次にコンテンポラリー・ダンスにどのような影響を与えるのか、踊ることにおける身体性がどう見えてくるのか、ということに興味があります。

冒頭ではまさにクラフトワークの音源を使っています。クラフトワークにはじまりビョーク、ダフトパンクに至るまで、電子音楽のなかにはアーティフィシャル・ボディー、いわゆる人工的な身体や非人間的な身体のひとつのエスノグラフィがあると思っています。彼らはあくまでそれをビジュアルで表現しているけれども、そこから派生する動きや振付けはコンテンポラリー・ダンスにも影響を与えてきたと思います。電子音楽における人工的な身体というものに直接的に言及してもいいのではと思い、このタイトルをつけました。

Show: Showroomdummies (creation 2001)

Design: © Etienne Bideau-Rey & © DACM / Gisèle Vienne

Artist : Noriko Tujiko

Photograph : © Alain Monot

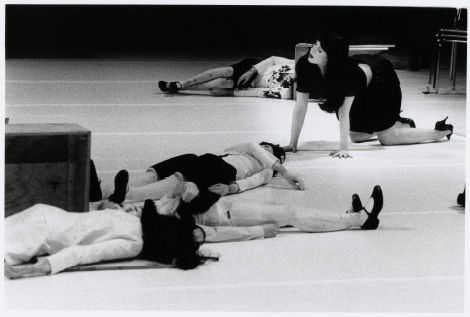

Show: Showroomdummies (creation 2001)

Design: © Etienne Bideau-Rey & © DACM / Gisèle Vienne

Artist : Anja Röttgerkamp

Photograph : © F. Nauczyciel

Show: Showroomdummies (creation 2001)

Design: © Etienne Bideau-Rey & © DACM / Gisele Vienne

Photograph : © Mathilde Darel

ビーイング・リアルと

ビーイング・プレゼンス

飯田:さきほどフィジカルな体験について言及されましたが、現代においてSNSが進化して我々の環境が非常にバーチャルに変化してきている。その中で身体感覚の喪失というのはどうしても否めないですよね。現代のバーチャルな環境のなかで身体というものをどういうふうに捉えていくのか、それをどう作品にしていくのかということをお聞きしたいです。

エティエンヌ:今作では、舞台上でマネキンを使っているということがリアリティーとバーチャルの分岐点です。もちろんマネキンは動かないわけですが、そこにダンサーを配することで、観客はマネキンもいつか動きだすのではないかと想像する。初演から今回の第4回目まで、いつもふたりの間でどれくらいマネキンを動かすべきかと相談するのですが、回数を重ねるごとにやはりマネキンは動かないほうがいいと感じます。ミニマルであればあるほど、場にいろいろな力が生まれてくる。

ジゼル:人形とはあくまで人間の身体を表象しているものです。日本では人形の中に魂が宿ると考えがちですけれど、ヨーロッパでは人形というのは感情の無い空虚なもののイメージなのです。この作品においては人間のほうにより重きを置いています。人形と対比することで、人間の存在と不在を浮かび上がらせるだけでなく、人間性の存在と不在の問い──存在の質、存在の強度に視点をスライドさせたい。あくまでパフォーマーの身体は現実に存在しているけれども、その身体から生まれてくる意味や物語性で言えば、存在と不在は瞬間的にシフトすることもある。それをライブパフォーマンスでやるという面白さがあります。

どんなにソーシャルメディアが発達しても、劇場というひとつの場所に人々が集まって時間を共有することが重要だと思っています。人が集まることこそがコミュニティの原点であり、これが劇場や映画館の持っている社会的価値です。その価値がいまSNSをはじめとするインターネットによって失われている。

理論家であり音楽家でもあるフランソワ・ボネは『アフター・デフ』という著作の中で「ビーイング・リアル」と「ビーイング・プレゼンス」という概念について書いています。ビーイング・プレゼンスというのは現在を生きる、ということ。InstagramなどのSNSによって、東京にいてもパリにいても常に色々な情報が入ってくるということも、ある意味プレゼンスです。でも膨大な情報にいっぱいいっぱいになってしまって自分自身を見失うこともあり得る。ビーイング・リアルというのは、今ここでカウチに座っていてあなたと話しているというリアル。ビーイング・プレゼンスとビーイング・リアルは違う。今日私たちに課せられているチャレンジはいかにリアルであることを忘れないかである、ということをボネは述べています。

過剰なプレゼンスに翻弄されて自分を見失っている状態を「デフ(deaf)」、つまり聞こえない状態とボネは呼んでいます。『アフター・デフ』とはつまりプレゼンスに囚われた状態を抜け出し、リアリティーを感じる力を持つべきだということなのです。

タブーを超えた先、

その新しい秩序

飯田:時代の変化と言えば『crowd』(2017)はバロック絵画のようなステージでした。神なきマタイの受難やカラヴァッジョのシーケンスを感じて、作品のなかに潜んでいる人間の暴力性、それから衝動的な不条理性、そういったものを現代の状況と接続しながら観ることができ、非常に良いインスピレーションを頂きました。いま自分のキュレーターとしての課題というのは、理性的な記憶にとどまらない身体的記憶を呼び起こすことによって、文明と野蛮というものを対峙させていくことです。野蛮であることと文明化していくことは対立構造ではなくて、むしろそれらは入れ子構造になっているのではないかということを、あらためて考えることができたのです。

Show : Crowd (creation 2017)

Design: © DACM / Gisèle Vienne

Artist : Tyra Wigg

Photograph : © Estelle Hanania

Show: Crowd (creation 2017)

Design: © DACM / Gisèle Vienne

Artist : Louise Perming (at first plan)

Photograph : © Estelle Hanania

ジゼル:『crowd』はランドル・コリンズが実社会における様々な暴力のケース・スタディについて書いた『バイオレンス』(2009)という本に影響を受けています。2015年のパリ同時多発テロ事件が起きたときに、政治における野蛮の扱いや、基本的に野蛮は排除するべきだという風潮に大きなショックを受けました。というのも、テロリストは決して野蛮人ではなくて、文明人が起こしたことだからです。バイオレンスというのはそもそも文明の一部であって、排除することはできないものなのに、それを政治対話のなかでひたすら「排除せよ」と言っていることに違和感を覚えました。私は、社会は社会的機能を保持しながらいかにバイオレンスを包み込むことができるか、インテグレート(統合・調和)することができるかを考えることが、より重要ではないかと感じています。

飯田:本当に、おっしゃる通りです。インテグレートしていくことがすごく重要で、僕はそれこそが芸術の役割だと思っています。芸術というのはやはり猟奇的なものや相矛盾したものを統合した、ひとつの表現として提示されるものであって、それを政治的、あるいは審美的で倫理的な価値観によって判断されるのみでは、表現は成り立たない。

ジゼル:倫理と道徳について言うと、まさにマゾッホやサドはタブーに触れた人たちだと思います。彼らはタブーを切り開くことで真の人間性、人間が持つ美しさと可能性を見せてくれた。その行為が彼らの芸術であって、その系譜にいまの私たちが居るのだと思っています。

Show: Crowd (creation 2017)

Design: © DACM / Gisèle Vienne

Artist : Louise Perming (at first plan)

Photograph : © Estelle Hanania

Show: Crowd (creation 2017)

Design: © DACM / Gisèle Vienne

Artist : Louise Perming (at first plan)

Photograph : © Estelle Hanania

伝えることのリスク、

ロームシアター京都の姿勢

飯田:日本での制作環境はヨーロッパとはどのように違いますか。

エティエンヌ:2001年以降、3作の『ショールームダミーズ』をつくり続けて今回で4作目になります。続けているうちに能や文楽の発見があり、自分たちがやっていることが非常に日本の文化に響くのでないかということをずっと考えていたので、今回依頼を受けて日本で公演できて非常に嬉しいです。日本で公演することで、初めてこの作品が完結するのではないかと思います。日本人のダンサーと日本人の鑑賞者、日本という文化において上演することで、もう一歩作品が深まるのではないでしょうか。

ジゼル:今回6人の日本人ダンサーをオーディションで選考したのですが、あえてまったく違うキャラクターを持った人を選んで、彼らがどういう組み合わせで何が立ち上がっていくのかを見ています。実際に日本人のダンサーとコラボレーションしてみると、やはり日本人とヨーロッパ人とでは、歩き方や座り方といったソーシャル・コードが違っていますね。いっぽうでやはりコンテンポラリー・ダンスをしている人たちなので、共通する身体性みたいなものもあります。いまは彼らのソーシャル・コードを読み解いている状態で、それが今後作品にどう投影されるかというのは自分たちにもまだ未知数です。

エティエンヌ:今回は「レパートリーの創造」というプログラムとして、ロームシアター京都と一緒にクリエーションをしているので、オーディションのときはプログラム・ディレクターの橋本裕介さんも審査員に入ってくださって、人選の部分で作品に関わってくれています。橋本さんをキュレーターだとすると、キュレーターと一緒に何かをつくり上げていく、ということは初めての経験です。

ジゼル:キュレーターとの対話がすべてクリエーションやプロセスに反映されていく感覚はあります。橋本さんとは2007年からのお付き合いのため、そういう意味では彼や京都との関係が深化した結果が、今回の制作なのかなと思っています。出来上がった作品は私たちの作品であると同時にロームシアター京都の作品、京都の作品になります。

飯田:時間の経過を共に過ごすということはすごく重要ですね。作品は、単にステージの上だけではなく、ステージに上がる前の人々の日常的な意識と連なっているものですから。それが作品に表れてくるのは、非常に面白いことです。

ジゼル:ロームシアター京都の技量と言えば、「レパートリーの創造」自体がパフォーミング・アーツにとって重要な位置を占めていると思っています。例えば映画や文芸は、映画史や文芸史をつくりやすいのですが、パフォーミング・アーツという生のものをどのように歴史として扱うのか、ということは考えさせられます。特に今回の作品『ショールームダミーズ』は2001年に初演を迎えて、公演ごとに時代を反映して少しずつ変化しています。こういった流動性を、歴史の中で語るときにどのようにとらえていけばいいのかという意味でも、ロームシアター京都はすごく挑戦的なことをしていると思います。橋本さんはリスクを分かりながら、背負っている。

タブーを扱い、人が考えたくないと目を塞いでしまうようなことを、あえてやろうとするアーティストがいる。キュレーターもアーティストも、物の見方を変え、社会のあり方に問題提起をするという部分では共通しています。アーティストは自分が信じていることを作品化していくだけなのでリスクをとりやすいのですが、いっぽうキュレーターは色々な政治的問題やしがらみがあって、アーティストよりもリスクをとりにくい立場にある。それでもアーティストと一緒に既存の価値に挑戦してくれる、リスクをとるキュレーターを、私は尊敬しているのです。

飯田:いま、リスクを回避しようとするキュレーターがたくさんいて、特に最近の日本は政治的なコードの網の目が小さくなっています。展覧会のフライヤーに書く言葉をスポンサーがチェックして、「この言葉は使わないで欲しい」と言うこともある。僕が以前に勤めていた美術館で、縄文から現代までの「テクネー」をテーマにした展覧会を企画したんです。そのなかで「核」や「原発」の問題を扱ったんですね。タブーを問題化したことによって、開催後、美術館から文学館に異動させられましたけれども。キュレーターは常にリスクを抱えております。リスクをとろうという気概がなければ、アートが社会的な存在と見做されず、単なるエンターテインメントに堕してしまいます。

ジゼル:デニス・クーパーと初めてコラボレーションした『I Apologize』(2004)は個人的にはすごく上手くいった作品だったのですが、問題作すぎて上演させてくれるキュレーターがいませんでした。「こういう理由があるから君の作品をみせたくないんだ」とはっきり言ってくれるのであれば別にいいのです。ただ、何か怖いから作品を上演しないというパターンもあって、後者のほうが危惧しなければいけない現象です。恐れて何もしないことが社会に与えるダメージは大きい。

最終的に『I Apologize』を観せようと言ってくれたのは、アヴィニョン演劇祭のキュレーターでしたが、彼は『I Apologize』のほかにも挑戦的な作品を多く上演しました。2005年のアヴィニョン演劇祭はやはり大スキャンダルだったのですが、そこから生まれた対話が非常にポジティブだったので、翌年以降も挑戦的な作品を見せ続けました。そうすることで観る側や周りの人々がオープンになり、いまではアヴィニョンで挑戦的な作品を観せることは「あり」なのです。特にヨーロッパでは、フェスティバルはパフォーミング・アーツの現在形を定義する重要な機能を担っています。フェスティバルという場所で作品を見せ続けることで、社会の景色を変えたのです。

飯田:いまの日本では難しいことですが、それを心がけていかないといけないですね。

Show: I Apologize (creation 2004)

Design: © DACM / Gisèle Vienne

Artist : Jonathan Capdevielle & Jean-Luc Verna

Photograph : © Mathilde Darel

Show: I Apologize (creation 2004)

Design: © DACM / Gisèle Vienne

Artist : Anja Röttgerkamp

Photograph : © Mathilde Dare

Show: I Apologize (creation 2004)

Design: © DACM / Gisèle Vienne

Photograph : © Philippe Munda

ジゼル・ヴィエンヌ

Gisèle Vienne/1976年生まれ。哲学を学んだ後、フランス国立高等人形劇芸術学校に在学。振付家、演出家、パフォーマー、美術家として活躍。小説家のデニス・クーパーとのコラボレーションのほか、写真やインスタレーション作品も積極的に発表している。2018年には、KYOTO EXPERIMENT で鮮烈な印象を与えた『CROWD』で、フランスの批評家協会賞の最優秀賞を受賞。

エティエンヌ・ビドー=レイ

Etienne Bideau-Rey/1975年生まれ。ベルギーのサン=リュック美術学院、リエージュ王立美術アカデミー、フランスの国立高等人形劇芸術学院で学ぶ。振付家・演出家の活動のほか、ドローイングや彫刻も制作。2000年にマルセル・ブルースティン・ブランシェ職業財団賞を受賞。最初の舞台作品をジゼル・ ヴィエンヌと共に手掛ける。

飯田高誉

いいだ・たかよ/1956年生まれ。スクールデレック芸術社会学研究所所長、国際美術評論家連盟会員。京都造形芸術大学国際藝術研究センター所長を経て、COMME des GARÇONS Sixキュレーター、青森県立美術館美術統括監。現在、インディペンデント・キュレーターとして数々の展覧会を企画。2019年に開催された「堂島リバービエンナーレ」ではアーティスティック・ディレクターを務める。文=編集部 撮影=内藤貞保

公演情報

レパートリーの創造

ジゼル・ヴィエンヌ、エティエンヌ・ビドー=レイ

『ショールームダミーズ #4』

2020年2月8日(土)19:00開演、2月9日(日)15:00開演

ロームシアター京都 サウスホール