ダニエル・ブラッシュのニューヨークの工房を訪ねて──生活を芸術に昇華した芸術家の軌跡

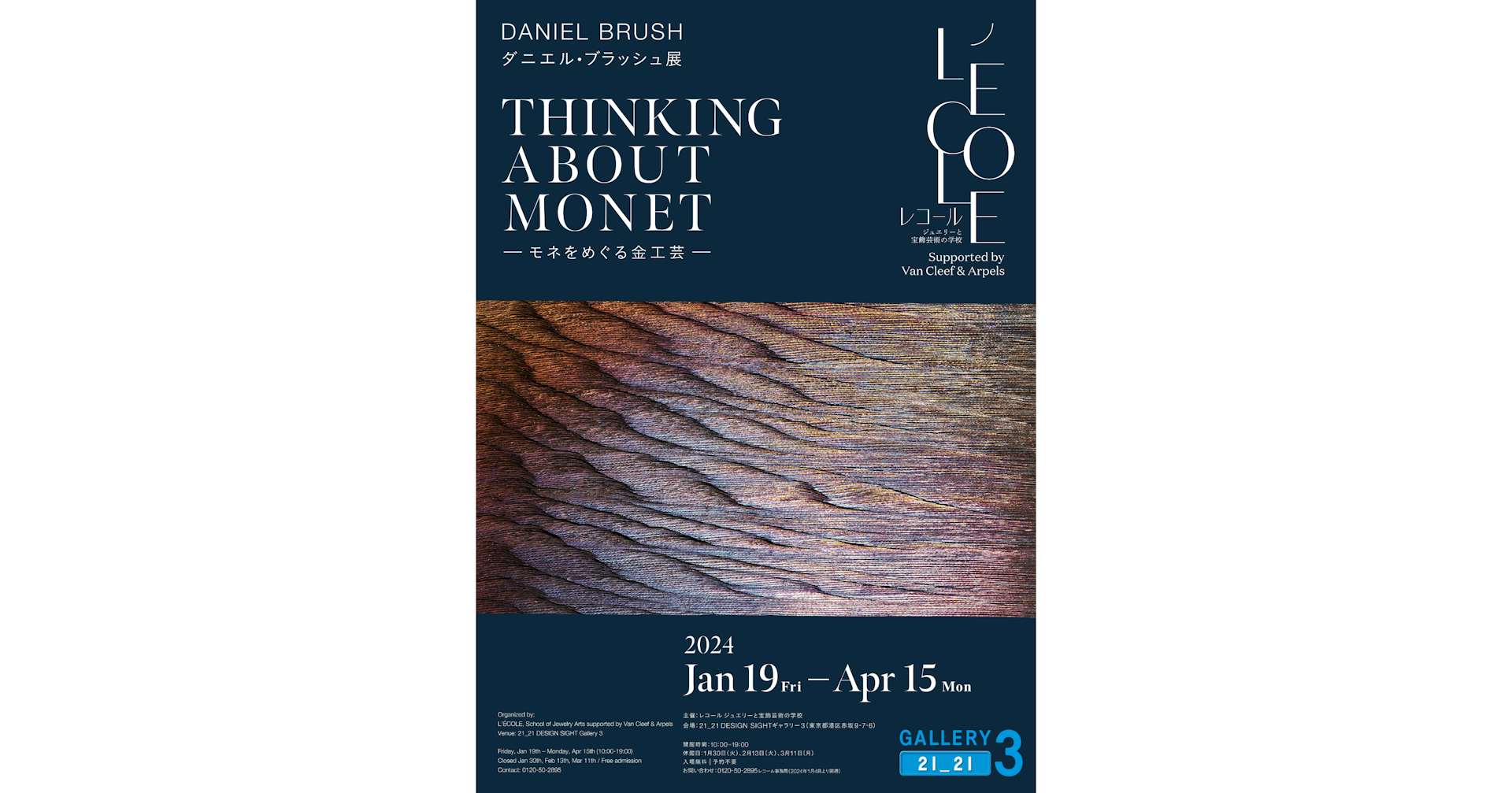

東京・六本木の21_21 DESIGN SIGHT のギャラリー3 で2024 年1月19日より開催される「DANIEL BRUSH THINKING ABOUT MONET」。フランスのジュエリーメゾン、ヴァン クリーフ&アーペルがサポートする「レコール ジュエリーと宝飾芸術の学校」が企画し、アメリカの芸術家、ダニエル・ブラッシュの仕事を振り返る。そのクリエイションを掘り下げるべく、ニューヨークの工房を訪ね、遺族である妻のオリヴィアと息子のシーラに話を聞いた。

生活とともにあった制作

──ダニエル・ブラッシュが金属工芸に関心を持ったきっかけを教えてください。

オリヴィア ダニエルは13歳のとき、初めてのヨーロッパ旅行でイギリスを訪れ、ロンドンのヴィクトリア・アンド・アルバート美術館で小さなエトルリアの碗を目にしました。粒金細工が施された非常に美しいその碗に魅了され、自分も一生のうちに、こういうものをつくってみたいという思いが、心に深く刻み込まれたのです。

それから時が経って、私たちが結婚することになったとき、彼は金を1オンス買って、本結びのモチーフの結婚指輪をつくってくれました。これが、彼が最初につくった金の作品になります。そこから粒金細工など昔の金細工に興味を持つようになりました。それまで主に行っていた絵画制作は、肉体的にも精神的にも負荷が高い作業でした。金の研究は、気を静め、頭を切り替えるのにちょうど良かったのです。ところが徐々に、メタルワークにものめり込むようになり、最終的にどちらにも膨大なエネルギーを注ぐようになりました。

──過去の記事やインタビューを読むと、ダニエルはスタジオ兼住居で隠遁生活を送る謎めいたアーティストという印象を受けるのですが、実際のところはどうだったのでしょうか?

シーラ 父はとにかく制作のことばかり考えていました。私が子供のころ、朝起きるとすでに父の作業は始まっていて、学校から帰ってきてもまだ続いているという調子でした。家にいて時間を気にせず作業をするのが、何よりも好きだったのです。

オリヴィア 仕事と生活の区切りというものがなかったので、もし職場と住居が離れていたら、ダニエルは人として機能しなかったでしょう。ときどき家族で旅行することもありましたが、長旅になると、激しいホームシックに陥っていました。家にいるのが好き過ぎただけで、何か理由があって外界を避けていたというわけではありません。

シーラ この場所には、作業道具や材料、インスピレーションのもととなる収集物など、いろいろなものがランダムに存在しています。父は、次にどんなアイデアが降りてきて、何を試したくなるか、自分でも予想がつかなかったので、いつでも必要なものに手が届く状態を望んだのです。そういう意味では、このスペースは、父の一部だったと言えるでしょう。

──ダニエルは、このスペースを毎朝時間をかけてほうきがけしていたとうかがいました。

オリヴィア ダニエルの頭の中は、古今東西の文化や哲学、世界情勢、あるいは誰かとのやりとりを反芻したりで、いつもいっぱいでした。彼はこれを「混乱の輪」と呼んでいたのですが、ほうきがけはその混沌とした心の状態を整理するためのもので、日々欠かすことはありませんでした。

花開いたキャリア

──1998年に、ダニエルの個展がスミソニアン・アメリカ美術館で開かれました。この展示に際してのテレビのインタビューで、ダニエルは「スポットライトに当たる準備ができた」と語っていましたが、この変化はどのように生まれたのでしょうか?

オリヴィア このスペースに引っ越してきたのが1978年で、それから20年間、彼はひたすら作品をつくり続けていました。作品が相当数たまったので、私は「誰かに見せる時期がきた」と感じ、スミソニアン・アメリカ美術館に連絡しました。作品を見るためにここを訪れた担当者が、展覧会の開催を即決したのです。また、この担当者がモノグラフの出版を提案し、ハリー・N・エイブラムスという、美術本で定評のある出版社を紹介してくれました。編集者がここを訪れたとき、ダニエルは一方的に8時間ほどしゃべり倒したのですが、その日のうちに、本の出版が決まりました。ダニエルはこれらが現実に起こっているのが、信じられないという様子でした。この時期が彼のキャリアのひとつのハイライトとなります。背中を押したのは私でしたが、彼は注目を浴びることを楽しんでいるようでした。

シーラ 父は大学を卒業して間もないころの70年代に、ワシントンD.C.のフィリップス・コレクションやコーコラン美術館で絵画の展示を行ったことがありました。しかしメタルワークの展示は、このときが初めてでした。父は、スミソニアンにはもともとロマンチックな憧れがあったので、子供のように興奮していたのが印象に残っています。

──お2人から見て、ダニエルはどのようなアーティストでしたか?

オリヴィア 非常に感情表現の激しい人でしたので、多くの人に怖い人物というイメージを与えていたでしょう。性格においても、作品においてもオブセッションで満ちていました。

ジュエリー作家として見たときにユニークなのは、事前のドローイングやプランニングを一切行わなかったことです。作品のモチーフに似たかたちのいたずら書きをよくしていましたが、作品に直結するようなものはありませんでした。

彼は、作品のインスピレーションやアイデアの源泉などは、とうてい他人に理解してもらえないものだとわかっていました。作品をぱっと見ただけで、ダニエルを「ミニマリスト」だと判断する人も多かったのですが、私は、言うなればその真逆の「マキシマリスト」だと考えています。作品には、彼の思いがたくさん詰め込まれているからです。

シーラ それぞれの作品に、父の感情と本質が込められているということを、父は知ってほしかったはずだと思います。作品を介して人とつながりを築くことが父の望んでいたことです。

オリヴィア 2012年にミュージアム・オブ・アーツ・アンド・デザインで開いた個展では、絵画、ドローイング、立体、ジュエリーなど幅広い作品を紹介しました。ダニエルはよく会場に赴いて、観客の反応を観察していたのですが、脈絡がないように見える作品群を目にして、同一人物によるものだと思わない人が多かったそうです。彼はそういう人たちに近づいていって、「自分が作家だ」と名乗っては、驚かせていました。そうした人々とのやりとりも彼はとても楽しんでいました。

──ダニエルには、コアなコレクターたちがいたということですが、どのような関係を築いていたのでしょうか?

シーラ 展覧会やモノグラフの出版を機に、問い合わせがくるようになりました。そしてギャラリーに属してはいなかったので、コレクターたちの口コミによって、父の存在は知られていきました。彼らとは、売り手と買い手という関係を超え、親しい友人になっていきました。自分を深く理解し、作品を大事にしてくれる人の手に作品が渡ることが、父にとって非常に重要だったのです。

オリヴィア ダニエルは、こうしたコレクターとのつながりを「温かい手から温かい手へ」と形容しました。コレクターたちは、自らをダニエル作品の「カストディアン」(注:投資家の代わりに有価証券の管理を担う人のこと)であると自任していました。そして彼は、コミッションを一切受けませんでした。《100の蝶》という作品があるのですが、購入者は、作品を手にするまで4年待ちました。蝶に関する作品ということは事前に知っていましたが、購入者もそしてダニエルすらも、どんな作品に仕上がるかは予想がついていませんでした(笑)。

生活のなかにあった発想源

──ユニークなエピソードから生まれたシリーズがいくつもあると聞きました。そのうちのひとつ「ビッチ・ブレスレット」について教えてください。

オリヴィア あるとき、マンハッタンの高級レストランで、私たちはいちばん良い席に通され、食事をしていました。すると年の離れたカップルが店内に入ってきて、私たちのそばを通りしなに、若い女性の方が「あなたたちのような人たちがなぜこんないい席に着いているの?」と言うような目つきで、あからさまに私たちを品定めしてきたのです。ダニエルはこうした失礼な振る舞いが許せない人で、このときも非常に憤慨しましたが、のちにこの出来事をインスピレーションに「ビッチ・ブレスレット」が生まれました。

シーラ こうしたランダムな出来事からインスパイアされるのが、父らしさであり、彼独特のユーモアでもあります。制作に没頭する気難しいアーティストという側面もありますが、こうした日常の出来事を茶化して楽しむ、子供のような部分も大いにありました。

──「ルース・スレッズ」シリーズの成り立ちも教えてください。

オリヴィア 私はテキスタイルを使った制作を行うので、毎日作業の終わりには、服が糸くずだらけになるのです。ダニエルは、あるときこの糸くずのかたちを鉄とダイヤモンドでつくってみることにしました。そして磁石でこっそり私の服に付けてやるというのです。しばらくのちのある日、ふと、シャツの脇にこの作品がくっついているのを見つけたのです(笑)。彼はそれを見て大笑いしていました。その後点数は増え、シリーズになっていきました。それぞれはとても小さなものですが、一度試しに全部コートに付けてみると、動けないほどの重量になりました。いたずら心から生まれた作品ですが、手作業で鉄の塊からノコギリでかたちを切り出すという古風なプロセスを経てつくられています。モチーフと素材のギャップがサプライズ要素になっています。

──「ブルー・スチール・ゴールド・ライト」のシリーズは、日本人になじみ深い配色に見えました。このシリーズのコンセプトを教えてください。

オリヴィア 日本の金工品などとの関連性を見ることはできますね。手彫りの鉄に金がはめ込んである本シリーズは、手のひらに収まるほどの可愛らしいサイズで、握ったり近くに置いたりして楽しむものです。しかし実際に持ち上げると、かなりの重量があります。ダニエルは、西洋現代美術において、「サイズ」と「スケール」がほぼ同義のように扱われることに、非常に違和感を持っていました。本シリーズは、そのふたつがイコールでないことを体現するものになります。

彼はアクセサリーではなく、かつ実用性もないものを多くつくりました。そしてこうした既存のカテゴリーに当てはまらないものを、「美徳のオブジェ」と呼びました。作品をカテゴリーから解放することで、見る人の感情と作品が紐づくのではと考えていました。

──ダニエルが、作品を通して伝えたかったこととは何でしょうか?

オリヴィア ダニエルは、観客が足を止め日常を忘れ、自分の本当にやりたかったことや好きだったことなどに思いを巡らせるような瞬間が、作品を通じて生まれることを望んでいました。

シーラ 父は、作家を、画家、彫刻家、あるいはジュエリー作家などと、特定のカテゴリーに分類しようとすることの不毛さについてよく語っていました。それはアーティストとしての哲学というよりも、様々な媒体、モチーフ、表現を通じて、経験的に会得したものでした。作品を介して「ひとりの人間にできることは、非常に多岐にわたるのだ」と父は伝えようとしていたのだと思います。