分断された鑑賞体験は、ウェブ上で物語化しうるか。大岩雄典評「パンゲア・オン・ザ・スクリーン」展

複数の場所と回数に分けて、6作家の作品を展示した「パンゲア・オン・ザ・スクリーン」展。企画者の山形一生は、これらのばらばらの鑑賞体験を、ウェブ上に画像を掲載し、アーカイブすることで、ひとつの物語にすることを目指している。この未完のプロジェクトについて、TAV GALLERYと横浜会場を体験したアーティストの大岩が、展示や体験の分断という現状を横目で見つつ、同展を分析する。

物語のサスペンド

企画者の山形一生に加え、安部妃那乃、遠藤麻衣、熊谷優里、郷治竜之介、山本悠が参加したグループ展「パンゲア・オン・ザ・スクリーン」は、1月から2月にかけて阿佐ヶ谷のTAV GALLERY、それから20日ほどあいだを空けて、横浜のとあるビルの1室と、とある貸駐車場に停められた乗用車内の2ヶ所で開催された(*1)。

タイトルについて、山形は以下のように語っている。

複数の会場で行われるそれぞれの展覧会は、鑑賞体験として(当たり前に)分断されていて、地続きのものではないし、それぞれの場の固有性は、その鑑賞体験自体に影響を与えます。けれど、最終的にそれらの展覧会がアーカイヴとして一つのページに収まるとき、画像と画像が接続されあって、分断のない一つの物語のようになります。これによって、一つの大陸(パンゲア)として、画面(スクリーン)上で現出する、一つの展覧会の記録となります。(*2)

「最終的」なアーカイヴは執筆時点で未公開だ。会場が以上の2つきりとも限らない。本稿はそうしたサスペンス──宙吊りのなかで書かれた。貸駐車場での、停泊のような。

イメージはいつも、それに「意味を充実」しようとする期待に、虎視眈々と狙われている。イメージがわたしたちの目をとらえ返すとき、意味を充填せよ、と誘う。安部の撮影する「目から滑り落ちてしまうような景観」は、むしろ安部の目に

熊谷の「答え合わせの風景」シリーズは、「撮影後に出力される〔ポラロイド〕写真の現像中、その結果を予想したドローイングを即座に写真の上から描いた」作品だ。「予想」と結果を隔てるわずかな時差に、イメージが期待の手をすり抜け、それゆえになお、意味の充填をねだるありようを示す。

遠藤がパフォーマンスに向けて描いたドローイングは、「一枚の独立した作品」でありながら、「人々に〔パフォーマンス〕作品がどのようなものかを想像させるべく描かれたと理解できる」。イメージと、それが引き寄せる想像との関係は、「べく」という〈可能・当然・自発〉の助動詞で修飾される。

3Dモデルをモチーフに描かれた郷治の絵画は、「意味が充実されない」イメージと作家自身に形容され、「タイトルも設定されない」。そこに“イメージへの期待”がないとは言えまい──この稿も、”期待”のサスペンスによるずれと頓挫を、各々の作品に“期待”して書かれている。

期待は挫かれるからこそ欲望される。山本の《緑の桃》は実際に動く時計がマウントされた絵画だ。その記録写真は、その撮影時刻が、その写真が見られる時間にとって、決定的「過去」でしかないことを見せつける。その写真をいくら見ても、かつてその時刻、その瞬間に作品がそのようであったさまを観ることは頓挫する。熊谷のドローイングや郷治のアイロニカルなキャプションのように、《緑の桃》を写したであろう写真は──何せ、まだ「最終的」なアーカイヴは公開されておらず、この頓挫もまた期待されるイメージだ──、イメージに取り憑く、〈なお、いま、それになれない〉ことの遺漏を示す。

山形の《Installation View (Water with no context)》が写す空間には、インターネット上の商品画像を象ったオブジェが配置されている。

〔インターネット上の〕商品画像には、商品そのものと一切関連がないイメージが、「良さ」として使用されることがある。例として、防水など施されていない商品に水しぶきが掛けられている画像や、一切説明のない状況であるにもかかわらず、チェックボックスが商品の隣に表示されている画像などが挙げられる。

水やチェックボックス自体の無意義が「目から滑り落ちて」、つねに商品の「良さ」のコノテーションは先取される。「context〔文脈〕」は、それを理解していると殊勝に述べる者にだけ現前する、「隠喩」のごとき幻影だ。だが山形の命名に反して「no context〔コンテクストなどない〕」ことはなく、ひとつの画像のなかに並べられて、それらは山形自身がキャプションするような文脈を、意味を充填される。

並べて、意味を流し込む──水(water)のように。シャンプーとリンスのボトルを向かい合わせた熊谷《キスしてる?》が「本作品タイトルが示すような行為を連想させ」るように、展覧会という形式は、そのタイトルやステートメント、空間やデザイン、周知のしかた、実際に呈示されるしかた、そこに展示されている作品、記録、イメージが、縦に横に並べられて、そのギャップへの意味の充填──「分断のない一つの物語のように」、「パンゲア」になることを期待される。

だがスクリーン上の「パンゲア」は、足ではなく指によって踏破される──このウェブページも、また別の小さな「パンゲア」であることを免れない。

きりよく2000字を過ぎた。あなたはいつでも、このページを閉じて──ひとつの批評、ひとつの物語に至ることから〈抜け〉られる。今ここでも。まだ、車は停泊したままだ。

「パンゲア」とは、現在の地球の大陸が、およそ2億年以上前には一体であったと、気象学者ヴェーゲナーが唱えた説およびその超大陸の名前だ。その真偽には論争があるが、つまりパンゲアは、〈もともとひとつだったが、ばらばらになって消えた〉大陸だ。だが山形の言う「パンゲア」は、時間的にはむしろ逆の運動による。いくつもの展覧会の後に、その記録がひとつのディレクトリにおいて抱合される──《緑の桃》の撮影された時刻は、アーカイヴのタイムスタンプより必ず前だ。

ばらばらのものが〈ひとつであった〉ないし〈ひとつでありうべき諸々であった〉ことのフィクション。それが「パンゲア」のメタファーだ。

TAV GALLERYの展示作品のほとんどは、横浜「第1会場」であるビルの1室にも「展示」されている。しかし、ハンドアウトに示された空間は、指定のドアの先には存在しなかった。ドアを開けると、玄関は板で塞がれており、ディスプレイがひとつ掛かっている。映っているのは、MacのOSのデスクトップだ。ウィンドウが2つ開いており、片方はウェブカメラの中継映像のようだ。固定の画面が切り替わりながら、どこかに展示されている作品を順に映していく(*3)。もう片方はテクストエディタで、次々映る作品のタイトルを、スクロールしながら示している。

複数の会場で行われるそれぞれの展覧会は、鑑賞体験として(当たり前に)分断されていて、地続きのものではないし、それぞれの場の固有性は、その鑑賞体験自体に影響を与えます。

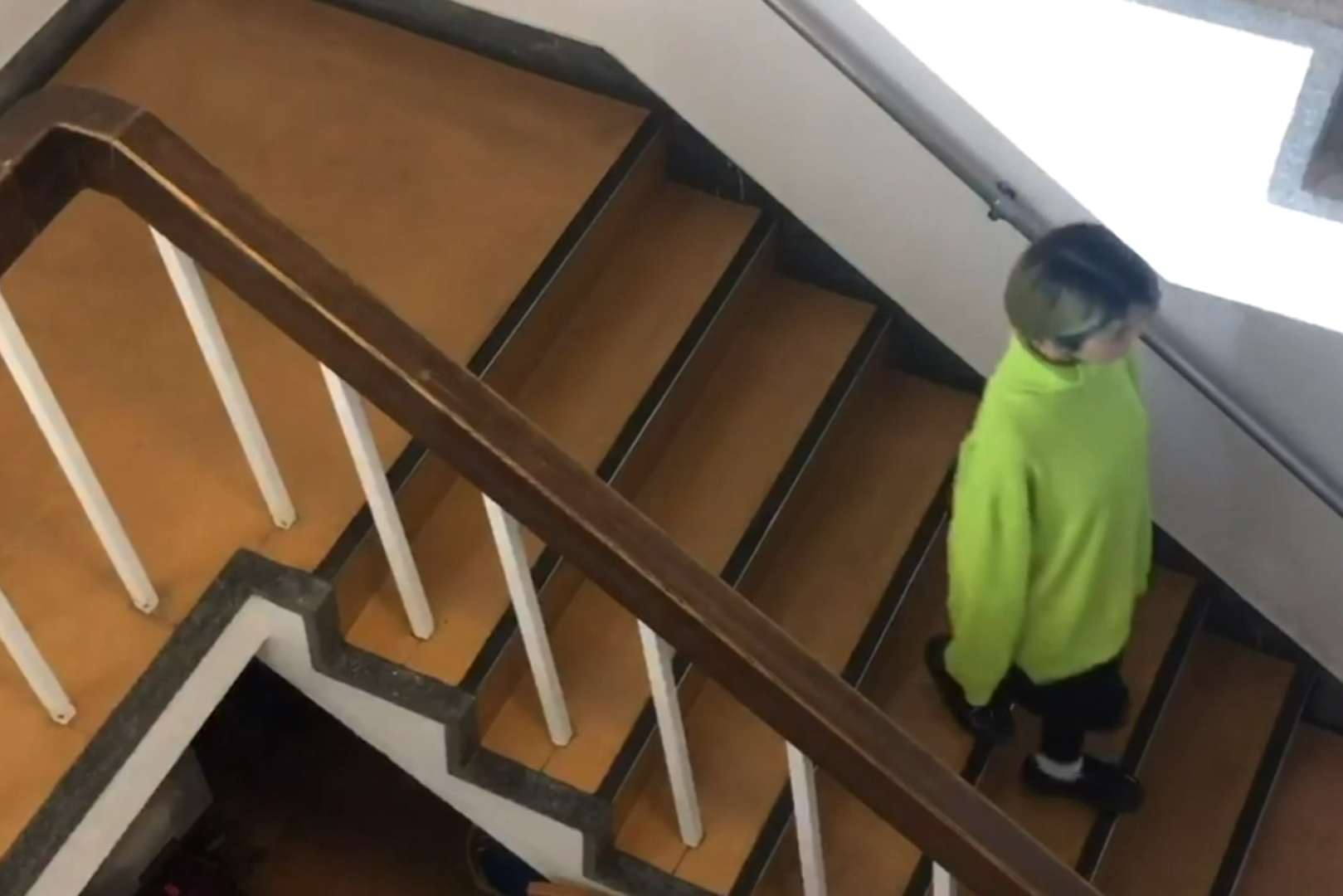

中継映像は3分もかからずに1周する。粗い解像度で示された展示空間が、この世界の──地続きの世界のどこに存在するべきかを、指す光の角度や、カメラ越しに見える部屋のかたちから想像しようとする。地続きにしようとする。だがそれはうまくいくはずがない。階段を映すカメラに、ときどき遠藤のパフォーマンス《What floor?》が映り込む。だがその階段にたどり着くわけがないと実感するとき、そのタイトルは、疑問文(どの階?)ではなく、修辞疑問文(どの階だろうと、だからそれで?)に聞こえる(*4)。

このレビューも、「地続き」なんて比喩を、乗せられて使ってしまう──同じ車に乗せられて?

「第2会場」に着く。第1会場からさほど遠くない、海に面したところに、それは停泊している。一見なんの変哲もないが、窓から覗くと、作品が密集している。

ハンドアウトの説明を読む。それらは、ここまで本稿が期待してきたようなテーマの統一感を見せない。「第1会場」の展示作品と同一ないし類似した説明のものもあれば、遠藤のドローイング《月のグラフィティ》や安部《Third garment》《Carrier bag》、山形の「Texture」シリーズなど、異なるモチーフやテーマ、形式を持つものも多い(*5)。なおも、すべてをまた「地続き」に語ることは欲望される。あるいは、作家ごとにありうべき文脈が、モノグラフというひとつの島をなすようにも思われる。

パンゲアは「物語」だ。ばらばらのものが並べられると、物語に至ろうとする。

ダイハツのワンボックスカーは、6人で乗るには少し狭い。でもすこし詰めれば、一度に乗れないこともない。エンジンをかける前に、手元のスマートフォンで、行き先を調べる。

ついでにSNSをチェックする。癖だ。どこの展示も軒並み中止か、延期らしい。その代わりに、人のいない展示室や、映像作品のリンク、卒業展示の機会を逃した学生作品の様子が、宙ぶらりんにタイムラインに流れて、物語を待っている。そのうちひとりをタップして覗きに行く。ほとんどがリツイートで、それらの並びは、そのひとの趣味を、人格を表しているように見える。いや、「RTは同意とは限りません」とプロフィールにある。ああ、そうか。

画像や言葉がつぎつぎ並んでいて、まるでひとつの物語のように映る。そこを埋め尽くしているニュースツイートは、どこかの誰かの発言を要約している。「感染の予防には……」。……URLを開くのは億劫で、目が滑る。公私もぎゅうぎゅうで、断片的で、それでもひとまとまりだと思って、それらを理解する。たぶんこういうことが書いてあるんだろう、と期待する。意味は、接触したものにうつされるんだ、と思って、またスライド、タップする。

展覧会とは、もの同士を近くに並べることで、つまりものや人同士の濃厚接触だ。少なくともそういうことにされているから、どの展覧会も閉鎖しているんだろう。この車内もぎゅうぎゅうで、密閉されていて、こんなに近ければ、うつしてしまうだろう。意味も、呼吸も。

今から向かう展示会場は、どこからも離されている。もの同士を近づけることが展示なら、離すことも展示だろうか。どこにあるかも知れないが、でも陸地が地続きなら、辿りつくことになる。そういうことになるはずだが。

そろそろだ。結局ついつい見続けてしまって、すこし遅くなってしまった。スマートフォンの、開いているページを閉じた。

*1──横浜の2ヶ所の会場の詳細な住所は、事前に公開されたフォームから申し込みすると、メールで返信された。メールには注意事項と、ハンドアウトのリンクURLが掲載されていた。また、本稿のうち鉤括弧で括られた言葉は、終盤の「RTは…」と「感染の…」を除き、ウェブサイトおよびこのハンドアウトにある作品説明から引用されている。

*2──TAVGallery公式ウェブサイトより(2020年3月18日閲覧)。

*3──山形は自身の連載にて、こう述べている。「『ポストインターネット』やインターネットを主題とする展覧会では、インターネットが誘起した問題を複数に分類し考察する試みが行われた。流通、言語、企業的美学、インフラ、パフォーマンス、監視、ヴァーチャル、新しい身体、などが例として挙げられている」。本展は画像の「流通」、また第1会場では「監視」を主題のひとつに持つと言えよう。この一対は、無数にあふれるイメージにまとわりつく、二つの権力と関わる。後者は、公的権力による政治的抑圧だ。前者は、本来資本主義および情報環境を後景に持つ文脈で扱われるが、SNSが隆盛し、ひとつの混乱が世界を覆っている現況では、大衆がそれらのイメージを扱う際に、何かの意味を期待し、またときにコミュニティ、党(party)をつくることと関わる。あまつさえ「監視」はいずれ、大衆がイメージを、意味を得るための手段として、期待され、欲望されている。画像「流通」は、監視する権力によって利用される政治的なインフラストラクチャーになっている(参照:「第0回 水色のぷにぷに ポストインターネット」)。

*4──修辞疑問文(interrogation)は、疑問文の文法構造を持ちながら、何かを問いかけるわけではない文を指す。漫才における「なんでやねん」は、理由を聞いているのではなく、ツッコミをしている。またポール・ド・マンが論文「記号学と修辞学」で「What’s difference?」という修辞疑問文を挙げている。靴紐の二つの通し方を説明する妻に、夫は「それで何が違うっていうの?(What’s difference?)」と苛立つのだが、妻はそれを「その二つの違いはなんですか?」と受け取り、丁寧に説明を始める。疑問文と修辞疑問文は、文法上区別がつかず、「文脈」、つまりコミュニケーションにおける期待に基づいて判別される。それは2人の意図を「地続き」にする物語なのだ(夫と妻の台詞は大岩による意訳)。

*5──ハンドアウトから引用しながら、それぞれ簡潔に説明する。遠藤の《月のグラフィティ》は「キャラクターやステレオタイプな性差、それに伴う奇妙な記号」としての、少女マンガにおけるイメージを構成して描かれている。安部の《Third garment》《Carrier bag》は主にPVCでつくられた「透明な衣服と、透明なバッグ」であり、「『隠しながら見せる』ような所作を関心に」制作されている。山形の「Texture」シリーズの2作品は、いずれも3Dプリント作品で、「サプリメントのボトルと、垂れ下がった布の形状」をしており、「その表面のテクスチャー情報は乱れており、立体の形状に合わせた振る舞いを放棄している」。