アートは地域をどう変える? 熊本・津奈木町の取り組みに見るその可能性

熊本県南端に位置する津奈木町では、1984年よりアートによる町づくりが継続している。その拠点として開館したつなぎ美術館も開館20周年を迎え、3年に及んだ現代アーティスト柳幸典による地域プロジェクトの集大成を今年発表。柳の発案により、写真集『MINAMATA』を遺したユージン・スミスの写真展も開催中のほか、いくつも並行してアートプロジェクトが進行している。

津奈木町は熊本県の南に位置し、南側の水俣市と北側の芦北町に挟まれた人口4500人の小さな町だ。北・東・南の三方を標高200メートルほどの低山に囲まれ、西の不知火海まで距離も近くなだらかな傾斜地が多く、デコポンなど柑橘系の農業が盛んだ。海を見ると、対岸の天草などに囲まれた内海のために水面は穏やか。カタクチイワシ漁とチリメンジャコの生産、太刀魚の漁獲高が多いほか、フグ、ヒラメ、タイの養殖で栄える一次産業の町であるいっぽう、隣接する水俣市の工業排水に起因する水俣病の被害地でもあった。

1984年、ときの町長であり、町医者で美術愛好家でもあった六車町長は、文化による地域再生を目指して「美術品取得基金」を創設した。町内の各所に彫刻家の作品を設置する「緑と彫刻のある町づくり」に取り組んできた。町長は、水俣病で傷ついた地域のイメージと、住民たちの心を癒すために、アートこそが効果を発揮すると考えた。現在は16体の彫刻作品が町内各地に設置されているが、作品購入と設置工事をあわせると費用も膨大になるため、当然、反対の声もあった。しかし町長は住民に説明を重ね、また橋の上に彫刻が設置されたときなどは新聞やテレビでも取り上げられ、町の顔として津奈木町の存在を外にアピールする材料にもなった。

津奈木大橋のこの作品は、別の橋に設置された母の《爽風》(1984)、子ども3人の《風ん子》(1988)とセットで平和な家庭を表している

海の上に浮かぶ小学校をアートの舞台に

バブルが弾けた後も、町の方針が変わることはなかった。六車町長が勇退後も「緑と彫刻のある町づくり」は進められ、2001年には活動の拠点となる美術館と専任する人材が必要だという考えからつなぎ美術館が開館した。当時、タイ北部の大学で教鞭を執っていた楠本智郎が、つなぎ美術館の学芸員として応募し、現在は主幹学芸員を務めている。楠本は次のように話す。

「開館当初は、近代美術の流れを汲む展覧会を多く開催していました。例えば佐藤忠良や舟越保武などの展覧会を行うと、県外からお客さんはやってくるので交流人口が増えるという成果はあったのですが、地域の方が美術館を利用する機会はとても少なかったんですね。しかし、地元の中学校の先生が展覧会をすると、元の教え子も含めて住民が大挙する。そういう機会も必要ではありますが、せっかく美術館をつくったのに機能を果たしきれていないと考え、普段から地元住民に興味を持ってもらうためにどうするか検討してスタートしたのが、『住民参画型現代美術プロジェクト(当時)』です。

1年間作家を招聘し、住民に実行委員になってもらって、アーティストと意見を交わしながらプロジェクトをかたちにしようと考えたのです。地域づくり団体や婦人会、作家のテーマによっては、例えば木材を扱う作家のときには森林組合のメンバーに実行委員に加わってもらうなど、作家と住民によってワークショップや展覧会を実現するプロジェクトを立ち上げました」。

地域内ではアートを通じたコミュニケーションが活性化し、町外からも注目されるきっかけとなったプロジェクトのひとつが、2013年から3年続いた「赤崎水曜日郵便局」だ。海の上に立ち、耐震強度などの問題で2010年に廃校となった旧赤崎小学校を郵便局に見立て、そこに全国から送られてくるのは、「水曜日のできごと」が綴られた手紙の数々。送られてきた手紙が別の送り主のもとへと転送され、全国各地から集まる水曜日の手紙がシャッフルして共有されるプロジェクトだ。リモートで参加できるアートプロジェクトとして全国のメディアで取り上げられ、また単行本『赤崎水曜日郵便局』(楠本智郎編著)となってKADOKAWAより出版された。

「耐震強度の問題で校舎には立ち入れませんが、地元の人からもこの建物を活用したいという要望がありました。美術館として応えたいと思い映画監督の遠山昇司さんとアーテイストの五十嵐靖晃さんを呼んで、このアートプロジェクトを立ち上げました。その後にもここで西野達さんが会場に浮かぶホテルをつくり、調理や清掃などをスタッフとして住民が担当するなどの住民参画型プロジェクトを毎年行い、少しずつ美術館にも興味を持ってもらえるようになりました」。

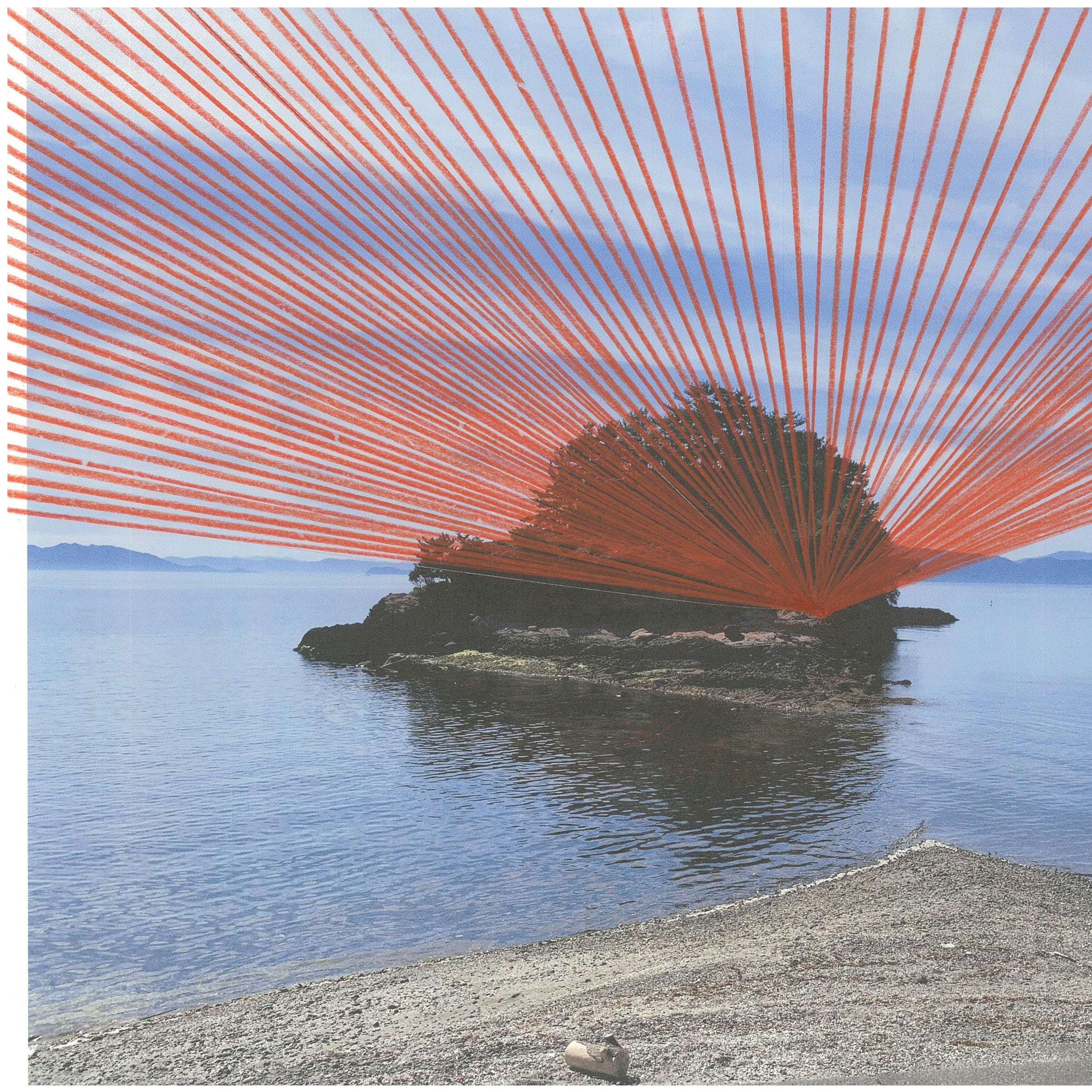

赤い糸で弁天島と津奈木町をつなぐ

今年も五十嵐靖晃のプロジェクトが開催される。《海渡り》と題するインスタレーション作品として、旧赤崎小学校の目の前の小さな島、弁天島と陸を100本の赤い糸でつなぎ、20日間の展示を終えた翌日には、島の祠の弁天さまに津奈木町の無事を祈る祭りを実施する。各地でプロジェクトを実施する五十嵐が大事にするのは、住民の話を聞き、自然との関係を足でリサーチし、「土地の声を聞く」こと。山の水源を訪れる機会があり、そこから振り返ってすぐのところに海が見える距離の近さに驚いたという五十嵐は、津奈木町を見守る島の弁天さまの存在やかつて弁天島で祭りが行われていた事実を知り、プロジェクトのイメージが浮かび上がったという。五十嵐は次のように話す。

「よそ者として地域に関わることのメリットのひとつは、普段この町に住んでいると見失いがちな、当たり前になっている風景や暮らしの美しさ、豊かさに気づけることです。もうひとつが、古くからのコミュニティが存在すると、そこの人間関係は非常に密であることが多いので、よそから来たものがその関係性をつなぎ直す役割も担えるのではないかと思っています。ただ、基本的によそ者として迷惑をかけに来ている自覚はあるので、信頼してもらえるように自分が何者であるのかを知ってもらって、段階的に謙虚な気持ちで土地の人と関係を結ぶことは心がけています」。

前回の「赤崎水曜日郵便局」のリサーチで出会ったのが、町の漁師でいまは有志でプロジェクトをサポートする林田廣美さんだ。カタクチイワシで煮干しをつくる林田さんの家の庭には、釜茹で用のレンガ製の煙突があり、それを目にした五十嵐と当時滞在制作をしていた加藤笑平が、林田さんのもとを訪れたのが最初の出会いだった。

「煙突の話を聞いていたらその脇に鉄製の台みたいなのがあって、『何ですか?』って聞いたら、鉄工所でつくってもらったバーベキュー台だそうで、その場で『肉でも焼くか』って誘ってくださったんですよ。ビールも出してくれて、美術館に戻る予定だったので遠慮したんですけど、気づいたらふたりとも飲んでいて、初対面なのに泊めていただいて。それからは海のことも町のことも、廣美さんには何でも聞けるので本当に心強いです」。

赤い糸を張るテストも、林田さんが見守り手伝ってくれた。「赤崎水曜日郵便局」がグッドデザイン賞を受賞したときには、授賞式で東京を訪れ、五十嵐に案内してもらったことなども嬉しそうに語ってくれた。

「五十嵐くんはほんとにいい子だし、いつでも手伝ってあげたい」と笑顔を見せる林田さん。「海の上の学校や島などを使って作品をつくってもらって、昔ここにあった鳥居のことだとか昔の祭りのことを思い出させてくれて、嬉しいと思う。五十嵐くんの作品を撤去して、祭りがあって、町のばあさん方がお煮しめを持ってきてくれてみんなで直会(なおらい)ができたらいいよね」。

水俣病にアートで触れる

『住民参画型現代美術プロジェクト』を立ち上げた2008年に、実行委員メンバーとして楠本が声をかけたひとりが、婦人会のメンバーだった石田ミサ子さんだ。現在も月の半分ほどはつなぎ美術館に通い、受付などのスタッフをしているほか、トークショーなどでは友人や近隣住民に宣伝し、アーティストが町にやってくると昼食のおかずを差し入れたり、家に泊めたりする。「町の世話役おばさんです」と石田さんは笑う。

「楠本さんに声をかけられて、私はいろんな人との出会うことが好きだから、ぜひということで携わらせてもらうようになりました。1年目に来たのがレインボー岡山さんという方だったんですが、1000個風船を膨らませて川に流そうってなって、アーティストは夢のようなこと言うんだと思ったけど、実際にみんなで手伝ったらできてしまったからね。それ以降も大勢アーティストがやってきましたが、なせばなるということを勉強させてもらいましたね」。

2008年から実行委員のひとりとして津奈木町のアートプロジェクトに関わる石田さんは、美術館とプロジェクトがなければ美術への関心が広がることも、色々な人との出会いもなかったと話す。外から来たアーティストが津奈木町の魅力を見つけ、地元の人も気づいていなかった地元の良さに気づかせてくれる。そして新たな情報が入ってくると、外のことも学びたくなる。

「町の外で人に会って津奈木町がどんなところなのかと聞かれると、『小さくてもきらりと光る町です』と答えるんですよ。美術館がなかったらこんなこと言わんかったね」。

そう笑いながら話してくれたが、ポートレートを撮影しながら柳幸典のプロジェクトについて感想を求めると、眼差しが真剣なものに変わった。

「地元ではずっと水俣病のことは触れてはいけないことだったんです。関心を持ったとしても口にできなかった。だけどさっき美術館に来た友だちとも話したけど、こういうことを地元の私らが話さんとダメだと柳さんの展示が教えてくれました。よその人が私らの地域のことを思ってくれるんだから、私らが話さんとダメだと。心のなかで思ってることがあったら、それを話して気持ちを共有できるわけですから」。

つなぎ美術館開館20周年に向けて柳幸典を招聘

つなぎ美術館では現在、1階展示室で「ユージン・スミスとアイリーン・スミスが見たMINAMATA」展が、3階展示室では「柳幸典つなぎプロジェクト2019-2021」が、屋外では「柳幸典つなぎプロジェクト成果展2021 Beyond the Epilogue」が開催されている。2021年の開館20周年を見据え、3年プロジェクトとして津奈木町の未来を考えるための作家を招聘したいという思いから、学芸員の楠本は2018年に柳幸典に声をかけた。「地域に何の忖度もすることなく、新たな提案をしてくれる作家として柳さんしかいないと思った」と強調する。

「『緑と彫刻のある町づくり』という津奈木町の取り組みであったり、水俣病の問題であったり、町にある様々な事象を顧みて、未来に向けての提案をいただきたいと思いました。去年は秋に『男と女とハダカとアート』というタイトルでシンポジウムを開催し、公共空間の裸の彫刻に無批判でいいのかというテーマで語っていただきました。ユージン・スミスと石牟礼道子という、水俣病を世界に知らせるために尽力したふたりがこの地域ではタブーのような存在でしたから、柳さんはそこへの挑戦も意識していました。多様な考え方があるのが自然なので、タブーというものをなくし、水俣病なども含めた過去を見つめたうえで未来について考える気風を生み出したい、というのが柳さんと最初に設定したゴールでした」。

年に4〜5回のペースで柳は津奈木町を訪れ、リサーチと打ち合わせを重ねた。自身の個展とユージン・スミスの写真展を同時に開催したいという柳の最初のアイデアに賛同したつなぎ美術館が企画したのが「ユージン・スミスとアイリーン・スミスが見たMINAMATA」展だ。

偶然にもジョニー・デップがユージンを演じる映画『MINAMATA』の公開時期が重なったので、映画をきっかけに本物の作品に興味が広まることになれば絶好の機会だ。アリゾナ大学クリエイティブ写真センターと京都のアイリーン・アーカイブに収蔵されているベストプリントのデジタル化したデータをあわせ、アイリーン・スミスの監修で新たにプリントした。また、ヴィンテージプリントではないので、ガラスで遮ることなくじっくりと直に写真を味わえることも展示の大きな魅力だ。

そして、「柳幸典つなぎプロジェクト」の集大成が、この秋に完成するふたつのインスタレーションだ。ひとつは、9月11日に発表された《石霊(いしだま)の森》。津奈木町ではかつて、住宅の庭に利用される石を販売していたが、戸建て住宅が減った現在、目的を失ったまま大量に保管されていた。柳は残されるべき地域の声をそうした石に閉じ込め、津奈木町役場近くに植林された銀杏の森に点在させる計画を立てた。石牟礼道子の詩の朗読、水俣病の語り部の話、津奈木町に古くから伝わる唄を収録し、石の割れ目からそうした声が微かに聞こえてくるインスタレーションが完成した。

2022年春の完成を予定しているもうひとつが、《入魂の宿》だ。旧赤崎小学校のスイミングプールとその付随施設を芸術体験ができる宿泊施設としてリノベーション。更衣室やシャワーとして利用された建物が客室に生まれ変わり、プールは小さな動植物が育つビオトープになる。自然環境の尊さを体感する装置としても機能するこの作品は、石牟礼道子の詩「入魂」から抜粋して名付けられた。

黄昏の光は凝縮され、空と海は、昇華された光の呼吸で結ばれる。

そのような呼吸のあわいから、夕闇のかげりが漂いはじめると、

それを合図のように、海は入魂しはじめる。

石牟礼道子「入魂」より

町の住民とアートの理想の関係

つなぎ美術館の館長は代々の町長が務め、津奈木町のアートに関するプロジェクトを楠本が一手に担う。そして、現場では役場の政策企画課のスタッフがサポートし、美術館の運営もいかに入館料などで収入を得るかに主眼を置くことはなく、本当に豊かな生活が何なのかを考えながら、町にアートを根づかせる意識を役場の関係者一同も共有している。美術館と行政の良好な関係を象徴する作品に、つなぎ文化センターで出会った。「アーティスト・イン・レジデンスつなぎ2019」に選出作家として滞在制作した大平由香理の《つなぐ》だ。

レジデンスの成果展で発表され、来場者からも人気を集めた。美術館での収蔵を楠本は望んだが、このサイズの作品を展示できる壁面は空いておらず、また制作されて間もないこの作品を収蔵庫に眠らせておきたくはない。役場と相談した結果、つなぎ文化センターであればこのサイズの壁面が空いていると提案された。間もなく作品は設置され、町のイベントなどで文化センターに集まる人々は、ここに描かれた町のシンボル「重盤岩(ちょうはんがん)」をアートのモチーフとして共有する。成果展を終え、半年ほどしてから作家の大平由香理は津奈木町に住み始めた。町との交流について次のように話す。

「美術館から見る重盤岩が壮観だったので、モチーフにした作品を必ず制作したいと考えていたのですが、町の人と出会うことでメインとして制作する意思は固まりました。町の人にとって大切な風景、日常に溶け込んだ風景をいろいろな人との出会いから知り、町の人の目を通してその風景を見る体験ができたからです。日中は町の人たちと会って私を知ってもらい、夜は自分のなかに取り込んだ風景を絵にする日々を過ごしました。そうやって多くの人と出会ったことで、成果展には多くの方に足を運んでいただきました」。

1984年からスタートした町づくりの一環としてのアートプロジェクト。そこには多くの作家が参加し、住民たちと作家との交流が生まれ続けている。町のアートに対して住民が当事者意識を抱く。そんな理想的なコミュニティとアートの関係には、時間が必要であり、スポンサーの理解と忍耐強さは欠かせない。津奈木町とつなぎ美術館、そして住民との理想的な関係からは、当たり前のようでいて決して簡単ではないそんなことを知ることができる。一度訪れて、パブリックアートや美術館を巡りながら体感してほしい。

津奈木駅のホームや町中の歩道に、住民も参加して描かれた

津奈木町役場そばの森の生木に彫られた33体の仏像は、季節や太陽の光、木の成長によって見え方も変化する